李博:走遍内蒙古的中科院院士

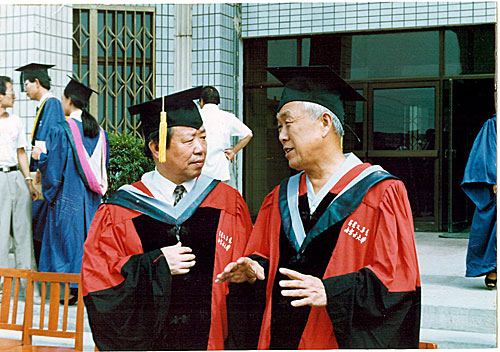

李博院士(右)和旭日干院士亲切交谈(资料图片)

李博

李博,植物生态学家,在内蒙古大学从教近40年,先后任讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士生导师;1991年起享受国务院特殊津贴,1993年当选为中国科学院生物学部院士;曾任中国农业科学院草原研究所所长,农业部重点开放实验室――草地资源生态实验室主任,是内蒙古自治区第五届、第八届人大代表,第九届全国人大代表。

初次踏上大草原

1929年4月15日,李博出生于山东省夏津县,1953年7月毕业于北京农业大学农学系,同年8月被分配到北京大学,给著名生物学家、中国科学院学部委员、一级教授李继侗当助教,从事植物生态教研工作。

当时李继侗先生正致力于生态学研究,成立了植物生态学与地植物学专门组,并且招收生态学专业的研究生。为使李博得到深造,李继侗先生亲自为他制定听课与读书计划,让他和大学生、研究生一起参加考试,并且承担基础课实验。这时的李博朝气蓬勃,精力充沛,每天学习工作达16个小时以上,每月工资除生活费外全部用于购买专业书籍。

1955年起,李博开始对北京西山植被进行研究,先后随李继侗先生参加了黄河中游水土保持考察以及黑龙江大庆、河北坝上等草原考察。1956年,内蒙古筹建第一批国营牧场,李博随李继侗先生第一次来到内蒙古大草原。踏上呼伦贝尔大草原时,李博感叹道:“这是一片处女地,一片天然杰作!”说这话时他并没有想到,自己的后半生会与大草原紧密联系在一起,他热情赞美的地方成为他倾注毕生心血的地方。

从北大来到内大

内蒙古大学是新中国在少数民族地区最早建立的综合大学,建于1957年。创办初期,周恩来总理亲自过问建校事宜,当时的国务院副总理、自治区政府主席乌兰夫兼首任校长,李继侗先生应邀执教并且担任副校长。一天,李博对妻子蒋佩华说:“李继侗先生已经带领北大生态地植物学专业的教师和研究生参加内蒙古大学的建设,李继侗先生让我在北大把生态地植物学专业本科教学搞完,待这届学生毕业后,我也要去内蒙古。”

就这样,李博怀着对草原的热爱,毅然放弃了北京大学优越的工作和生活条件,于1959年初同妻子蒋佩华一同调入内蒙古大学生物系任教。这一年,他带领18个人,租用了72只骆驼,携带考察器材及生活必需品,深入巴丹吉林沙漠的腹地进行考察。

这里流沙面积达3万多平方公里,夏季烈日如火,沙面温度高达70摄氏度。为了揭开这一神秘区域的面纱,他们每天黎明就开始行动,采集标本、描述样地、记笔记,直到天黑才安营扎寨,接着大家又得支帐篷、捡薪柴、煮饭菜,饭后还要压标本、写标签,讨论下一步行动方案。在考察中,有一次大风突起,黄沙蔽日,李博和骆驼被流沙掩埋,多亏骆驼奋力挣扎,从沙土中钻了出来,他才得以逃生。经过20多天的考察,他们终于纵穿巴丹吉林沙漠,获得了这一地区动植物区系、植被、水文、地貌等第一手资料,填补了这一地区的研究空白。

1977年,李博率先在内蒙古大学建起我国第一个植物生态专业,并且亲自主持制定教学计划,承担起植物生态学、普通生态学、现代生态学等课程的授课任务。此后,李博又相继在内蒙古大学建立了生态学的硕士点和博士点,为国家培养了一批又一批栋梁之才。

用双脚丈量内蒙古土地

蒋佩华和李博在北京农业大学读书时同系同年级,他们都是新中国培养的第一届大学生。蒋佩华说:“在校期间,李博一直是学习班长,他朴实憨厚,成绩优异。我们结婚后,他一直忙于工作,我们3个孩子出生时,他没有一次在我身边。”李博的同事这样评价他:“他几乎到过内蒙古的每一个地方,走过许多没有人烟的地带,他是用双脚丈量过内蒙古土地的人。”

1983年,李博与北京大学遥感应用研究所所长陈凯共同主持了国家“六五”科技攻关项目“遥感在内蒙古草场资源调查中的应用研究”,前后组织了全国9所高校的近百名专家和专业技术人员展开研究,撰写了近百篇论文和专题报告,编制出了草场资源系列图。1991年,他在任中国农业科学院草原研究所所长期间,提出以生态系统理论和生态工程方法改良和管理草原,主持了国家“八五”科技攻关项目“中国北方草地草畜平衡动态监测”,建立了草地资源数据库,利用NOAA气象卫星信息与GIS,成功进行大面积草地估产、草畜平衡评估和监测,建立了我国北方草地资源动态监测系统。

该监测系统在锡林郭勒盟试运行获得成功,1993年8月通过了由农业部畜牧兽医司主持的有中外专家参加的鉴定,专家们认为该系统已经达到国际先进水平。1995年,李博建成我国北方牧区221个县旗、300万平方公里的草地遥感估产与草畜平衡监测系统,使我国草地资源的信息管理步入国际先进行列。

1980―1998年,李博先后21次出访进行国际学术活动。在美国访问期间,他省吃俭用,乘坐“灰狗”巴士考察了美国21个州,行程8000多公里,摄制幻灯片千余张,收集购买的图书资料重达200多公斤。

李博先后主持国家科技攻关课题3项,专题4项,省部级课题多项;主编与参编专著21本,发表论文百余篇;获全国科学大会表彰奖,“六五”国家科技攻关表彰奖,国家自然科学二等奖,国家科技进步二等奖及三等奖,还获得内蒙古第二届乌兰夫基金奖基础科学特别奖。1998年5月21日,李博在匈牙利参加第17届欧洲草地管理学术会议期间不幸殉职。