物理化学家林励吾逝世

年关难过,共和国的大师又走了一位。我国著名物理化学家、中科院院士、中科院大连化物所咨询委员会主任林励吾因病医治无效,于2014年12月10日12时04分在大连逝世,享年85周岁。

林励吾,物理化学家。长期从事石油化学、合成气化学等方面的催化剂、催化过程及有关的应用基础理论研究,在多相催化作用的理论和实际应用方面都有很深的造诣。他对我国石油化工和C1化学催化新技术的开拓及有关催化理论的概括和创新都作出了重要贡献。

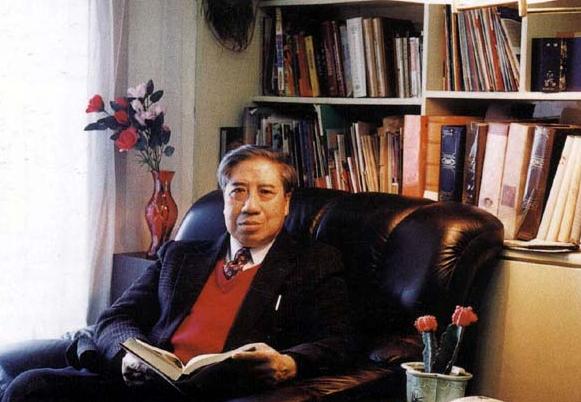

林励吾院士

林励吾先生1929年10月14日生于广东省汕头市,1949-1952年在浙江大学化工系学习,1952-1992年在中国科学院石油研究所(后改为中国科学院大连化学物理研究所)高压加氢室任助理研究员,副研究员、研究员,1992年任中国科学院大连化学物理研究所学术委员会主任,1993年当选为中国科学院院士至今。

林励吾先生曾多次获国家、部委级成果奖。其中,1998年获何梁何利科技奖,2005年获得国家自然科学奖二等奖,2008年获中国化学会催化委员会授予的催化领域最高奖——“中国催化成就奖”。

攻坚克难——炼航空煤油让战鹰飞上蓝天

林励吾先生一生智慧和精力,均付与祖国的催化科研事业。他科研生涯中第一场“硬仗”,干系重大的国防安全。

解放初期,全国每年仅产十几万吨石油,1959年中苏关系紧张,从前苏联进口的石油产品尤其是军用油品数量锐减,出现了全国性油荒,许多汽车使用煤气做燃料,车顶背上了大气包,而一旦航空煤油被“卡脖子”,我国空军机群将陷入无法起飞的境地,中国的国防安全受到严重威胁。

大庆油田的发现,点燃了共和国经济崛起的希望之光。为了让祖国的战鹰“吃饱喝足”飞上蓝天,石油工业部组织全国从事炼油科研的20多个单位进行联合攻关,林励吾带领课题组投入了紧张的战斗。

只许成功,不许失败!军令如山,压力空前。“当时,我提出从大庆含蜡重油通过加氢裂化生产低冰点航空煤油的方案,这项工艺技术在国外尚不成熟,技术引进没有可能,参考资料更无出处。科研条件十分艰苦,设备简陋,安装设备得自己找器材,设备坏了得自己修。”“小茶壶,搞不出什么大名堂!”外国专家嘲笑当时中国落后的炼油工艺。从一张白纸开始,中国科研人员要靠自主创新能力“杀出一条血路”。

失败、再实验,再失败、再实验,“根本顾不上灰心,赶紧找原因,接着重来。为了克服困难完成任务必须加倍奋斗,工作夜以继日、废寝忘食成了‘小意思’。”1964年春节万家团圆之时,林励吾带领全组研制出性能优异的催化剂进行寿命实验,在实验室中度过了节日。此后3个月,他带领全组人员日夜倒班,在自制的土设备中完成了2000小时的寿命实验,证明催化剂稳定性过关,为整个战役完成奠定了基础。

一个个难关被攻下了,林励吾和战友们终于在实验室首次从大庆重油馏分中制出合格的航空煤油!

倾注心力——为“神舟”造舵

2003年10月16日清晨5点,时年74岁的林励吾守候在电视机前,静等“神舟”五号成功着陆的消息。他坚信“神舟”五号能安全、准确地着陆,并亲眼目睹了这令人振奋的历史性一刻。

上世纪60年代末,大连化物所接受了为国家航天事业研制肼分解催化剂的任务。肼分解催化剂堪称“神舟”之舵,精确控制着飞船升空后飞行轨道和姿态的调整,对返回舱返回地面时的姿态也起到关键调整和控制作用。

造“神舟”之舵,历尽艰辛险阻。肼分解催化剂的研制要接触毒性极强的肼及肼类化合物。70年代研究初期,实验环境非常简陋,现场每次做实验的时候,都会产生犹如飞行器起飞的巨大声音,一般人都会有五脏六腑被掏出来的感觉,并经常有爆炸和燃烧的危险,这些都成为从事航天催化剂研究科学家们的“背景音乐”。

林励吾尽管未参加初期的工作,但为完成肼分解催化剂研制这一重大而艰巨的任务,倾注了大量的心血。80年代,林励吾担任化物所第8研究室室主任,从事肼分解催化剂研究的801组隶属于8室。801组遇到什么难题,他都与组里的同志一起研究对策。801组后来扩展为航天催化与新材料研究室,研究室所有的成员对林励吾的付出至今难忘。他们深情地说,在研制肼分解催化剂发展的历史上,应该浓墨重彩地写上林励吾院士的名字。

飞天梦想,千年夙愿。“神六”成功升空,林励吾感慨殊深:化物所许多科研工作者为肼分解催化剂的研制工作付出了毕生的心血,在他们身上凝聚着“两弹一星”精神,没有这种精神,就没有“神舟”飞船今天的成功。

甘为人梯——“让年轻人从我们肩上登上世界高峰”

谈到作为一个科学家最重要的素质时,林励吾用四个字概括:“求真务实”。他认为,“求真”就是要追求真理,追求现实最需要的东西,有目的性地去寻求创新。“务实”,就是不能好高骛远,要踏踏实实、脚踏实地地去工作。

林励吾常说:“我们这一代人,如能充作人梯,让更多的年轻人从我们的肩膀上登上某些世界高峰,那也算是我们为中国科学技术进入世界先进行列贡献出绵薄之力。”1989年,他刚满60岁,就毅然地从研究室主任的领导岗位上退了下来,“要把位置让给年轻人。”退下来后,他反而与挚爱的催化事业贴得更紧。年过花甲的林励吾重新做起了学生,到美国西北大学进修了半年。回国后,他紧跟学科发展的前沿,始终在科研第一线工作。

在学生眼里,林励吾既是师长,又是朋友。他鼓励学生独立思考,“我从来不觉得学生对了我错了,是件‘掉链子’的事。”他一直注重培养的,是学生在科研上大胆创新的能力和实事求是的科学精神。

哺育英才,桃李天下。他培养的博士和硕士研究生,如今大多数已成为科研骨干力量,学生张涛就出任大连化物所的副所长、航天催化与新材料研究室的主任,领导科研人员开展我国载人航天工程肼分解催化剂的研制工作。

林励吾先生的遗体告别仪式已于2014年12月14日(星期日)上午8:30在大连殡仪馆特大厅举行。