王守觉:服务“两弹一星”,开发“刷脸”技术

原标题:“科学创新是创造新的知识”,他服务“两弹一星”,开发“刷脸”技术……

他出生于一个学霸家庭:父亲是中国在国际数学杂志上发表论文的第一人;大哥是我国机械工业的创始人;二哥是我国著名的精密机械仪器专家;大姐是上海妇产医院创始人,与林巧稚有“南王北林”之称;二姐是清华第一位女教授;三哥是半导体器件物理学家、中国科学院院士。

他是家中最小的一个,也是最不安分的一个,用他自己的话说“我觉得我的创新性比他们强”。

他就是中国科学院院士王守觉,半导体器件与电子专家、信息科学家,中国半导体器件与微电子技术的奠基人之一,半导体人工神经网络和多维空间仿生信息学的开拓者。

战乱中的求学之路

1937年,王守觉读初中一年级时,侵华战争爆发。亲身经历家破人亡凄惨情景的王守觉,立下了科学救国的志向。“我十二岁的时候遇上日本侵华战争,亲眼目睹由于我们中国的科学技术落后,就要挨打。”

1937年11月王守觉随父母逃难到昆明,因身体原因,初中毕业后便辍学在家。后来王守觉看到原来的同班同学即将高中毕业报考大学,心有不甘,便开始自学高中课程。

1942年,王守觉考入同济大学电机系,学习弱电专业。1944年秋,国民政府发起知识青年从军运动,学生们踊跃响应,王守觉也在其中。1946年,王守觉复员后到已迁回上海的同济大学继续学习。

在学校里,他除了学习本专业的教材外,也常借其他专业同学的教材来阅读,这些额外学习的知识在他以后的科研工作中发挥了重要作用。而这段曲折的求学经历,也造就了他坚强毅力和不懈奋斗的精神。

上世纪40年代,王守觉(前排左二)在学习电机

为国防事业做贡献

新中国成立后,王守觉先后在北平研究院镭学研究所、上海新成电器厂、机械工业部第二设计分局多个单位工作。

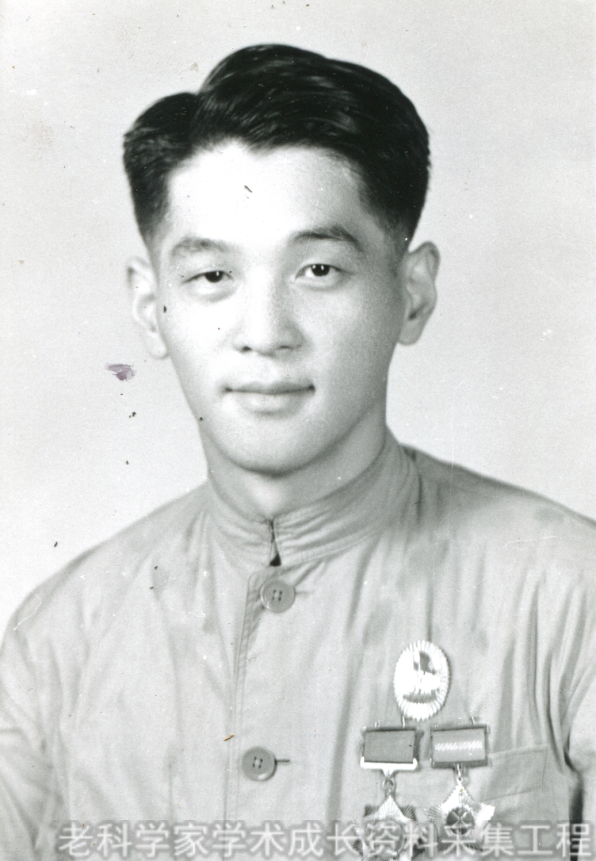

不管是在研究机构还是在生产单位,无论是做研究还是搞设计,他都能很快适应工作要求,并且能够大胆创新,把理论知识应用到工作实践中,表现出很强的解决实际问题的能力。他也因此在上世纪50年代先后被评选为上海市劳模、1956年全国先进工作者代表。

1956年王守觉当选劳动模范的照片

《1956—1967年科学技术发展远景规划》制定后,王守觉被调入中科院应用物理研究所半导体研究室,任半导体高频晶体管课题组组长,主攻半导体器件研制。次年,他赴苏联学习半导体电子学器件的设计、制作和性能测试。

1958年回国后,王守觉的第一项重要任务是参与并主持锗高频晶体管的研制。依仗他平素积累的知识和在苏联工作期间获得的经验,在不到半年的时间里,就成功研制出截止频率超过200兆赫的我国第一只锗合金扩散高频晶体管。

王守觉(右一)与苏联小孩下棋

紧接着,在当时国内技术基础十分薄弱的状况下,王守觉又带领半导体研究室研制出一批能够批量生产晶体管的设备,为我国第一台大型晶体管化计算机——109乙机的研制作出了重大贡献。

1963年,王守觉创立硅平面工艺,并领导研制成功中国第一只硅平面型晶体管,为我国发展集成电路、微电子技术奠定了基础,为我国半导体器件从小型化进入集成化探索了道路。

当时正值国家物质供应极度匮乏时期,面对技术封锁,大家一无资料,二无图纸。

王守觉因陋就简,用一台简陋的电动计算机计算了双扩散基区杂质分布,巧妙地用两台显微镜再加上一个紫外曝光灯搭组建了土光刻机,并亲自组建了设备组,指导、设计、动手调试了非标准加工的扩散炉、蒸发台、探针台等器件工艺亟需的设备。

就这样,全体科研人员在王守觉的领导下,团结奋战,克服种种困难,最终为我国研制应用于国防领域的109丙等专用计算机奠定了基础。

回忆那段研究历程,半导体器件和集成电路专家吴德馨院士说:“王先生以他的创新精神、严谨的科学作风、谆谆教导培养了众多的科学工作者,深得年轻人的尊敬和爱戴。他是我们尊敬的老师,他的言传身教对我们的人生都产生了深远的影响。”

1967年10月聂荣臻副总理参观109丙机

创立神经网络理论,开发“刷脸”技术

王守觉的研究工作着眼于应用,同时又具有前瞻性。1990年起,他开始致力于半导体人工神经网络、模式识别的基础理论与应用研究,并在此基础上创建了多维空间仿生信息学。

他研制出具有自学习和识别简单事物的功能小型神经计算机——“预言神一号”;

在高维形象几何概念的基础上提出仿生模式识别的理论,并应用这一理论获得“人面仿生模式识别”等6项发明专利,居于世界仿生模式领域领先地位;

他研制出的“人面仿生模式识别防盗银行卡”等技术应用于安全防范、侦缉以至国防等诸多领域。

2005 年,他发展了一种“高维空间几何分析方法”,同时提出了“高维空间复杂几何形体覆盖”的模式识别的方法和高维空间点分布分析理论。

这为解决机器形象思维问题提供了新途径,他的研究对全球的神经网络与信息科学的发展起到举足轻重的作用,至此高维空间仿生信息学学科研究体系基本形成。

与同事在半导体所合影(右二为王守觉)

甘为人梯,培育科技英才

王守觉院士不仅为国家的科技事业做出了多项贡献,还为国家培养了一批科技人才。1960年到2013年,王守觉共招收百余名硕士和博士研究生,这些学生大多成为国内半导体及相关领域的著名学者或学术带头人。

王守觉时常告诫学生,不能只知道念书,要摆脱思维固化,学会学有所思、学有所悟、学有所得。“

科学创新是创造新的知识,而我们一般大学里的教学只是掌握前人的知识,现成的知识,而不知道知识从何而来。我们需要学习,但更需要知道知识从何而来,这样有一天我们才会创造新的知识。不能把书当作圣经来读,需要批判的来读。”

王守觉十分重视创新,他认为科技工作者应该多去研究一些新的领域,这样对国家更有帮助,对社会进步有更大的促进作用。只有摆脱传统概念的束缚,不断对基本概念进行创新,才能使我国目前相对落后的技术领域得到更快、更强劲的发展。因此,他每次参加完国际会议,总是会给学生们做报告,让他们了解国际上学术的前沿动态。

王守觉院士一生勤奋不辍,学风严谨、务实求真、锐意创新,倾其毕生精力投身于半导体与信息科学事业,回顾他的科研工作生涯与辉煌成果,始终贯穿着两个词——“不断实践”“不断创新”。

他曾寄语:“科学探索就是追求真理……不计个人得失坚持追求真理是科技工作者的必备素质。”他高尚的精神和崇高的品质,是留给后辈的宝贵财富,将激励后人不断奋进前行。

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考文献:

[1]尹晓冬 付 森 李艳平.躬行出真知(王守觉传)[M].北京:中国科学技术出版社,2016-12

[2]郭爽.缅怀王守觉院士:生命不止,创新不断[N].中国科学报.2016-06-06

[3]付森 尹晓冬.追记王守觉院士:百转千回为求新[N].中国科学报.2014-06-27