张乾二院士:遨游分子海洋,求索物质宇宙

1958年的福建漳州,厦门大学的化学实验室内,几双眼睛正目不转睛的盯着一瓶装满了晶体溶液的容器。其中有一位30出头的年轻人,在细心指导其余几人做溶液微调与实验记录,一簇簇晶莹剔透的晶体结晶在他们的努力下不断绽放,新中国的晶体培养之路就此开始。

这位年轻人名叫张乾二,是新中国最早一批从事物理化学研究的科研工作者。他在结构化学、量子化学等领域所作出的贡献,奠定了这些学科继续发展的基础,至今为人称道。

张乾二(来源:中国科学院官网)

01 出生中医世家,从小同数理结缘

1928年8月13日,张乾二出生于福建省崇武镇的一个中医世家,祖父张子静、父亲张国琛都是当地十分有名的医生。因为医术高超且热心公益,张国琛在当地有“国仙”的美誉。

张乾二出生后,家人在他的教育上投入了大量精力,希望他能成为一名医术高明,医德高尚的好医生。然而,张乾二却渐渐走了一条同家族规划相去甚远的道路。

张乾二初中入学证件照

在接受童蒙教育时,张乾二所就读的私塾老师在学堂里开设了算学课,老师经常讲一些“过河问题”“分房问题”等民间流传的数学问题,这些新奇的知识给他带去了不少的快乐,激发了他对数理知识的兴趣。

然而抗日战争爆发打破了他平静的生活。为避战乱,正在上小学四年级的张乾二随家人逃往内地的亲戚家避难。

当时,生活条件十分恶劣,白天时常遭遇日军轰炸机的袭击,但这些都没有消磨张乾二对知识的渴望之情。

在小学阶段,张乾二表现出了对数学的浓厚兴趣。他的小学同学黄磐石先生回忆,张乾二的数学成绩特好,数学考试也总是全班第一,每次老师提出问题,张乾二总是第一个算出答案。

1940年8月,年仅12岁的张乾二辞别父母,前往离家百余里的溪山集美中学读书。由于正值战时,学校的生活条件十分艰苦,食物与日用品都采取定量分配的方式进行分发。同时为适应战时需要,学校也推行军事化管理,秩序与纪律成为了张乾二的生活中不可或缺的一部分。

中学期间,他刻苦钻研着数理知识,学业成绩名列前茅,深受老师与学校的赏识。本以为张乾二本今后将会在数学或者物理领域做出一番成果,然而高中课堂上的一次化学实验,改变了他的人生轨迹。

20世纪40年代初,化学在中国还是一门新兴学科。某天,张乾二的化学老师陈淑元在课堂上为同学们演示了一个有关铜离子的小实验。溶液发生的新奇变化吸引了张乾二,从此,他对化学的兴趣日渐浓厚。

02 邂逅化学世界,一生贯彻执着

1947年7月,张乾二在升学志愿里填报了厦门大学化学系,由此走上了化学研究之路。

当时的厦门大学化学系师资力量雄厚,留英归来,学术知识渊博的卢嘉锡先生担任化学系主任。在卢嘉锡先生等一大批名师的指导下,本就天资聪颖的张乾二如鱼得水,始终保持着优异的学业成绩。大学二年级,由于化学系严格的筛选制度,原本有21人的班级只剩下了寥寥7人,张乾二就是其中之一。

1949年,厦门解放。在经历了长达7年的高等教育后,1954年7月,研究生毕业的张乾二被安排留校任教,担任生物系的实验课助教。

张乾二认真指导学生进行科学实验,并和主讲教师一起对学生的实验成绩进行归档分析。在忙碌工作的同时,张乾二并未放松对自己的要求。在恩师卢嘉锡先生的安排下,他参与了大量学术讨论与交流。

1956年,张乾二等青年教师在卢嘉锡的带领下,参与研制了用于测量晶体结构的X射线衍射仪,并在之后的几年内不断将其完善,使我国的晶体研究水平得到了很大的提升。

1961年,厦门大学化学系新建的物构组合影(前排左三为张乾二)

20世纪50至60年代,张乾二一直活跃在厦门大学的化学研究所中。在他的努力下,厦大物构组组织参与了对“共振论”的讨论,以及《物质结构》讲义的编写。《物质结构》这本教材原先是由卢嘉锡负责,卢先生被调往福州后,张乾二接手了教材的编订工作,并很快完成了这本新中国第一本专业性质的物理化学教材。

1963年8月,为了推进我国物质结构的研究,国家在吉林大学举办了为期两年的“物质结构学术讨论班”,张乾二作为正式成员被选中参与这次培训。在讨论班里,大家兼顾着课程学习与科学研究,在科研方面找到突破口时,老师甚至会同学生一起竞相推导理论公式。由于数学好,张乾二几乎包揽了推导中所有的计算过程。

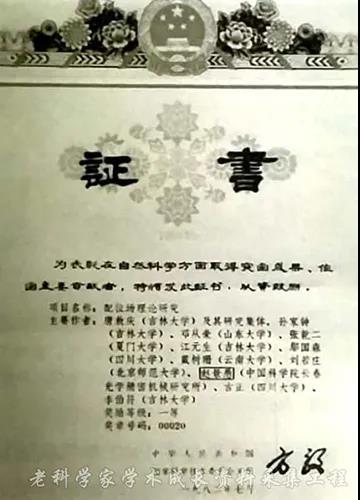

两年的培训使得张乾二的眼界进一步开阔,他和其他学员们一起做出了“配位场理论”“群论”等研究成果。1982年,“配位场理论”荣获国家自然科学奖一等奖。

1982年,张乾二等人荣获的国家自然科学一等奖奖状

二十世纪八十年代,张乾二更加努力地投入到了科研与教学中。他一方面多次赴海外考察,研究国外的前沿理论成果,另一方面对60年代的“物质结构讨论班”所得出的理论成果进行汇总完善。1987年,由张乾二等人组织编写的《多面体分子轨道》面世,拓宽了我国物理化学研究领域的眼界。

03 肩挑重担,科研教学双不误

在进行紧张科研的同时,张乾二还不忘培育年轻的物化人才。自1954年担任助教开始,数十年间他培育了无数工农兵学员、大学生、研究生等。

他的第一位博士生李湘柱,在科研领域很有天分。李湘柱在博士论文中提出的研究新思路,先后发表于《国际量子化学》《分子物理》等国际著名期刊。后来,为了能让学生得到更为广大的发展空间,张乾二又积极帮助李湘柱联系国外导师,推荐他去国外读博士后。

除此以外,张乾二还积极推荐其他的年轻教师前往国外留学,他们当中的许多人回国后成为国家杰出青年基金获得者、长江学者,积极为国家物理化学的建设贡献自己的力量。

在张乾二看来,仅有人才是远远不够的。1988年,国家教委审核批准一批学科作为重点学科培养,厦大的化学系作为第一批重点学科入选。为了能够打造符合国家要求的重点学科,时任系主任的张乾二迅速行动起来,利用化学系积淀了十余年的人才资源,明确了厦大化学系的学科规划,积极开展各方面的科研攻关和国际学术交流,并于1990年建成厦门大学固体表面物理化学实验室,拓展了化学系的科研能力。

时至今日,厦门大学的化学系依旧是国家重点一级学科,其科研能力在国内排行始终处于前列。

20世纪90年代,是张乾二科研成果最为丰硕的时期。期间,他先后完成了价键理论新方法、N!难题简化方法等科研成果。在他带领的课题研究小组里,学生同老师“比赛”搞科研,共同攻关,在短时间内取得了相当多的创新研究成果。

据学生吴玮回忆:“今天晚上你推出的公式,说不定明天早上就被张先生超越了。”这种师生在科研中教学相长的学术风格,常为化学系的师生所称颂。

价键课题组主要成员(左二为张乾二)

1991年,鉴于张乾二在科研与人才培养方面所作出的突出贡献,他被中科院物构所提名推荐为中科院院士候选人。在投票阶段,两位物理化学领域的泰斗——老院士唐敖庆、卢嘉锡争相推荐这位为曾为结构化学,量子化学发展做出过突出贡献的学者,给许多院士留下了深刻的印象。最终,张乾二以高票当选中国科学院院士。

步入新世纪后,张乾二的身体状况已大不如前,2006年突如其来的一场重大车祸,更使他病痛缠身。但他依旧活跃在学术与科研的一线,针对学术圈中的一些问题,他积极提出自己的看法,寄予青年学子深切的期望:科研中要有自己的思想,研究中要善于发现问题,建立创新的方法,逐步确立自己的体系。

2020年注定是一个不平凡的一年,这一年我们不幸失去了38位院士,张乾二也是这38位陨落明星中的一颗。斯人已逝,但张乾二为我们留下了一笔宝贵的财富,他的学生们已接过他的衣钵,继续为我国的物理化学科研之塔添砖加瓦。

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考资料:

1.《弄潮儿向涛头立——张乾二传》,林梦海、黄宗实、郭晓音,中国科学技术出版社,2017.5

2.本文图片来源于老科学家学术成长资料采集工程、中国科学家博物馆(网络版)