周毓麟:为核武事业奉献终身

原题目:追思!周毓麟院士去世:三次转变研究方向,为核武事业奉献终身

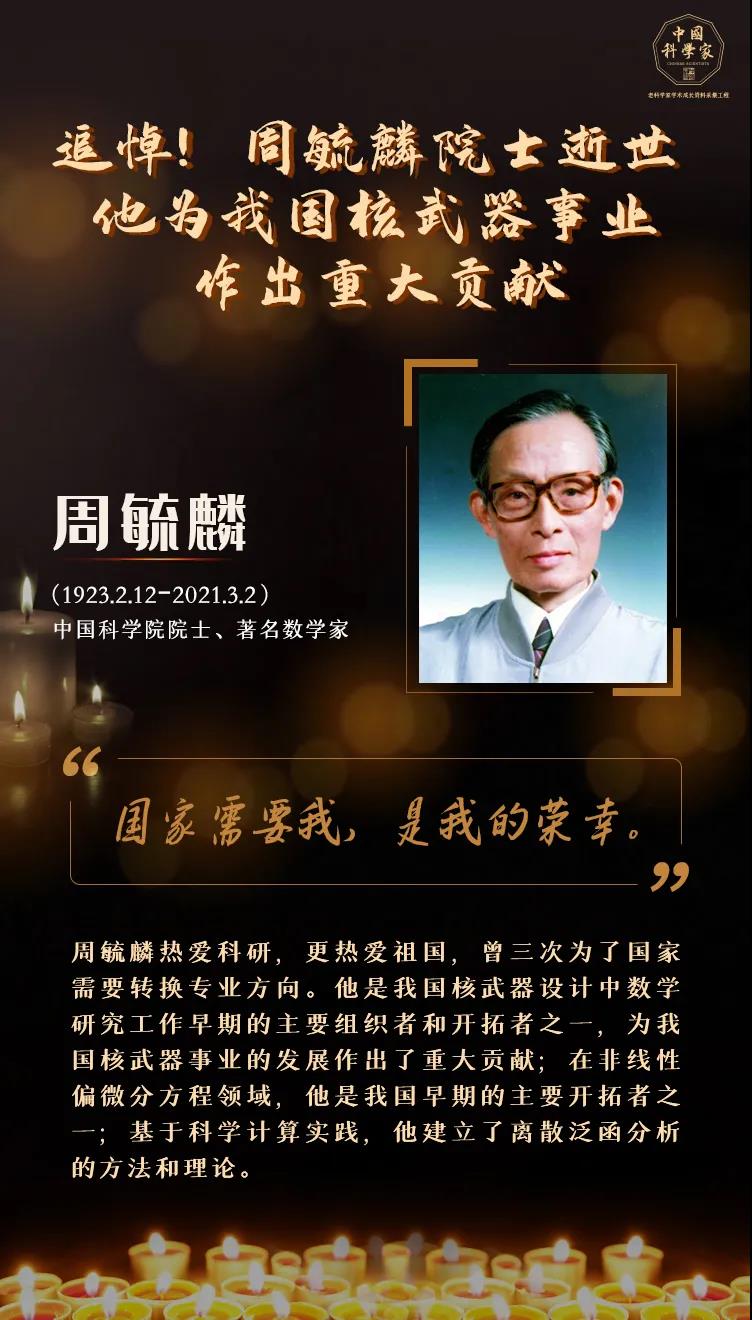

中国科学院院士、著名数学家、中国工程物理研究院研究员周毓麟,因病医治无效,于2021年3月2日在北京去世,享年98岁。

1923年2月,周毓麟出生于上海。1957年夏,他以优秀成绩顺利获得莫斯科大学副博士学位,同年底回到北京任教,为北大学子讲授非线性偏微分方程专门化课程。

1957年,周毓麟在莫斯科大学主楼前

1959年,他在讲稿以及与学生们共同研究所获成果的基础上,编写了一本讲义《非线性椭圆型方程与非线性抛物型方程理论选讲》。这本讲义把非线性椭圆型、抛物型方程研究中最重要的框架做了简要的描述和刻画,使得读者能够了解非线性偏微分方程研究框架,了解非线性偏微分方程研究的核心问题是要做出先验估计,这是当时非线性偏微分方程最现代的思想,标志着中国的数学家在1959年已经将非线性偏微分方程研究发展到了世界一流的高度。

1949年10月周毓麟和徐明月在清华大学大礼堂前留影

1960年5月,周毓麟突然接到调动通知:国家要调他参加一项重要的国防工作。

他干脆利落地回答说:“没问题,党叫干啥就干啥。”

安顿好有孕在身的妻子后,他立即到二机部九所报到。后来他才慢慢明白,九所的工作是研制核武器。

那时,原子弹理论突破遇到了拦路虎,所以中央从全国各高校和科研院所调集了大批专家和技术人员参与到原子弹研制工作中。九所向二机部提出了108个人的调动指标,最终包括周毓麟在内的105人服从了国家命令。

周毓麟参与了第一颗原子弹理论突破时的“九次计算”。作为数学工作的指导者和组织者之一,他首先着力解决原子弹爆轰过程的一维精确计算问题。他带领科研人员,通过调研学习,选定了冯·诺依曼方法,在流体力学方程组中增加一个人为黏性项,将冲击波的间断面变成有限宽度的连续区,在该区域内方程变成抛物型,从而解决了计算问题。

1961年底,周毓麟指导科研人员完成了内爆动力学过程一维总体计算程序的编制并正式提供使用。

1962年起,他又先后组织开展了关于断裂、爆轰波、点爆炸等问题的数值计算方法研究和编程工作。

在长达20年的时间里,周毓麟一直主管核武器数值模拟和流体力学方面的研究工作,该领域涉及数学、物理与力学等学科的交叉以及基础与应用的结合,深刻体现了研究工作的综合性、复杂性和集体性。他在研究队伍的组织、数学模型的建立、数值方法的设计以及解决应用中大量数学问题,包括系列计算程序的研制与成功应用等方面,作出了众多重要贡献。

另外,他在长期从事大规模科学计算的基础上,对大型计算机设计提出了一系列要求。他研究了计算机字长与舍入误差的关系,建立了相应的概率模型;研究了网络平均短程与网络乘积问题,对复杂计算机的网络设计及其优化问题作出了贡献。

作为项目《原子弹、氢弹设计原理中的物理力学数学理论问题》的主要完成者之一,他获得了国家自然科学奖一等奖。

周毓麟在全国计算数学年会合影

在70多年的数学生涯中,周毓麟曾三次转变研究方向,每一次都取得了重大成就。

1954年,为学习对国家更有用的微分方程,他放弃了已小有成就的拓扑学研究;1960年,当国家征调他去参加核武器理论研究时,他又毫不犹豫地离开了自己一手开创的中国偏微分方程研究与教学中心;改革开放后,他又回到基础研究领域,着力以理论研究提升应用研究。

有人觉得这是牺牲和奉献,但他却认为这是对自己的提升:“国家需要我,是我的荣幸。实际上,我也总是想从更广阔的视野上,不断提高自己对数学的认识。这一点是推动我勇于去改变、去做研究的动力。”

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考文献:

1.《采数学之美为吾美:周毓麟传》,吴明静著,中国科学技术出版社、上海交通大学出版社

2.本文图片来源于中国科学家博物馆(网络版)