破旧祠堂的科学微光

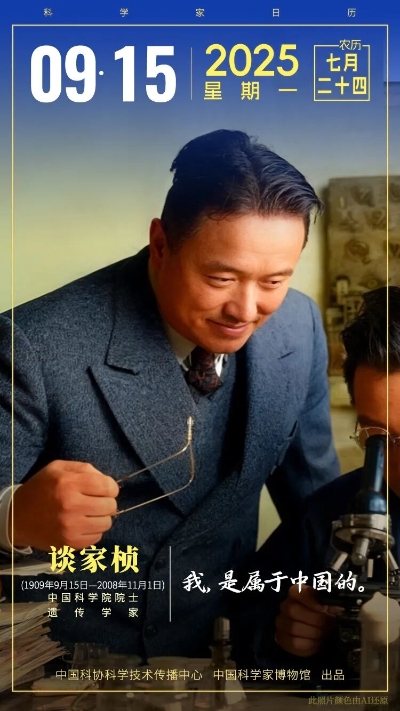

1937年,怀揣着“科学救国”的理想,谈家桢毅然放弃国外优越的科研条件,在浙江大学校长竺可桢的邀请下回国任教。面对导师的挽留,谈家桢真诚地表示:“中国的遗传学底子薄,人才奇缺。要发展中国遗传学,迫切需要培养各个专业的人才。因此,我尽可能多地接触各个领域,多获得各方面的知识。我,是属于中国的。”

回国不久,抗日战争全面爆发,浙江大学生物系的师生几经辗转,最终迁移到贵州湄潭县城的一个破旧祠堂里。在此后的很长一段时间里,这个祠堂就是生物系唯一的“实验室”。当时的科研条件极其恶劣,没有电灯、没有自来水……然而,这些困难并未阻挡谈家桢的脚步。他带领学生白天进行野外采集,晚上在昏暗的煤油灯下对着显微镜观察,甚至自己动手挖地窖、烧火,以替代实验所需的冰箱和恒温箱,以惊人的毅力克服重重困难。

1939年,浙江大学生物系教授与毕业生留影(谈家桢:前排左4)

来源丨复旦大学档案馆官方微信平台

经过日复一日的细致研究,他发现异色瓢虫的色斑遗传并非简单的“非此即彼”,有些后代的色斑表现出一种独特的“镶嵌”模式。这一发现似乎挑战了当时经典遗传学的认知。在科学的十字路口,他没有选择视而不见,而是以惊人的耐心对大量瓢虫进行了观测和记录。1944年,谈家桢以严谨的态度和大胆的假设,提出这是一种全新的遗传现象,并称其为“镶嵌显性”。

1945年至1946年间,谈家桢应邀赴美国哥伦比亚大学担任客座教授,对“镶嵌显性”现象的规律作了更深入的研究,并于1946年正式发表了论文《异色瓢虫色斑遗传中的镶嵌显性》。这一成果不仅丰富和发展了“现代遗传学之父”摩尔根的遗传学说,更在国际遗传学界引起巨大反响,为中国科学家赢得了崇高的荣誉。

为国育才的赤子之心

1952年,全国高校院系调整,谈家桢由浙江大学调至复旦大学,担任生物系主任。从此,他将全部心血倾注于学科的建设与发展。在条件异常艰苦的年代,他带领师生在极其有限的资源下,硬是闯出了一条路。数十年间,他先后创办了中国第一个遗传学专业、第一个遗传学研究所,并成立了全国首个生命科学学院。

谈家桢曾说:“我一生没有金钱,最大的财富就是学生。”在他看来,教育与科研同样重要,培养人才才是中国遗传学发展的根本。他反对“家长式”的教育方式,坚信“死死捆住学生的手脚,培养不出有出息的人才”。因此,他格外注重调动学生的主动性,鼓励他们独立思考、勇于探索。

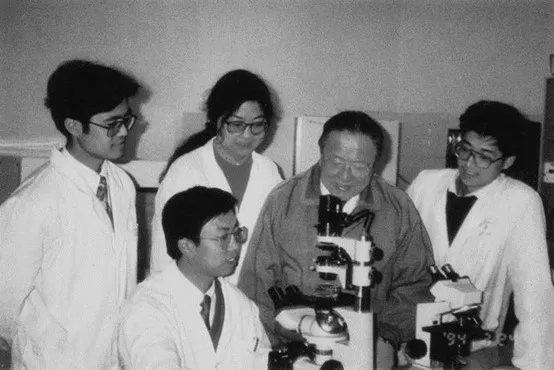

谈家桢指导学生做实验

来源丨复旦大学档案馆官方微信平台

在教学实践中,谈家桢着重抓住三点——即打牢基础知识、掌握基础理论、熟练基本实验技术。他认为,只有把基础打好了,才能在未来的科研道路上具备更强的适应力与独立工作能力。他的课堂逻辑清晰、重点突出,不仅生动有趣,更善于从学科发展的历史脉络切入,帮助学生理解复杂的生物学原理,并从科学发展的经验与教训中汲取智慧。

在数十年的教育生涯中,谈家桢始终以严谨的科学态度和高尚的思想情操感染学生。他不仅传授知识,更以人格魅力和对祖国的赤诚,点燃了一代又一代青年的科学理想。他倾尽毕生心血,为祖国培养了大批优秀的遗传学人才,使中国遗传学事业后继有人、薪火相传。

科学家说:

谈到几十年如一日的科研教学,谈家桢说:“我一生的目的就是要让学生超过我,一代胜过一代。”

在为复旦大学百年校庆致海内外校友的一封信中,谈家桢写道:“吾平生无所追求,终生之计在于树人,希求我的学生以他们的学识服务于社会,贡献于人类。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>