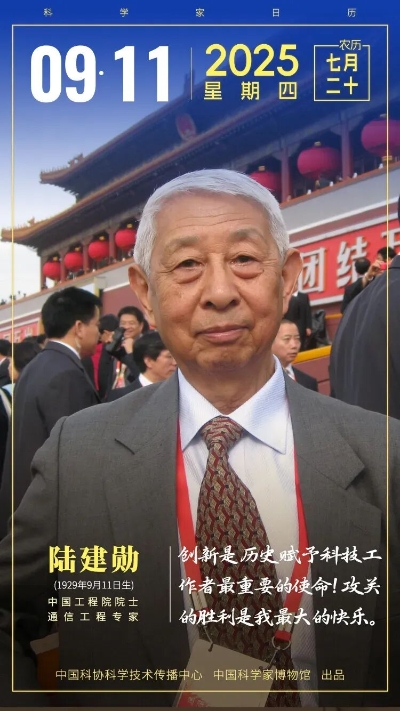

从“零”到“世界先进”的跨越

1950年,抗美援朝战争爆发后,正在清华大学电机工程系读大四的陆建勋,义无反顾地报名参军,被分配到北京海军司令部通信处工作。他是解放后海军司令部接收的第一名大学生,正是在这里,陆建勋踏出了研究对潜通信的第一步。

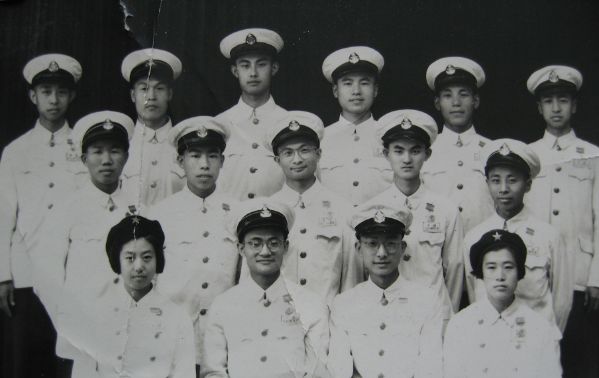

1953年,陆建勋(后排左1)在海司通信兵部机务组时与同事的合影

来源丨中国科学家博物馆

新中国第一支潜艇部队成立后,如何确保水下潜艇的通信指挥,成了亟待解决的难题。当时,我国决定从苏联引进一套名为“阿库拉”的瞬间大功率超快速通信系统。对于技术尚不成熟的中国来说,走“仿制”路线似乎是最稳妥的选择。然而,陆建勋经过深入研究和多次试验,发现这套系统在抗多径干扰方面存在严重缺陷,实际应用中极易出错。因此,他做出了一个大胆的决定:不走“仿制”之路。

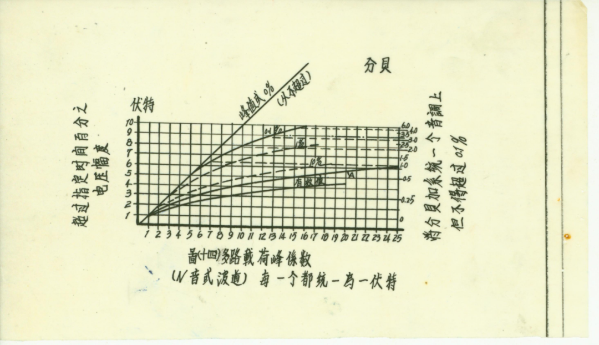

这无疑是一场巨大的“豪赌”,但他没有考虑失败的可能。陆建勋只有一个信念:必须为国家提供最可靠、最先进的通信手段。最终,他提出的核潜艇工程通信装备——第一代瞬间超快速通信系统(900号工程)被国防科委正式批准立项。

900号工程相关的数据分析图纸

来源丨中国科学家博物馆

科研之路并非坦途,陆建勋带领团队克服各种技术难题和重大波折,先后攻克了超快速通信终端机、大功率短波液压伸缩天线等一系列问题,完成了核潜艇工程通信装备的研制工作。经测试,这套系统不仅性能明显优于苏联的“阿库拉”,更达到了当时的世界先进水平。最终,它被成功安装在中国第一艘核潜艇上,从此,中国的“核盾”拥有了“顺风耳”。

为洲际导弹试验架起“通信大动脉”

20世纪60年代,在原子弹和氢弹成功爆炸后,中国急需发展远程洲际导弹,以建立有效的核威慑力量。由于导弹射程超过8000公里,全程飞行试验必须在公海进行。这就意味着,一支由测量船、护航舰艇组成的庞大海上编队,需要在大洋深处精准地完成跟踪、测量和数据舱打捞任务。

1966年,代号“七一八”的洲际导弹全程飞行试验工程正式启动,陆建勋所在的研究室承担了至关重要的船—船、船—岸通信分系统总体论证与技术抓总任务。其中,最核心的挑战是确保“火箭关机点”参数的准确传递。这些参数是测量船计算弹道和确定“弹着点”的核心数据,任何微小的失误都可能导致任务失败。

为了确保通信万无一失,陆建勋提出了以短波为主、甚长波为辅的“双管齐下”方案。然而,通过反复计算和实地考察,他发现远距离的短波通信每天至少有两小时会中断,这与“24小时不间断通信”的严苛要求相悖。陆建勋深知,这是绝对不能接受的。

在苦苦思索中,他受到武汉大学短波脉冲后向散射研究的启发,经过深入研究,最终研制出一种短波脉冲发射机和同步探测实时选频系统,并建立了专门发射台站,终于实现了24小时不间断通信的目标。这一突破性技术彻底解决了通信瓶颈,确保了信息的实时传输。陆建勋历经十三载春秋,为“七一八”工程的圆满成功扫清了一道道障碍,最终听到了大洋上传来的欢呼。

2008年,陆建勋在办公室工作

来源丨中国科学家博物馆

到了八九十岁高龄,自称“80后”“90后”的陆建勋仍然坚持每天上班,在科研领域辛勤耕耘,因为他心中那份对学术研究和祖国国防建设、民族复兴的责任感从未消退。

科学家说:

谈到自己数十年如一日的坚持和奉献,陆建勋风趣地表示:“我把工作当成玩,当成乐趣。创新是历史赋予科技工作者最重要的使命!创新工作是我最大的乐趣,攻关的胜利是我最大的快乐。”

在谈到自己的人生格言时,陆建勋说:“知识是个金字塔,一定要有宽广的基础,才能达到顶峰。要活到老学到老。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>