一盏特殊的小油灯

赵九章自幼便喜好读书。14岁时,父母再也无力供他上学,他只好到一家小店铺里当学徒。晚上店铺关门后,赵九章就点起油灯,熬夜看书。老板娘怪他浪费灯油,让他赶紧熄灯,不许再看书。

赵九章没办法,只好自己动手,制作了一盏特殊的油灯。他削了几根小小的竹片,做了一个灯罩,然后在上面糊了十几层不透光的纸,只在一边开了一个很小的圆孔。灯光从圆孔里透出蚕豆大小的亮光,只能照亮两三个字。等老板娘睡着后,赵九章就偷偷地借着那么一点灯光,移动着手里的书读起来。就这样,只用了半年多的时间,赵九章就自学完了初中物理课程。

1929年,他以第四名的成绩考入清华大学物理系。后又通过考试,赴德国柏林大学攻读气象学专业,师从气象学家菲克尔。1938年,赵九章获得博士学位,导师菲克尔多次以优渥的科研条件挽留。时值国内抗战局势紧张,日军攻陷徐州,赵九章的家乡河南遭战火摧残。赵九章拒绝导师的挽留,毅然归国赴难。

1938年,赵九章带着科研资料,辗转十余个国家,历经长途跋涉抵达昆明,加入西南联大,任气象学系及航空工程系副教授。当时生活条件艰苦,教授的薪水仅够糊口。即便如此,赵九章仍坚持白天教学与夜晚科研,面对亲友劝其暂避国外的建议,他都是断然拒绝,毫不迟疑。

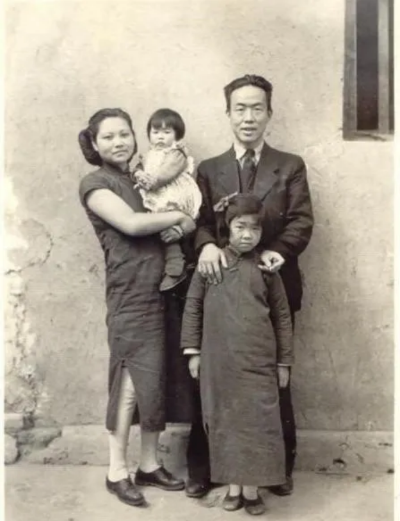

1943年,赵九章全家在昆明茅屋居所外合影

来源丨中国科学技术大学档案文博院官网

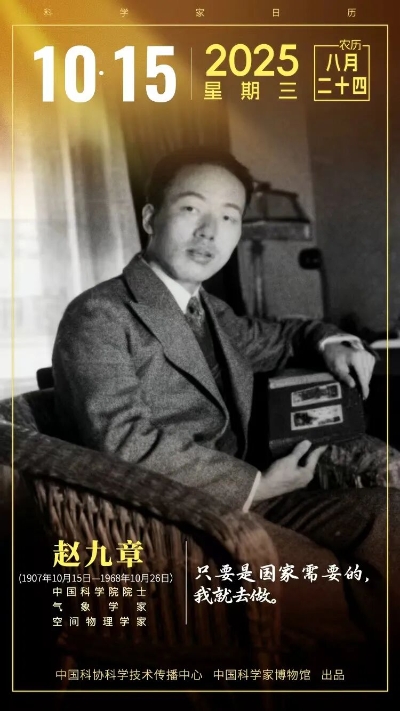

“我们必须有自己的卫星”

1957年,苏联发射第一颗人造地球卫星。1958年,毛泽东主席在中共八大二次会议上指出:“我们也要搞人造卫星。”同年8月,负责中国首颗卫星研究制造的581组成立,由钱学森任组长。组织上找赵九章谈话:“交给你一项新任务,要隐姓埋名,要中断所有科研,不能再发表任何文章,你能不能做到?”赵九章的回答很干脆:“只要是国家需要的,我就去做!”就这样,赵九章成为581组副组长,负责卫星研制的各项工作。

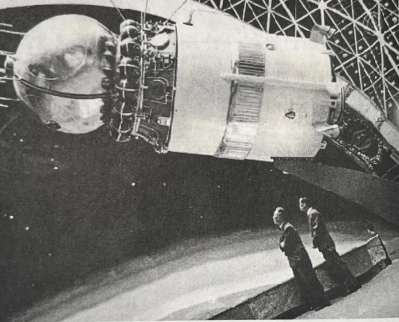

1958年,赵九章(右1)率中国大气物理科学代表团访问苏联

来源 |《国之脊梁:中国院士的科学人生百年》

同年10月,赵九章率代表团去苏联访问学习。有一天,苏联工作人员将中国代表团成员带到一个仪器面前,告诉他们这就是进入轨道的卫星。赵九章提出想打开看一看内部,却被拒绝。这次苏联之行,让赵九章和他的团队深深意识到中国必须走自力更生的道路,“靠天靠地靠不住,我们要靠自己的力量,必须有自己的卫星”。

1958年,赵九章在苏联考察卫星

来源|《国之脊梁:中国院士的科学人生百年》

中国人从此打开了通向太空的大门

当时国内物资短缺,国际上遭遇技术封锁。没有技术、没有资料、没有仪器,赵九章和组员们只能一点点摸索,逐个攻破技术难题。算盘加纸笔、白开水加馒头就是他们的武器。在赵九章女儿的回忆中,那段时间里,她夜里每次醒来,父亲房间的灯都是亮着的。

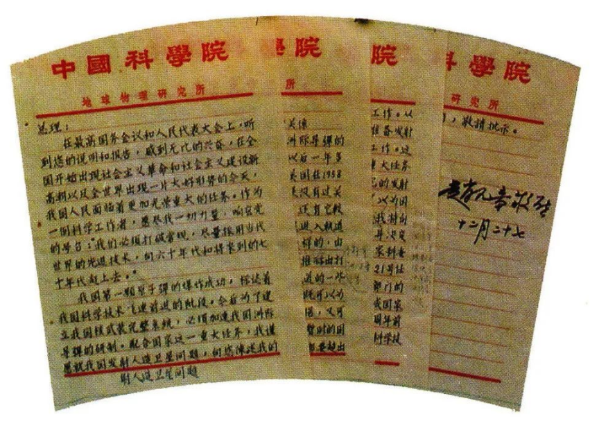

1964年,赵九章写给周恩来总理的亲笔签名信

来源|中国科学技术大学档案文博院官网

1965年,人造卫星工程正式立项,赵九章任中国科学院卫星设计研究院院长,成为中国首颗人造卫星的总设计师。10月20日,我国第一颗人造卫星方案论证会召开,赵九章在会上做了卫星设计方案的报告。经过深入细致的论证,最终用4个方案、15万字的专题材料,勾画出这颗承载中国人梦想的人造卫星雏形——直径 1米的近球形72面体,播放《东方红》乐曲,它还有了自己的名字——“东方红一号”。

1968年深秋,赵九章离世,他未能亲眼见证18个月后那束划破苍穹的东方之光。1970年4月24日,“东方红一号”成功发射,带着赵九章的强国之梦,一飞冲天。伴随着几代人成长的《东方红》乐曲传遍世界,中国人从此打开了通向太空的大门。

1999年,赵九章被追授“两弹一星”功勋奖章。2007年,在赵九章诞辰百年之际,一颗由中国科学院紫金山天文台于1982年2月23日发现的国际编号为7811号的小行星被命名为“赵九章星”。同年,国际空间研究委员会与中国科学院联合设立了“赵九章科学奖”,这是国际上首个以中国科学家名字命名的科学大奖。

科学家说:

赵九章常说:“广大的宇宙就是空间科学的大实验室,我们空间科学的实验就是在这里进行的。要理论与实践结合就必须进行卫星探测,有了卫星,空间科学才能真正走向太空。”

赵九章在1963年给中国科学技术大学领导的一封信中写道:“凡是已经形成研究集体,如有老科学家们的领导、强有力的中级骨干的配合以及一批有苗头的青年参与……形成紧张活泼的研究气氛,不断深入开拓研究的领域,就可以更多、更快地培养年轻的一代。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>