“下海”:一场产业报国的远征

1993年,中国生物技术产业曙光初现。在这一年,66岁的刘新垣作了一个在当时的科研界看来颇为“出格”的决定——他走出中科院的实验室,“下海”创办了上海华新生物高技术有限公司。

“吃螃蟹”的初心

彼时,美国科学家Rosenberg刚在《新英格兰医学杂志》证实,IL-2激活的LAK细胞具有显著抗癌作用,全球瞩目。而刘新垣刚因带领的IL-2项目被国家计委等部门授予“七五”攻关突出贡献奖,产品亟待转化。

“党和政府号召把科研成果产业化,创造了很多有利的条件。”刘新垣回忆道,“而我很想把自己多年的研究成果转化为医药新产品。这些药物过去主要依赖进口,如果我们自己能生产,不但可救病人之急,更可能形成新的产业。”

这位科学家眼中的“商机”,并非财富,而是让中国病人用上国产高效药的历史机遇。他因此成为中国科学院生物学部“下海”第一人。

辉煌与风浪

初创的华新仅有30余人,年净利润却高达100万美元,其推动的LAK疗法更在全国形成超十亿元的市场,成为生物医药产业化的早期标杆。

然而,科学家的严谨并未能完全抵挡市场的风浪。作为董事长兼总经理,刘新垣坦言“呛了很多水”。

“刚开始因为没有经验,不懂经营。有一个股东,只投资了30万元,通过钻空子,卷走了1000多万元。”他回忆道,语气中仍带着一丝痛心。“那时我就凭着满腔热情……虽然很有闯劲,但是没有学好前期功课,在法律方面吃了不少亏,真是有苦难言。”

随后,因政策变动、竞争加剧与战略扩张受挫,华新一度濒临倒闭。最艰难时,刘新垣甚至自掏腰包垫上200万元,仍无力回天。最终,他与另一位院士联名致信上海市长,在政府支持下,公司才得以重组幸存。

信念的延续

尽管在1999年公司重组后,刘新垣辞去了领导职务,但产业报国的信念从未熄灭,他一直视华新如“亲生儿子”。2016年,他的朋友及学生成功收购了华新公司多数股权,使这位创始院士得以重新掌舵,开启了华新的“二次创业”。

这场始于1993年的“远征”,不仅是一家企业的浮沉录,更是一代科学家在时代浪潮中,用毕生所学报效国家的生动注脚。

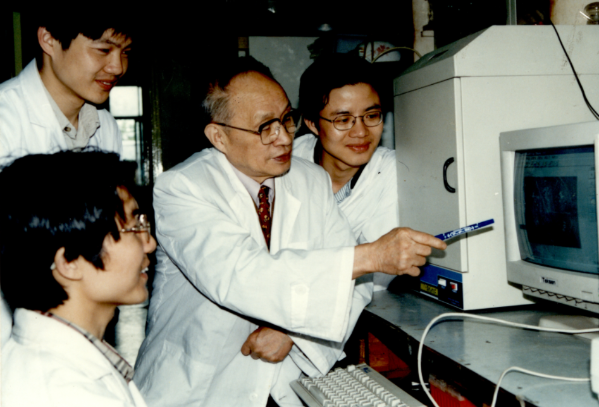

刘新垣(右二)分析实验结果

来源丨中国科学家博物馆

21世纪的双线攻坚

进入新世纪,已过七旬的刘新垣迎来科研生涯的第二个高峰。这一次,他同时在两条战线上布局。

第一条战线:超级干扰素的诞生

传统干扰素抗癌效果有限,尤其对实体瘤束手无策。刘新垣团队对一种天然干扰素动了一场“基因手术”——改变60处密码子却不改动一个氨基酸,最终创造出活性更高、毒性更低的“超级干扰素”。

“超级干扰素不只是对乙肝疗效好,抗其他病毒的效果也很好,”他回忆,“对SARS病毒比普通干扰素的效果要高约40倍。”

更突破的是,团队在动物实验中发现,超级干扰素对肺、肝、肾、肠等实体瘤具有直接杀伤作用。“其杀伤作用可与丝裂霉素相媲美,”他指出,“而后者为化疗药物,毒性大。我们的超级干扰素基本上是无毒副作用。”

第二条战线:癌症的靶向基因—病毒治疗

在升级干扰素的同时,刘新垣开始构思一条更具颠覆性的路径。1999年,在申请中国科学院重大基金时,他首次提出“癌症的靶向基因—病毒治疗”策略。

该策略犹如一场精准的“特洛伊木马”行动:将抗癌基因插入溶瘤病毒,由于溶瘤病毒可在癌细胞内复制数百到数千倍,插入的基因也会同样复制数百到数千倍,故抗癌效果极好。

“这将成为基因治疗与病毒治疗必须结合起来的一种共同发展趋势及方向”,他预判。其团队在后续实验中验证了该策略的强大效力,根据刘新垣院士的研究工作记载,当两个携带不同基因的病毒联用时,效果更为惊人——如将ZD55-IL-24与ZD55-TRAIL(注:ZD55为一种溶瘤病毒)合用,可将移植性小鼠的肠癌、肝癌、肺癌、胃癌等的癌块基本上消除光。

这项“973”重大项目课题,其核心思路至今仍在推动国内溶瘤病毒药物的研发。

90岁仍在实验室

2017年,90岁高龄的刘新垣,依然每天出现在中国科学院上海生科院的实验室。

“在国际上,PD-1被称为40年来最好的抗癌药物,但我们的抗癌药物效果要比它好得多,”他充满信心,“我希望活到100岁,希望在有生之年把我发明的药物生产出来,让癌症病人受益,这是我高兴的事情。”

“艰苦奋斗、勤俭节约、诚恳守信、刚正不阿”——这四句话写在刘新垣院士的自传里,也是他一生的缩影。

刘新垣(一排中间)和实验室同事

来源丨中国科学家博物馆

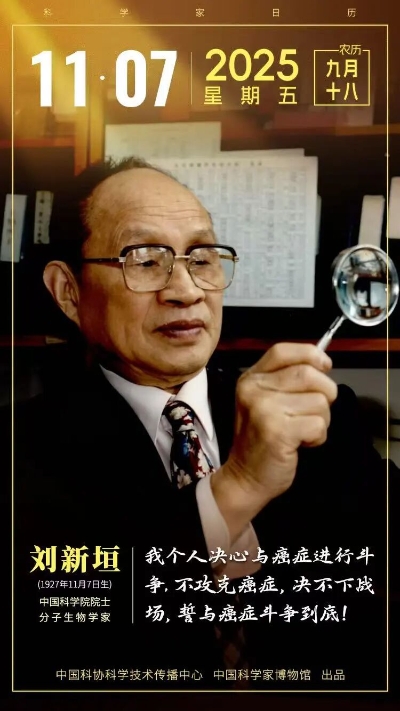

科学家说:

刘新垣说:“科学道路并不平坦,也充满着曲折和坎坷,但也正是这些压力,会让我们的成长更加坚定。”

刘新垣强调:“我个人决心与癌症进行斗争,不攻克癌症,决不下战场,誓与癌症斗争到底!”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>