抉择时刻:放弃保送背后的家国情怀

1950年秋,天津市南开中学的礼堂里,刘宝珺站在人生的重要岔路口。作为品学兼优的毕业生,他手握两张保送通知书:南开大学化学系、燕京大学化学系。在那个百废待兴的年代,化学是炙手可热的专业。

转折发生在一封来自清华地质系学长的来信,信中写到:“中国有960万平方公里土地,要养活5亿人口,但包括李四光先生在内,能找矿的地质人才不足300人……”得知新中国发展急需要地质人才,他觉得“祖国需要”更加重要,于是便放弃了保送大学的机会,决定报考清华大学地质系,并最终以第一名的成绩考入了清华校园。

1953年,刘宝珺(一排左六)大学毕业前,与全班同学于沙滩地质馆前合影留念

来源丨中国科学家博物馆

就是因为这个选择,刘宝珺开始了一生与“大地”的不解之缘——这种将个人理想融入国家命运的抉择,也成为他科学人生的精神底色。

敢于质疑:用实践开创理念新知

沉积学原是地层学的一部分,是研究沉积岩原始物质及其搬运、沉积、成岩过程的地质学科,上世纪50年代在国内外还是个冷门。但是,沉积学的研究在矿产、油、气勘过程中发挥着不可替代的作用。

1971年,刘宝珺带队前往云南滇中砂岩铜矿展开地质探矿工作。经过多日勘察,他对先前“砂岩铜矿形成于古代湖泊相的沉积环境”的结论,勇敢地提出了质疑。为了证明自己的看法,他白天外出实地考察,晚上查阅国内外资料。在收集多处矿石,研究矿石成分,掌握第一手资料的基础上,提出“砂岩铜矿是由古代河流相沉积产生”的新创见。

为了考验新结论的可靠性,生产单位选择一个矿区进行钻探验证,打到了4米厚矿体,与刘宝珺提出的理论完全符合。后来,新认识迅速推广到湖南、贵州、广西等省区,推广到铅、锌、铀、金和汞等矿种,取得了明显的社会、经济效益。他的这一科研成果也于1978年荣获全国科学大会奖和冶金工业部重点项目科技成果奖。

1970年,刘宝珺(左二)在云南野外工作工作时留影

来源丨中国科学家博物馆

就是这样一个“冷门”专业,刘宝珺一“沉积”就是20余年,既教学又科研。他主编的《沉积岩石学》成为中国地质沉积学的开拓性专著,对我国地质、石油、煤田、冶金等行业都有重要的现实意义,至今仍是沉积学人才培养的经典教材之一。

他提出的“沉积期后分异与成矿作用”理论使我国在这一领域的研究站到了国际领先行列。刘宝珺也因此被称为中国沉积学的奠基人之一。他还是我国首届沉积学成就奖获得者,曾获被喻为“地学奥林匹克金奖”的斯潘迪亚罗夫奖,成为首个获此殊荣的中国学者。

科学家说:

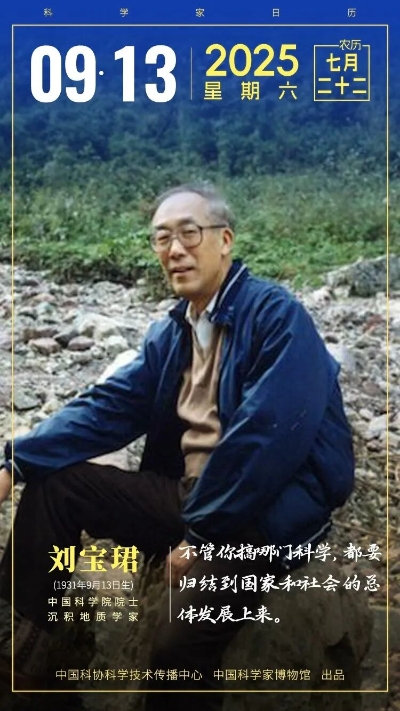

从放弃保送到刻苦教研,刘宝珺用一生诠释了什么是“科学报国”。他说:“不管你搞哪门科学,都要归结到国家和社会的总体发展上来。”

刘宝珺特别提出,在如今的互联网时代,各种碎片化的信息纷乱杂章,充斥在人们的生活中。“我从小接受的教育,就是要多读原著。所以年轻人不要道听途说,用拼凑的信息还原事实,一定要提高自己对信息的鉴别能力。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>