1990年9月冯康先生70寿辰报告会

来源丨中国科学院数学与系统科学研究院

水坝难题中“萌发”的有限元“种子”

在黄河上游,坐落着我国首座百万千瓦级水电站——刘家峡水电站。1958年,水电站开工建设,其主体结构是一座超百米的大型混凝土坝。我国自主设计、施工、建造如此巨大的水电工程,这还是第一次。

然而,这一工程难度之大超乎想象,设计和建设方法都与以往不同。最初承担水坝工程计算攻关任务的,是1956年从中国科学院原数学研究所分出去成立的中国科学院计算技术研究所三室二组的研究人员,冯康提供业务指导。为解决大坝应力计算问题,研究人员费尽九牛二虎之力,但总被“卡”在计算方法上,难以得到令工程师满意的应力场计算结果。

事情的转机来自冯康推荐的一篇文章和一本书。一个是普拉格、辛格1947年发表于美国《应用数学季刊》的论文,讲述把微分方程写成变分形式,用变分的原理推导差分格式,这对水坝计算有所启发。另一个是福赛思、沃索合著的《偏微分方程的差分方法》,书中着重讲了3类偏微分方程的数值方法,给研究人员提供了重要启发。

在冯康的筹划下,“水坝计算”小组分为3支小队,分别从变分法、积分守恒法、去掉坝体基础的角度开展研究。经过一段时间复杂而又艰难的计算,最终科研人员全力以赴编写出了我国第一个平面弹性问题有限元方法计算程序,顺利计算出令设计者满意的应力场。

因为冯康,有限元的“种子”从刘家峡大坝的土壤中生根发芽,最终成为世界级学术成果。上世纪五六十年代,以冯康为代表的计算数学家们在大坝计算中获得启示,独立于西方创立了有限元方法数学理论。

冯康先生(中)、石钟慈院士、崔俊芝院士合影

来源丨中国科学院数学与系统科学研究院

从“曹冲称象”到独立首创“有限元方法”

究竟什么是有限元?冯康曾有过形象的比喻:“分整为零、裁弯取直、以简驭繁、化难为易。”我国古代“曹冲称象”的典故,数学家刘徽采用割圆法计算圆周长,就是有限元思想的具体体现。

有限元方法就像是一种特殊的“拼图游戏”:为了解决一个复杂的大问题,例如一个大型建筑的结构分析,先把它拆解成许多小块,这些小块的“拼图碎片”就是“有限元”;然后逐一分析每个“有限元”,分别建立方程;最后将它们组合成方程组并求解,最终解决问题。

1960年,克劳夫在美国土木工程学会计算机会议上第一次正式提出有限元方法,但当时的中国与西方隔绝,中国数学家难以了解有限元方法的发展前沿。

在这种时代背景下,冯康于1965年在《应用数学与计算数学》发表了论文《基于变分原理的差分格式》,这是一套求解偏微分方程的数值算法,也是著名的有限元方法。它既是冯康的传世之作,也是中国学者独立于西方创立有限元方法理论的标志。

不仅如此,冯康在64岁之后,转向了哈密尔顿系统的辛几何算法研究,将纯理论的辛几何与现代科学工程计算结合起来,也取得了领先国际的成果,极大丰富了辛几何算法的理论宝库,在原子分子物理、等离子体物理、量子物理、电磁计算、随机振动、统计无线电物理等领域,也取得了应用方面的重要进展。

冯康作为中国计算数学的奠基人,始终强调“算法要简洁,要管用,要有效”。时至今日,他发明的“数学工具”已广泛应用于桥隧、航空、芯片等领域,融入我们现代生活的每个角落。这位科学家用一生证明:最抽象的数学也可以如此温暖,化作我们生活中最实在的便利与安全。

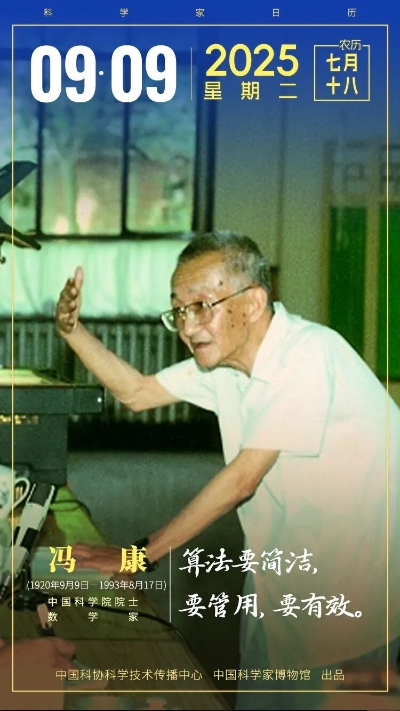

冯康先生讲座照片

来源丨中国科学院数学与系统科学研究院

科学家说:

冯康早在上世纪60年代就曾指出,计算方法的创新来源于计算实践。他在介绍自己的研究方法时曾说,“我的计算数学研究都不是从阅读别人的论文开始的,而是从工程或物理原理出发的。”

冯康曾反复强调,“一个科学家最大的本领就在于化复杂为简单,用简单的方法去解决复杂的问题。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>