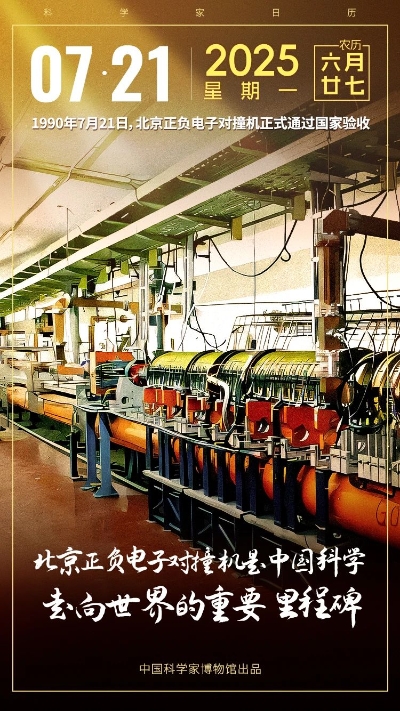

想象一下,在周长240米的巨大圆环中,正负电子以接近光速的速度飞驰。这些微小的粒子每秒要绕环飞行125万圈,相当于每秒钟就能绕地球赤道跑三圈!当它们迎面相撞时,会迸发出惊人的能量,这种能量足以让粒子短暂地“复活”出早已消失的宇宙早期粒子。

这台神奇的装置就像一部“时光机”,让我们得以窥见宇宙大爆炸后百万分之一秒时的景象。这就是中国第一台高能加速器——北京正负电子对撞机,它让中国科学家第一次有机会在粒子物理最前沿领域大展身手。

北京正负电子对撞机(BEPC)

来源 | 中国科学院高能物理研究所

曲折中前进

从20世纪50年代起,中国科学家一直苦于我国没有自己的高能物理加速器。他们想用自己的加速器做世界最前沿的研究。然而,这个梦想被七次点燃,又七次熄灭。

1972年8月18日,张文裕、朱洪元、谢家麟等18位科学家给周恩来总理写信:“高能物理实验几乎是一片空白,高能物理理论研究则全是依靠国外的实验数据。”信中,他们呼吁:“尽快确定发展高能物理的方针政策,同时组织上给以保证,尽快成立高能物理研究所,并划归基础理论研究的主管部门领导。”

1972年9月11日,周恩来总理批示:“这件事不能再延迟了。科学院必须把基础科学和理论研究抓起来,同时又要把理论研究与科学实验结合起来。”

1973年2月1日,中国科学院成立高能所。两年后,1975年3月,高能所组织科学家经过深入研究,向国务院上报《关于高能加速器预制研究和建造问题的报告》,明确提出建造一台能量为400亿电子伏特的质子同步加速器。周总理审阅并批准了该报告。高能加速器预制研究工程有了自己的代号——“七五三工程”。

1976年秋天,科学家满怀信心地论证“七五三工程”方案,提出了更宏伟的“八七工程”计划,并得到国家批准。然而,在当时的背景下,高能加速器因属于“国家非急需”项目,第七次“下马”。

得知消息后,张文裕等科学家心急如焚。1980年5月,张文裕、赵忠尧、朱洪元等39位高能物理学家联名上书,恳求继续“八七工程”。邓小平同志批示:“此事影响太大,不宜‘下马’。”所有人都开始重新思考更符合国情的加速器方案,奔向第八次希望。

第八次希望

1981年3月,中国科学院派高能所的朱洪元、谢家麟前往美国洽谈。他们与李政道、吴健雄以及美国高能物理学家等开会,讨论中国高能物理的前景。最终,大家一致认为在中国建造2×22亿电子伏特正负电子对撞机是最好的方案。

然而,回国后大家的争论声此起彼伏,研制对撞机,技术难度和风险很大。研究方案一直讨论到1981年底。其间,中国科学院又派当时负责人邓照明和谢家麟、朱洪元一起再赴美国。在李政道等科学家的坚持下,中国科学院领导肯定了正负电子对撞机的方案。

1981年12月5日,中国科学院上报了《关于建造北京正负电子对撞机预制研究的报告》。看过报告后,邓小平同志批示:“这项工程已进行到这个程度,不宜中断,他们所提方针,比较切实可行。我赞成加以批准,不再犹豫。”

1983年4月,我国正式批准北京正负电子对撞机项目,计划于1988年底建成。

4年完成

1984年10月7日,在位于北京玉泉路的中国科学院高能物理研究所,大家盼望已久的北京正负电子对撞机终于破土动工。接下来,科学家们要用4年甚至更短的时间,搭载上这辆要飞驰上国际高能物理的“列车”。

为了推动BEPC的建造,同年成立了以谷羽为首的包括张寿、林宗棠、张百发等四人的领导小组。时任高能所所长的叶铭汉及所领导班子把BEPC工程作为重中之重。在分工上,谢家麟作为第一任工程经理,1986年后由方守贤担任工程经理,全面负责工程的建设。

当时,谢家麟指出自由电子激光的重要性,应尽早开始研究。1987年,叶铭汉决定借拨经费给这一项目,使其提前开始工作,从而保证高能所在亚洲首先建成自由电子激光装置,抢占了先机。

在北京谱仪工程中,大家一起讨论谱仪的主要性能指标,然后把谱仪分成若干部件,确定各个部件的性能指标,以及每一个部件的尺寸及其公差;由于北京谱仪要在4年内建成,各组必须在此前提下,从预制一直到最后投入使用,明确时间节点,保证总装时不至于因为互相等待而影响进度。

北京谱仪工程除了硬件之外,还需编写大量软件。1984年工程一开始时,李政道、潘诺夫斯基等科学家多次提醒,应该马上着手应对编写软件这个急迫的问题。尽管大家满怀信心,主张自力编写。但结合工程工作量大的客观事实以及时间紧迫性,为了安全完成项目,最终决定以引进为主,自行开发为辅。通过国际合作,引进当时所需的软件。这样,北京谱仪硬件一建成,软件同步跟上,谱仪马上能分析宇宙线事例。

为了建成对撞机,我国在真空技术、电磁铁、大功率高稳定度电源等方面都达到更高的技术水平。

1988年10月24日,北京正负电子对撞机宣布建造成功!

1988年,北京正负电子对撞机建成,张文裕和谢家麟(右二)、陈森玉(右一)、徐绍旺(左一)在储存环隧道里交流

来源 | 中国科学报

1990年7月21日,经过一年多的调试,北京正负电子对撞机正式通过国家验收。从此,中国大科学计划的时代正式开启。

这台大科学装置成为中国高能物理基础研究的“宝藏”。凭借它产出的数据,中国科学家取得了一批在国际高能物理界有影响的重要研究成果:实现迄今对τ轻子质量的最精确测量;实现20亿至50亿电子伏特能区正负电子对撞强子反应截面(R值)的精确测量;发现“质子-反质子”质量阈值处新共振态……时至今日,北京正负电子对撞机的工作仍在继续,中国科学家将继续对其加速器部分进行改造。

北京正负电子对撞机(BEPC)

来源 | 中国科学院高能物理研究所

正如李政道所说:“北京正负电子对撞机是中国科学走向世界的重要里程碑。”作为中国第一台大科学装置,北京正负电子对撞机走的路艰辛而曲折,但科学家们从未失去希望。正是有了这样的梦想和信念,他们才能在困顿中坚守、在希望中奋进。

审核专家:中国科学院大学人文学院副教授柯遵科

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>