年轻时是“重大工程选址杀手”专给危险地带“判死刑”

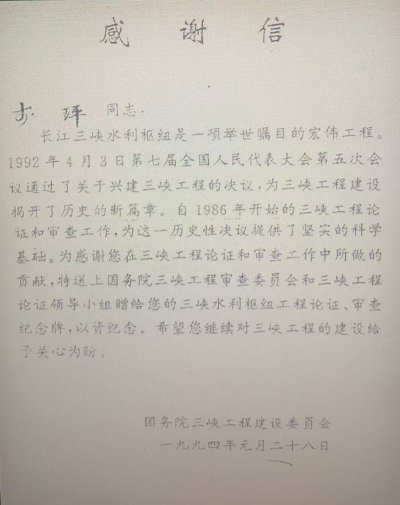

1924年,李玶出生于湖北大悟,是新中国成立后最早从事地震构造研究的地质学家之一,长期致力于我国重大工程区地壳稳定性和地震危险性评价。1959年,在哈尔滨军事工程学院任教的李玶被调到中国科学院地质研究所工作,后接到了“开展长江三峡地区的地壳稳定性和地震危险性研究”的任务。艰苦奋战三年后,李玶团队交出了勘察报告,获国家评审通过,还得到了苏联专家的认可。今天,中国科学家博物馆里还收藏着一张由国务院三峡工程建设委员会发给李玶的感谢信。

国务院三峡工程设计委员会的感谢信

来源丨中国科学家博物馆

一心钻研地震构造的李玶,年轻时有个犀利的称号——“重大工程选址的杀手”。这外号可不是说他搞破坏,而是因为他总能用地质构造数据“砍掉”不安全的工程方案。

比如20世纪80年代,西南某地要建大型水电站,当地地质队已经批准了选址。李玶带队一去,直接炸锅:“这底下是鲜水河断裂带!你们要在断裂带上修百米高坝?不要命了?!”他坚持重新勘探,果然摸出潜伏的断层,原方案最终被毙。

也因此,同事们说他像“人形CT机”,“眼睛毒得很,看一眼地形就能脑补地下30公里的构造”。

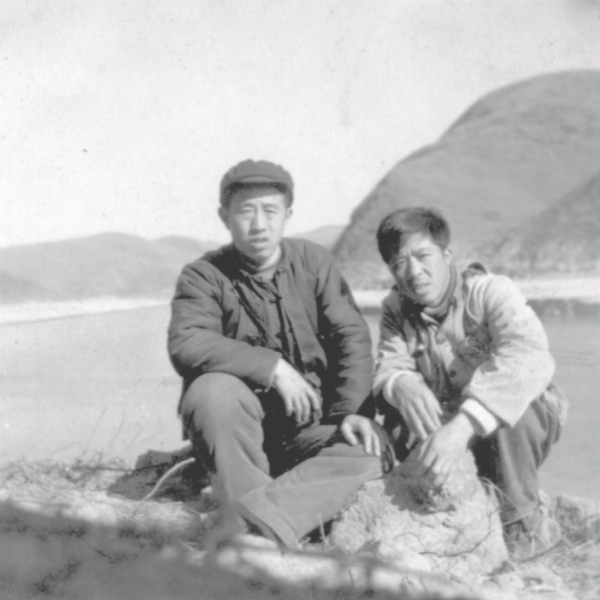

1963年丹江口野外调查

来源丨中国科学家博物馆

晚年失明后用耳朵“听”出大地的秘密

2000年初,76岁的李玶因长期在野外阳光下作业,双眼患了白内障,接受常规手术,却遭遇医疗事故感染,视力急剧下降。几年后眼睛完全失明,他的世界从此进入黑暗。

刚失明时李玶像头困兽,暴躁得很。他的夫人杨美娥一直陪在他身边,坚持为他阅读文献、资料、报刊,让他知道世界上每天发生的事情,感觉自己与世界没有距离。某天他突然拍着轮椅喊:“拿盲文纸来!图纸看不成就摸,数据算不了就听!”

就这样,李玶让学生把数字写成盲文,他用手去摸盲文校核数据,有次为了某核电站选址项目,摸了整整三个月盲文报表,指腹磨得渗血。

后来,李玶团队开发了地震数据的声学转化系统,将地震波频率转换为不同音高,实现“以耳代眼”分析。有次他听着听着,突然喊停:“刚才第37秒那个低音嗡鸣是P波和S波耦合!这段断层肯定有流体活动!”让学生们目瞪口呆,这耳朵比仪器还灵!

2003年3月18日李玶(中)夫人杨美娥(右)与朋友留影

来源丨中国科学家博物馆

2019年9月10日李玶因病医治无效在北京逝世,享年96岁。他的一生都奉献给了我国地震地质研究工作,主持完成三峡坝区、二滩、丹江口水电站、大亚湾核电站等国家重大工程场址的构造特征和地震危险性评价工作;他对断层活动性鉴定方法、能动断层识别标志的系统性研究,推动了工程地震学和活动构造学的发展;创造性提出“强震发生断层”的概念,为我国工程地震地质研究提供了新思路。

李玶(中)在三峡的留影

来源丨中国科学家博物馆

科学家说:

对于所从事的工作,李玶说过:“我常年跑野外,走出了一副铁脚板,也走出了一个健康的身体。大自然就像一把磨刀石,宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。我很自豪我所从事的职业,我也希望有更多的人选择地质工作。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>