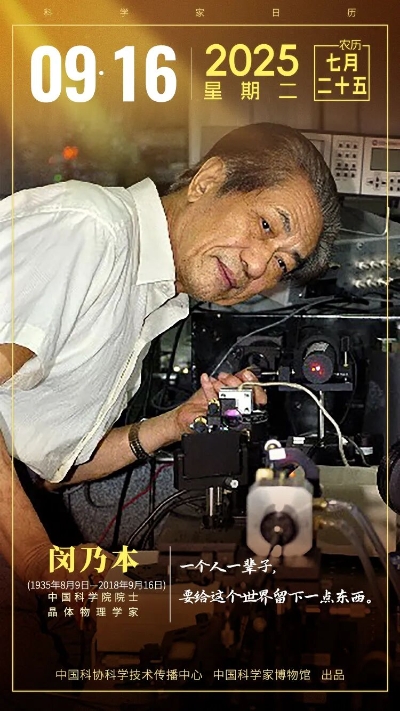

一心做科研,不畏艰苦,淡泊名利

1935年8月9日,闵乃本出生于江苏如皋。他的一生都将“责任感”和为国家作贡献的使命刻入了骨血中。

自20世纪60年代初,闵乃本开始从事晶体生长、晶体缺陷与晶体物性研究。1982年,他的41万字专著《晶体生长的物理基础》问世,成为当时国际上第一本全面论述晶体生长的理论专著。

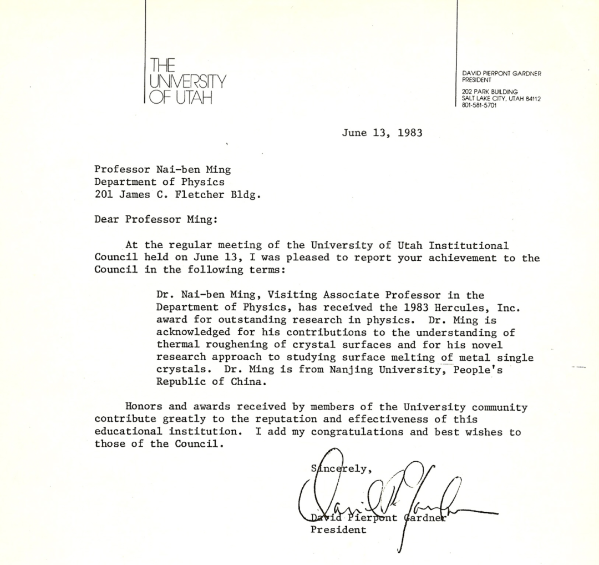

第二年,闵乃本在美国犹他大学做访问学者期间,成功地修正了著名的“杰克逊理论”,被国际晶体生长学界誉为“近10年来晶体生长理论领域最具有突破性的成果”,他也因此获得美国“大力神”奖。美国晶体生长协会副主席罗森伯格教授提出要与他签订10年工作合同,邀请他留在美国,面对这个许多人梦寐以求的名利机会,他没有心动,而是毅然踏上了归国之路。

犹他大学校长戴维·加德纳致闵乃本的贺信

来源丨中国科学家博物馆

当时国内实验条件简陋、想做实验验证十分困难,而闵乃本也很长一段时间里,都是在一间6平方米的小书房工作,用着一张学生式的小书桌,他的论文就是趴在小书桌上完成的。当选为中国科学院院士(当时为学部委员)后,南京大学批给闵乃本一套条件比较好的住房,但是他考虑到学校房子非常紧张,就放弃了,并说:“一味想着赚钱只会浪费宝贵的科研时间。”

“冷板凳”一坐就是十余年

从1986年至2005年,整整19年,闵乃本和他的团队埋头于介电体超晶格的研究,经历无数次失败,最终将一个冷门学科发展成了热门领域。

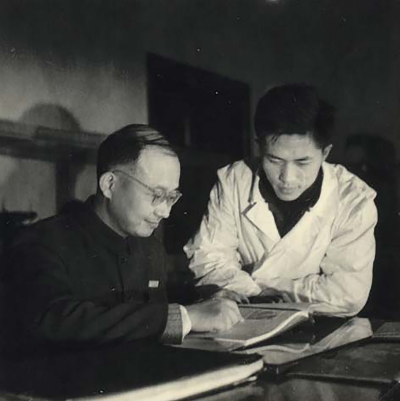

冯端与闵乃本(右)在金相实验室讨论位错观察

来源丨中国科学家博物馆

1984年,49岁的闵乃本开始着手组建团队。在他看来,一个学术群体的发展,不是随意招一批有潜质的人、添一批设备就可以成就的事情,而是一个包括学科知识、实验技能、研究成果等不断积淀的过程。所以,他从77、78级学生中选拔一批优秀的年轻人做自己的研究生。朱永元、祝世宁、陆亚林、陆延青等也因此相继进入闵乃本的课题组,成为他的博士生。

1986年,闵乃本提出“介电体超晶格”材料的概念,经过三年探索,和学生一起建立了准周期超晶格的多重准位相匹配理论,并预言“一块准周期的介电体超晶格能够将一种颜色激光同时转换成三四种颜色的激光。”

然而,这项成果1990年在国际学术刊物上发表后并未引起学术界的重视,直到1996年获得实验验证,才引起广泛重视。随后,在美国斯坦福大学等一批科学家的介入下,使这一冷门领域逐渐走向热门。

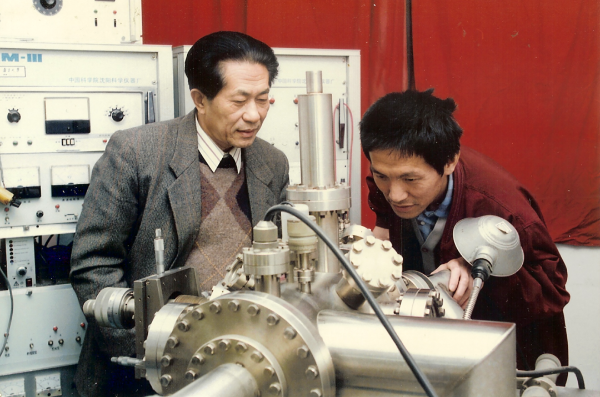

闵乃本(左)和刘俊明在原子探针与场离子显微实验室工作照

来源丨中国科学家博物馆

2005年,研究组将基础研究成果与全固态激光器技术相结合,研制成功全固态、超晶格、红绿蓝三基色和白色激光器。在此之前,世界上所有的激光器,只能发射出一种颜色的光,而在闵乃本手里,激光器可以同时发出红、绿、蓝三种颜色的光。可运用在治病、国防、量子通信等多领域。

2006年,空缺了两年的国家自然科学奖一等奖颁发给了南京大学固体微结构实验室闵乃本、朱永元、祝世宁、陆亚林、陆延青5位教授。这个时常空缺且代表我国自然科学研究最高荣誉的奖项,在当年落在了这项原始创新性成果上。

荣誉等身,闵乃本却说:“这一项目从提出基本概念、建立基本理论、证实基本效应一直做到最终研制成功全新的原型器件,历经19年。这不是一个人能完成的,功劳不能归在我一个人头上。我不过年长一点,是老师。”

2013年,经国际小行星命名委员会批准,命名国际编号为199953号小行星为“闵乃本星”。

科学家说:

对于科学研究,闵乃本说:“科学的追求旨在对全人类的奉献,而不是以科学家本人的功利为目的。自古以来,中国知识分子毕生最大的追求,就是能将自己的知识贡献给祖国和人民。”

面对冷待境遇,闵乃本说:“心平气和地坐冷板凳,不是说我们就没有苦闷、没有焦虑,而是说,即使在彷徨不安、走投无路的情况下,也要静下心来,心无旁骛地积极思考、上下求索。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>