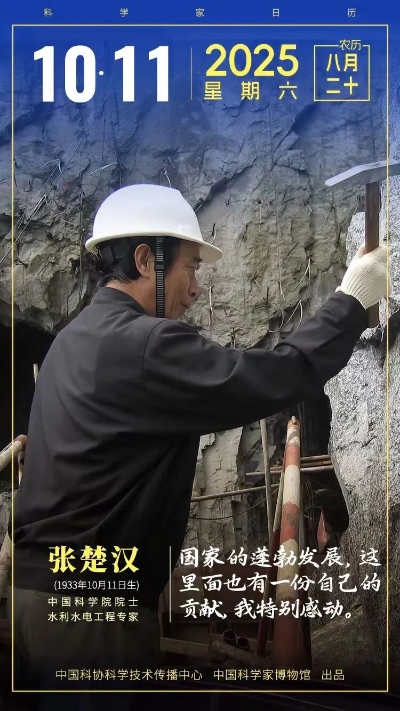

伯克利,1979:深夜实验室里的中国学者

1979年的伯克利校园里,总有一个实验室的灯亮到最晚。

45岁的张楚汉俯身在计算机前,屏幕上流动的数据像一条陌生的河流。这是他来到美国的第二年,作为改革开放后首批52名赴美访问学者之一,他比任何人都清楚肩上的重量。

“差距之大不是一星半点。”多年后,他依然记得初到美国时的震撼。那个冬天,他走进加州大学伯克利分校的实验室,第一次见到“一个一个大磁盘,全部程序都在里头”的计算机系统。而在当时的中国,水利工程研究还主要依靠模型实验。他的导师Clough教授,美国科学院和工程院双院士,给了他一个几乎不可能完成的任务——“高坝与水库流体非线性空穴效应”。这是一个连美国学者都绕道而行的非线性流体与固体耦合难题。

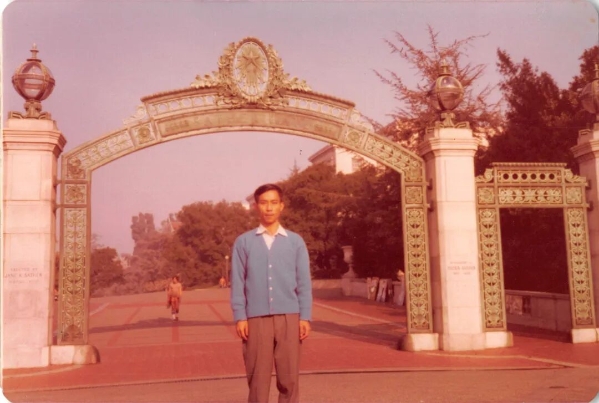

1979年,张楚汉在伯克利大学南门留念

来源丨中国科学家博物馆

作为首批赴美留学生,肩负着国家和人民的期望,更承载着历史性使命,其压力和意义都是今天的留学生不能想象的——当时我国在科研发展上与欧美国家间存在巨大差距,所以他们当时最担心的是科研业务落后,给国家丢脸。

张楚汉说:“我要给他们一个印象:中国学者一是勤奋的,二是优秀的。”

这句话成了他的信念。实验室的灯光见证着他的执着——没有周末,没有假期,只有屏幕上不断迭代的模型和公式。午夜时分,他赶最后一班公交回住处,车窗外的旧金山夜景一闪而过,而他脑中还在推演着白天的方程。

两年半后,当《地震时水库空穴对大坝的影响》论文完成时,连一向严格的Clough教授也为之动容。这篇后来被收入英文专著的论文,不仅是一个学术突破,更是一个中国学者在世界科学舞台上的郑重宣言。

归来,1981:与祖国江河的再次相遇

1981年,张楚汉携万卷所学回到祖国。

有人不解:“美国研究条件那么好,为什么回来?”他的回答很简单:“国家派我出来,培养我,我当然要回国报效。我们的天地在中国,我们的根在中国。”

命运为他安排了最好的时机。就在他回国不久,中国水利建设进入黄金时代。四川西南部雅砻江下游的二滩水电站——这座即将成为中国20世纪最大水电站的工程,成为他回国后的第一个战场。

“那么高的坝我们没有建过。”站在雅砻江畔,望着即将修建240米高坝的峡谷,他深知其中的风险。西南地区既是水能宝库,又是地震频发带。高坝抗震,成了中国水利人必须直面的“生死考验”。面对这一世界级工程难题,张楚汉带领课题组展开攻关,创新提出的科研成果保证了高坝水电站的安全性。他带领课题组研究出来的方法,应用到工程上,起了很大的作用,并获得了世界公认。

2005年,张楚汉(右)和索丽生考察怒江水系

来源丨中国科学家博物馆

那些年,他的足迹遍布中国西南的每一条江河。从二滩到三峡再到白鹤滩,从雅砻江到澜沧江再到金沙江,在悬崖峭壁间,在湍流险滩处,他和团队为每一座高坝“把脉问诊”。他创新提出的高坝-地基-库水系统非线性动力损伤分析模型,就像给大坝装上了“抗震神经”,让这些矗立在强震区的水电工程有了安全保障。

2006年,张楚汉在小湾水电站视察工作

来源丨中国科学家博物馆

江河知道答案

如今,92岁的张楚汉依然每天出现在清华大学办公室。他开始研究人工智能在水坝安全中的应用。“现在研究地震也好,防灾也好,人类积累的知识可能绝大部分都在它里头。”说这话时,他眼中仍闪着求知的光。

2017年,张楚汉荣获清华大学年度突出贡献奖

来源丨中国科学家博物馆

从伯克利的深夜实验室,到西南深山的建设工地,张楚汉的人生轨迹,恰如一条奔流不息的江河。而这条江河知道所有答案:知道为什么要在异国他乡挑灯夜战,知道为什么要逆行于危难之间,知道为什么92岁仍不愿停下脚步。

他说:“国家的蓬勃发展,有自己的一份贡献,特别感动。”这是一位科学家与祖国江河的对话,也是一段跨越半个世纪的报国之路。

江河知道答案,时间记得所有。

科学家说:

“勤学多思,溯源探异,律己助人,求实尚美”是张楚汉的座右铭,他这样自勉,也这样育人。

展望未来,张楚汉说:“我国水利水电建设还处于高潮。未来,只要身体还好,我争取在培养人才、国家水利水电建设中再作点贡献。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>