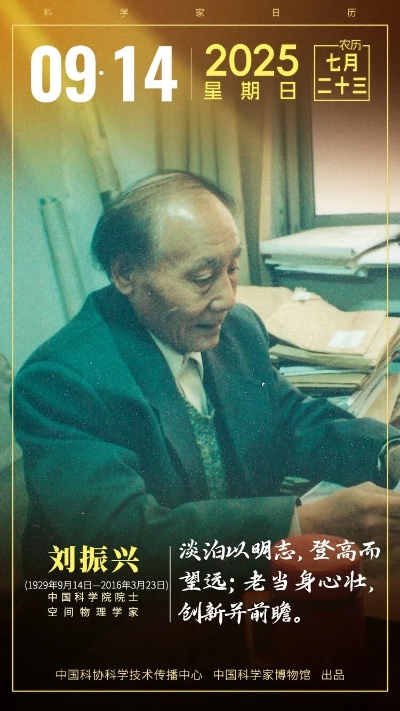

战乱中求学,好奇中成长

1929年,刘振兴出生于山东昌乐一个普通农家。小时候的刘振兴,有一颗炽热而纯粹的“好奇心”,斗转星移的浩瀚、气象变化的莫测,如同一块巨大的磁石,深深吸引着他。夏天的时候,刘振兴盯着满天繁星,总爱缠着爷爷奶奶讲牛郎织女的故事;雷雨来时,他更是兴奋,对着大人刨根问底,非要打探出关于雷电的来历。就连帮母亲喂蚕、去村前小河抓鱼,他也要对蚕与青蛙的发育过程探究一番。这份永不满足的求知欲,对刘振兴后来在科学方面的观察与探索影响深远。

1938年1月,日军侵占昌乐。刘振兴的童年从此没有了安宁的学堂钟声,耳旁是日军轰炸机的轰鸣,身边时有日寇侵扰,他和同伴们只能打着“游击”去上课。

刘振兴在2008年10月19日回母校昌乐一中作报告时曾回忆道:“(那时)我虽然年轻,但一直在想,为什么他们能侵略中国,无非是我们科技和实力不行,飞机很少枪炮又不行,打不过他们,所以才受这个耻辱。当时我的思想就有个萌芽,国家要不受欺负,必须发展科技。”

也正是这份“科技强国”的信念,1950年,刘振兴自学物理、数学等课程,并复习此前所学各科,经过一个多月的努力,终于如愿考入山东大学物理气象系(后合并入南京大学气象系)——这也成为了他科研人生、报效祖国的起点。

1955年,刘振兴(一排左七)南京大学气象系一九五五年毕业纪念照片

来源丨中国科学家博物馆

毕业后,刘振兴被分配到中国科学院地球物理研究所任研究实习员,1957年,成为所长赵九章的副博士研究生。毕业后,在赵九章的安排下,刘振兴从高层大气组转入了磁暴研究组,从此跨入了磁层物理和太阳风的研究领域。

主导“双星计划”牵手“星簇计划”

自从1957年第一颗人造地球卫星成功发射以来,国际上提出并实现了一系列的空间科学探测计划。1983年,欧洲空间局提出Cluster计划(星簇计划),目标是用4颗卫星星座在极轨轨道上飞行,对地球磁层空间进行实地探测。

1990年11月,刘振兴代表中国科学院空间科学与应用研究中心向欧洲空间局递交了一份提案,申请加入“Cluster计划”卫星科学数据系统,在我国建设科学数据与研究中心,1992年2月该提案获得通过。

虽然我国与欧洲空间局“Cluster计划”开展了合作,但还缺乏自主的空间科学探测与研究计划。1997年年初,刘振兴提出了地球空间双星探测计划(简称“双星计划”),预期用一颗环绕赤道附近飞行的卫星和一颗极轨卫星,对地球磁层进行探测。

当时,欧洲空间局对于刘振兴提出的“双星计划”十分重视,于是专门派出了以科学项目主任为首的代表团于1997年11月到访北京,与中国科学院空间中心讨论关于“双星计划”的合作问题。听完中方报告,双方一拍即合,当即在北京签署了“双星计划”与“Cluster计划”合作的协定书。

这场合作,让我国的“双星计划”既能完成地球空间的独立探测,又能与欧洲“Cluster计划”协调探测,实现了人类历史上首次对地球空间的六点协调探测。同时,为我国空间物理研究取得了大量先进的探测数据,提高了我国在空间物理界的地位。

2001年7月9日,刘振兴(左一)在巴黎欧洲空间局本部签署“双星计划”后合影

来源丨中国科学院国家空间科学中心网站

刘振兴曾作过一个比喻:“这就像下棋,位置非常关键,就空着两个地方,你下了这个棋子,这盘棋就活了。”正是怀着这种“天作棋盘星作子”的气概,刘振兴以“双星”与欧洲空间局的Cluster卫星相配合,弈出了精彩的一局。

科学家说:

回顾半个世纪的科研生涯,刘振兴说,“做科研工作,一个要有奋发图强的精神。一个是刻苦钻研的精神。很重要一点就是不要怕困难。还有一点就是要有创新思想意识。科研工作重在创新。这是我最主要的体会。”

刘振兴不喝酒,即使有应酬,也是浅尝辄止。提到酒量,他笑道,“有人笑话我酒量小。我也是山东大汉,怎么会没酒量。但我能管住自己,就是不喝,我有很多的事情要思考,我要好好保护我的脑子。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>