中国通信界元勋之一

1936年,23岁的张煦怀揣通信梦,考取了国家公费留学生,到美国哈佛大学、麻省理工学院研究生院学习通信工程学科,专攻长途电话通信。

1936年,张煦在哈佛铜像旁留影

来源丨中国科学家博物馆

1940年7月,张煦在哈佛大学获得博士学位。那一年,中国正处于抗日战争时期。面对外敌入侵,国难当头,张煦毅然决定回国。他将留美期间积累的实验数据凝练成《电信网络设计》,这部中国首部通信工程实践指南,成为战时技术人员的“及时雨”。他受聘在交通大学讲授“无线电工程”和“长途电话工程”,开启中国电信教学事业之先河。

随后的几十年时间里,张煦顺应通信科技的发展潮流,不断开拓科研新领域和出版新著,创造了众多“第一”。其中,20世纪50年代编著的《长途电话工程》是国内第一本全面介绍长途载波技术的教科书;《通信论简述》(译)是国内首次推出的在信息论领域的优秀科技书;20世纪70年代翻译出版的《数据通信原理》是国内出版的第一本关于数据通信的系统教材。获得诺贝尔奖的香港中文大学原校长高锟认为,张煦对中国通信技术的发展不遗余力,被称为“中国通信界元勋”当之无愧。

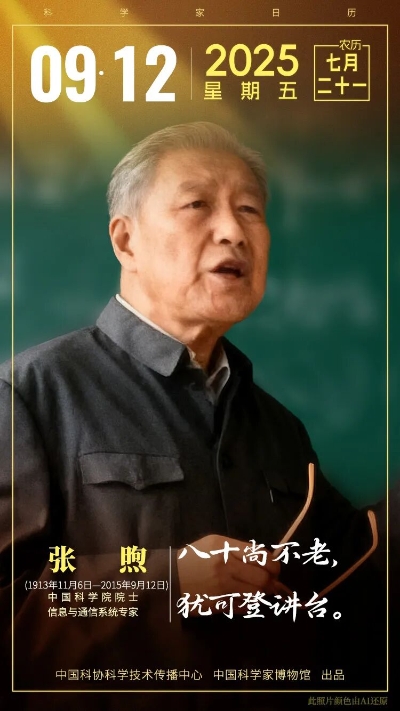

八十不老,赤子之心犹在

留学期间,张煦立下“不抽烟、不饮酒、不打牌、不跳舞”的四原则,这个习惯张煦一直坚持到老,自言获益终身。留美的学习和生活,不仅给张煦后来从事通信工程实业打下了坚实基础,更重要的是,形成了他一生的座右铭“High Thinking, Low Living”,译为中文便是“勤奋思考,简单生活”。

年逾八旬,对很多人来说都是颐养天年的日子,张煦当时却说自己“八十尚不老,犹可登讲台”,坚持继续为学生们上课,还用放大镜逐字修改学生论文,挤着面包车往返实验室……每年的新生入学,他常常要给上第一课。

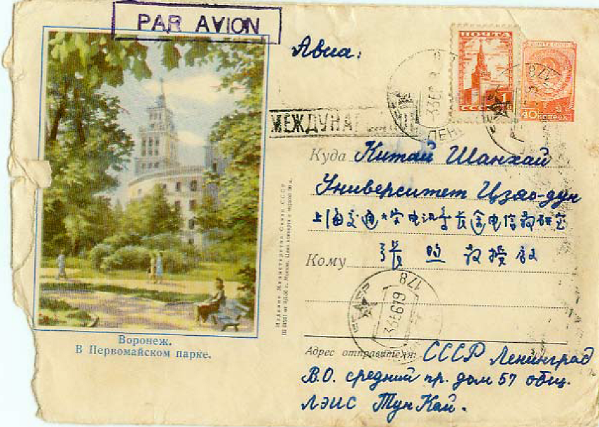

2005年,92岁的张煦还在学校的网站和学生们在线聊天,告诫青年学子好好学习、热爱祖国、建功立业。不仅如此,在学生出国后,还关心学生在国外的学习和生活情况,至今中国科学博物馆还收藏着他的学生童凯在留学期间寄给他的三封信。

张煦收到的学生童凯在苏联留学期间寄回的三封信之一

来源丨中国科学家博物馆

晚年的张煦,对事业依然不懈追求,对个人生活则简朴到了“单身、单调、简单”的地步。常年穿着一双老式布鞋、一身半旧中山装,即便在重要场合也保持朴素着装。他从20世纪90年代开始,便将自己的院士津贴和部分稿费捐出,在电子工程系设立“张煦奖学金”,先后资助100余名贫困优秀学生。

张煦院士在讲课时的留影

来源丨中国科学家博物馆

从首次讲授“长途通信”“晶体管电路”和“数据传输”,到开始讲授“光纤通信原理”;从编写首部载波技术专著《长途电话工程》到翻译《数据通信原理》,张煦开启了国内数字通信启蒙,后更力主推进数字通信、光纤通信科研教学体系的完善……这位科学拓荒者用足迹串联起了中国通信技术的进化链。

科学家说:

面对巨大灾难和困惑时,张煦说“我不在乎别人怎么看我,我只在乎这一生于心无愧。”

张煦告诫学生说:“多作贡献,少想享受”,这也是他日常生活的真实写照。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>