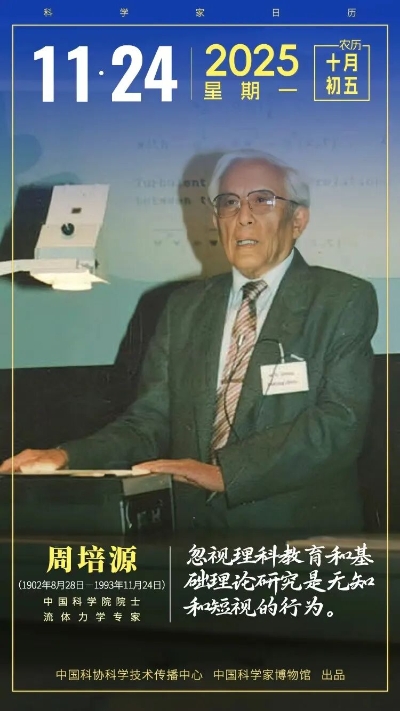

周培源(1902年8月28日-1993年11月24日)

中国科学院院士,流体力学专家,中国近代力学奠基人和理论物理奠基人之一 。曾任北京大学校长,中国科学院副院长,中国科协主席等职务。

周培源一生的学术研究工作主要集中在广义相对论和流体力学湍流理论方面,在理论物理和流体力学研究方面取得了举世瞩目的成就。他领导创办了我国首个力学专业,为北大“新工科”建设奠定了重要基础。

今天是他逝世32周年,我们一起纪念。

1924年秋天,一位22岁的青年怀揣理想,从清华学校毕业远渡重洋,进入美国芝加哥大学数理系学习。27岁,他成为当时清华大学物理系最年轻的教授。

他曾与爱因斯坦一起,探求宇宙的真理,亦在祖国召唤时毅然归来,将智慧融入民族的脉搏。

他就是周培源,中国近代力学奠基人和理论物理奠基人之一。他的一生完美诠释了“科学无国界,科学家有祖国”的崇高信念。

爱因斯坦讨论班上的中国学者

留学期间,周培源几乎放弃了周末和假期。他努力与时间赛跑,当别人休息时,他却不愿放下手中的书,经常徜徉在教室或图书馆里孜孜不倦地学习。仅用了3年半时间,周培源就获得了芝加哥大学学士、硕士学位和加州理工学院博士学位。

27岁时,周培源成为当时清华大学物理系最年轻的教授,主讲力学,还教授高年级的相对论、电动力学、统计力学等理论物理课程。他经常说:“学生应该超过老师,这样人类才能进步。”当时,还是学生的王竹溪、彭桓武、杨振宁、陈省身、钱三强、马大猷、黄永念等人深受其影响。在荣获“两弹一星功勋奖章”的科学家群体中,多位杰出代表如王竹溪、彭桓武、钱三强等均曾受教于周培源。

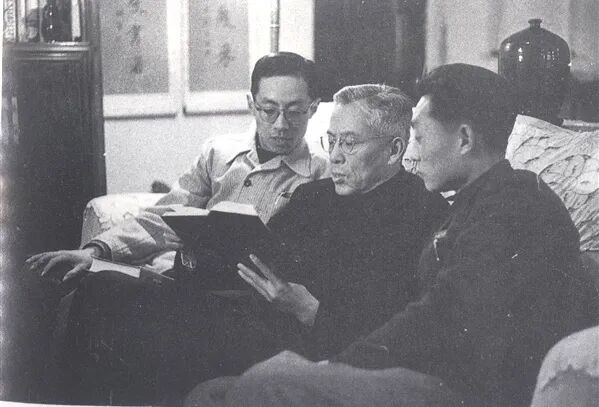

1963年底,周培源(中)在家中与学生黄永念(左)、李松年(右)讨论学术问题

来源丨《周培源》(画册)

1936年,周培源利用学术休假的机会,来到美国普林斯顿高等研究院,加入了爱因斯坦主持的广义相对论讨论班。

在研讨班上,他聆听爱因斯坦的教导,并常常就一些理论问题向爱因斯坦求教。每次,爱因斯坦都热情地同他讨论,解答他所提出的问题,这些思想碰撞的火花,深刻影响了他日后对相对论的深入研究。

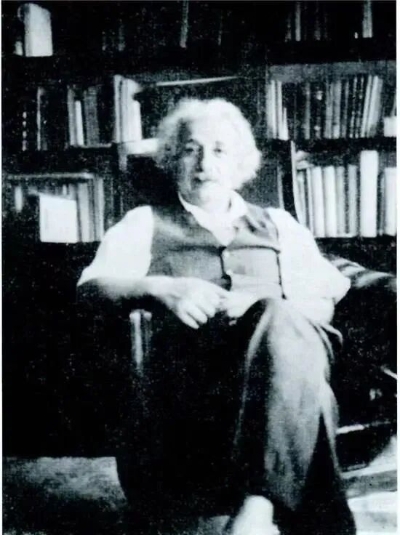

一年的访学生涯,使周培源和爱因斯坦变得熟络,两人结下了深厚友谊。1937年,在回国前夕,周培源特意来到爱因斯坦的书房辞行,并亲手为他拍下了一张珍贵的照片。

照片中,爱因斯坦坐在转椅上,将左脚搭在右腿上,双眼凝视着前方,这也是一张中国科学家为爱因斯坦拍摄的珍贵照片。

后来,当女儿好奇地询问为何没有与爱因斯坦合影时,周培源谦虚地说:“他是爱因斯坦,那么伟大,我怎么能站到他身边去呢?”

周培源拍摄的爱因斯坦照片

来源 | 中国网

湍流模式理论的开拓者

这次美国访学结束后,周培源回到清华园,后又流离转徙西南联大,在极其艰苦的条件下,开始了流体力学中湍流理论的研究。

1943年,周培源再次赴美国访学,在母校加州理工学院做访问教授,继续深入研究湍流理论。不久,美国移民局找到了他,希望他加入美国国籍,但他断然拒绝了美国的邀请。他说:“科学没有国界,可科学家是有祖国的。”更何况,他的祖国正处在危难之中。

此后,周培源越发努力,全身心投入到了湍流理论的研究中。他在美国的《应用数学》杂志上发表了论文《关于速度关联和湍流脉动方程的解》,提出了湍流运动的两种解释,再次引起世界轰动,他也因此被国际物理学界公认为湍流模式理论的开拓者。

周培源关于湍流理论的学术论文

来源丨《周培源》(画册)

推动科协事业的领导者

从1963年中国科学技术协会第二次全国代表大会起,物理学家周培源当选为中国科协副主席。从此,他便将推动科技工作者团结协作、助力学术繁荣作为重要使命,为科协事业发展倾注大量心血。每次率团出访或参加国际学术会议归来,他总会第一时间到科协办公室,结合亲身经历向工作人员介绍国际科技发展前沿动态,勉励大家“要以国际视野做科普、兴学术,为国家科技进步攒力量”。

中国科普研究所首任所长章道义曾回忆:“周老(周培源)的态度和关怀,不仅给我们送来了温暖,还使我们在困难时期明确了工作方向,增强了信心和力量。”

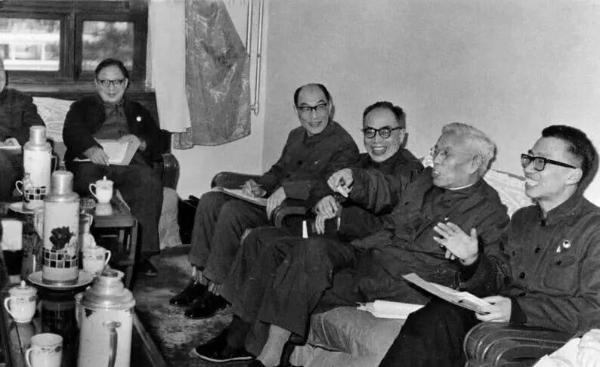

文革期间,科协及所属学会工作陷入停滞,周培源与钱学森、钱三强等科学家一道,多次向中央建言,共商恢复科协和学会工作的大计。1978年3月,在全国科学大会上,周培源代表中国科协作《发展科学技术,为社会主义现代化建设服务》发言。1980年3月,中国科协第三次全国代表大会在北京召开,周培源正式当选为中国科协主席。在他的领导下,中国科协逐步恢复并健全了各级组织,规范了学会管理,使学术交流走向常态化,为日后中国科技事业的腾飞奠定了坚实的组织基础。

全国科学大会分组座谈中,周培源(右二)正在发言

来源丨《周培源》(画册)

1992年8月,在周培源90周岁诞辰之际,300多位海内外学子、同事、友人以及北京大学共同发起召开了“国际流体力学和理论物理科学讨论会”,北大师生的贺词正是这位科学巨匠一生的真实写照——

“献身科学、教育英才;功在国家,造福将来;寿齐嵩岱,德被春荄;祝嘏欢呼,漪欤盛哉。”

科学家说:

周培源说:“学校是一个搞学问的场所,而学术活动的特色乃是它的独创和革新,它的追求真理的大无畏精神和尊重实际的科学态度。”

周培源说:“一个新的科学理论必须同时满足三个条件:一要能说明旧理论能说明的现象;二要能解释旧的科学理论所不能解释的现象;三要能预见到新的科学现象并能用实验证明它。”

审核专家:周广刚 中国石油大学(北京)理学院副教授

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>