曾德超:阡陌舞者 以田野为舞台

“再苦,我们也要坚持,如果你想要为我们这个民族做一点事情的话。”——曾德超

一百年前的今天,“武城世族、鲁国家风”的琼山曾氏又迎来了一个新的生命。作为孔门四大弟子之一曾参的后代,尊师重教的名门家风让这个孩子自小形成了强烈学习热情,他就是曾德超。

走出天涯海角 战乱不懈求学

1919年1月4日,曾德超出生于海南的一户贫穷的农家。尽管家境不丰,但父亲曾令隆将除了自己开销外的全部收入,都用于支持曾德超的学业。因此,曾德超有机会走出海南到教育资源相对丰富的广州就读。

在广雅中学读高中时,曾德超深受广雅务实精神的影响,将数理知识作为学习的重点内容。正如广雅的校歌所唱:

“扶摇直上,学成致用,许身祖国气如虹!”

对于想要报考的专业,曾德超有着自己单纯而又坚定的想法——尽管家境所限,却始终没有动摇报考工科类大学的理想。

1938年夏,曾德超如愿考取了国立中央大学,依靠学校发放的贷学金攻读机械工程系。

由于战乱,车旅不便,曾德超只能徒步前往重庆,时而睡在车下,运气好时才能搭段便车,辗转一月有余才到了中央大学。

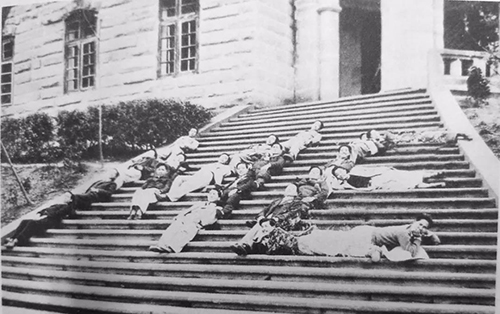

国立中央大学时期曾德超与同学们在校园摆出ME的造型(“ME”是机械工程英文单词的简称,“E” 左下角为曾德超)

这些困难没有成为曾德超的绊脚石,反而更加坚定了他的信念。对比战乱贫弱的祖国,亲眼目睹日寇的凶蛮、英美的富强,曾德超深感中国必须拥有一批造诣深邃、技术精湛的科学技术专家。

他想成为“学有专长的专门家”,“于国家、社会和家庭、个人都有好处”。

实现幼时梦想 西学不忘故乡

“想要留洋”是初中就读于广州教会学校——培正中学时就埋在曾德超心底的一份愿望。

1942年夏,曾德超从国立中央大学毕业,先后在第50兵工厂、重庆中央工业试验所实验机械厂等地工作。直到1944年,他终于等到了一次能够圆留洋求学夙愿的绝佳机会。

曾德超拿出背水一战的决心,在万里挑一的竞争中考取了美国万国农具公司资助的明尼苏达大学研究生院农业工程系的全额奖学金项目。

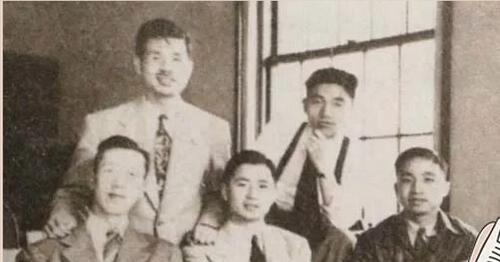

曾德超(后排左一)与同学在明尼苏达大学时的合影

在美国的学习,使得曾德超发现了中美农业的巨大差异——幼时,奶奶在天色微亮就会带他喂家里的两头小猪;而此时的美国一个人就能通过自动喂料桶管理500头猪。

但相比于学习美国的先进经验,曾德超更注重的是与中国实际相结合,所以当他的8个同学联名表达中国应学习美国大农场农业的主张时,他却注意到中国山地多平原少不适合机械化大农场的现状。他认为中国的农业应走乡村经济道路:

“到乡下去,在当地造些农具供应当地老乡”。

投身科技救国 陌上田间耕耘

1948年回到祖国的曾德超放弃了中国农业机械公司提供的上海制造厂总工程师室工作的机会,选择到湖南邵阳农村,坚守在田间地头和老乡交流,了解农民在生产实践中的困境。曾德超参与制造的农业机械产品,切实提高了生产效率,进而增加了农民的收入。

1952年曾德超(右一)在进行实验

为解决20世纪80年代我国农业的缺水问题,曾德超创办了土壤—机器—植物关系实验室,带领学生发表30篇论文来探索土壤调控和平衡。

与传统的“多浇水”不同,他主张调亏灌溉,有目的地让植物缺水,使其将光合作用的产物向不同组织器官重新分配,以提高产量,既节省了灌溉成本也提升了水分利用效率。

彼时,出国机会少,经费也紧张,曾德超尽可能在出差时住朋友家,辗转他处时让朋友接。就这样“蹭饭、蹭住、蹭车”,他为实验室购进了国外先进仪器,为单位添置了最新的设备,更参观了多所大学,带回了教育教学改革的宝贵经验。

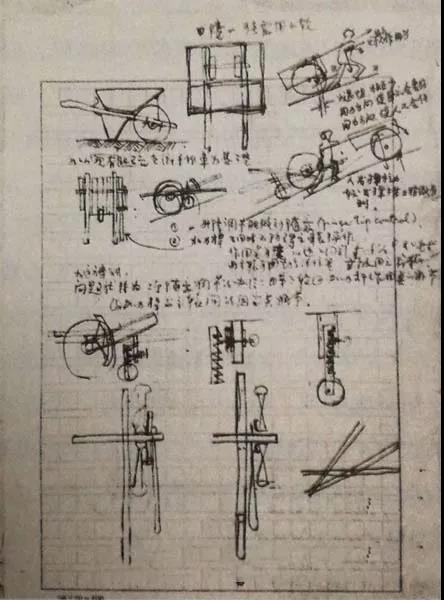

曾德超的设计手稿

传道授业解惑 桃李满园芬芳

在北京机械化农业学院(中国农业大学前身之一)筹建工作中,曾德超担任唯一的农业机械化系主任,亲自编写教材参与教学、创办《农业机械学报》并任首任主编、利用自身丰富经验积极推动中国农机界对外交流。学院成立之初,曾德超经常奋战到下半夜,他将自己的全部身心都投入到教书育人的事业当中。

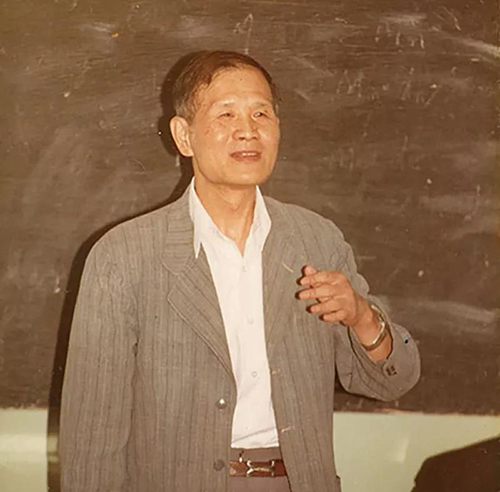

1989年,曾德超在讲课

在教学上他素来主张创新、也喜欢亲力亲为,为了让学生们观察高速犁的作业状态,近70岁的曾德超竟亲自踩在高速犁的犁架上,连拖拉机驾驶员都惊叹:“这老爷子干起工作来,连命都不要了!”

1995年在田间指导留学生实践

2012年6月23日,曾德超老先生于北京逝世。服务农业、改变农村、造福农民,他的一生一直向前,从未停止,这种孜孜不倦的奋斗精神,也正如伴随他科学生涯的犁铧一般,永远处在作业的最前端,开沟破土,耕耘不息。

一百年前的名门新生

一百年后的世人怀念

他用生命见证着

我国农业机械化的崛起

他把全部的心血和热忱

奉献给祖国的农业兴旺