蔡启瑞:一生最爱实验室

他用百岁传奇完美演绎了“自强不息,止于至善”的大师品格,他是我国申请“院士退休”的第一人,他是我国催化科学研究与配位催化理论的开拓者之一——蔡启瑞,我国著名物理化学家、中科院院士。

少时坎坷 历经波折

1913年,蔡启瑞生于福建同安县的一个华侨店员家庭,襁褓时丧父,由文盲的守寡母亲艰辛抚育长大。

彼时社会动荡、家境不丰,蔡启瑞的求学之路充满坎坷,他比同龄人更早地面临着求学与生活的抉择。原本母亲对蔡启瑞的读书没有多高要求,能识字记账便是,但蔡启瑞的灵性给师长留下了深刻的印象,在小学老师的力劝下,母亲咬牙作了决定,才令蔡启瑞有了晋升中学的机会。

1926年2月,蔡启瑞以中华中学第一学期全班第一名的优异成绩被推荐进入爱国华侨陈嘉庚先生创办的集美中学。这里优质的学习环境、先进的教育理念,为蔡启瑞日后的学习打下了良好基础。

多年以后,蔡启瑞怀念起在集美学校求学的日子说到:他的一生,第一要感谢党,第二要感谢陈嘉庚先生,能够让他不交学费上中学。

那时集美中学校风很好,同学们在学习上都很勤奋,力争上游;在生活上大家互相关怀,情同手足……回顾我12岁起幸得进入集美中学就学三年半,找到了学习主攻方向,这是我一生最幸运、最重要的转折。”

蔡启瑞考进厦门大学预科化学组学习了两年后,顺利升入厦门大学化学系本科学习。不幸的是,他因肋膜炎、气管出血而休学,回老家养病。

休学的两年里,蔡启瑞并未放下手中的书,除了养病和复习功课外,他还到小学担任代课的数理教员、去书院里发起象棋比赛。

1933年9月,蔡启瑞成功复学;1937年成为厦门大学第12届毕业生,并留校任教。

蔡启瑞厦门大学理学士毕业

报国重义 自强不息

毕业后的第十年,蔡启瑞被选派到美国俄亥俄州立大学深造,并于三年后的1950年获该校博士学位。当年4月,正值母校厦门大学29周年校庆之际,他从大洋彼岸发回电报:

祖国大地皆春,我怀念你啊,祖国!”

然而,对祖国、对母校满怀深情的他回国之路并不顺利。博士毕业后,蔡启瑞坚持年年递交离境申请,但直到1956年,我国与美国政府关于留学生回国问题谈判取得进展后,他才获准回国。回归祖国的怀抱后,蔡启瑞在母校厦门大学担任结构化学的教学和科研工作。

1957年,蔡启瑞发表了《近代接触催化理论的介绍》一文,引入多相催化理论的国际进展,并首次招收一名催化研究方向的研究生。翌年七月,厦门大学创建了以蔡启瑞为领军者的中国高校第一个催化教研室,并迅速发展成为该学科教学、研究和骨干人才培养的最重要基地。

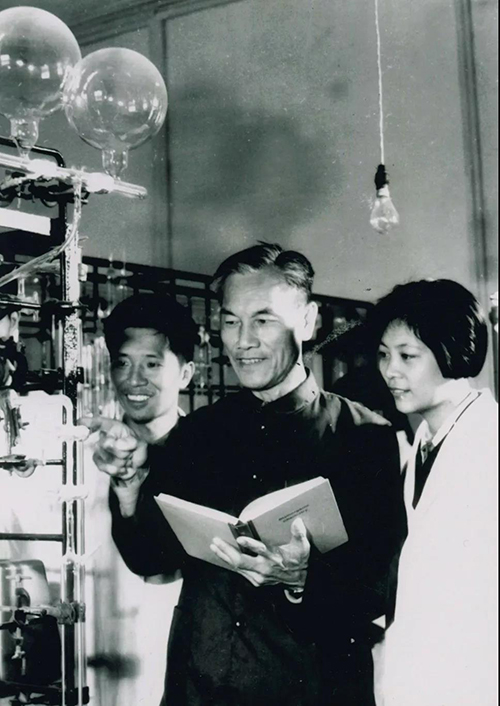

蔡启瑞在实验室

上世纪六十年代,上海化工研究院发明了乙炔三聚成苯的负载型氧化铬催化剂,但因寿命太短难以实现工业化。蔡启瑞认为可试用周期表上与铬邻近的铌氧化物作催化剂,结果表明,氧化铌催化剂活性非常平稳,选择性和产品纯度很高,世界第一号的乙炔三聚成超纯苯的负载型氧化铌催化剂自主创新研发成功。

在催化基础研究生涯中,蔡启瑞将均相催化、多相催化和金属酶催化作用有机关联起来,奠定了在分子水平上研究催化作用机理的理论基础;提出偶极—离子电荷相互作用是离子型助催剂的作用本质等新见解,为百年来仍存争议的氨合成机理提供了合理解答;运用原位化学捕获、同位素示踪、模型反应、原位互补分子光谱和原子簇结构模型量子化学计算,发展了分子催化研究方法。

蔡启瑞领军催化基础和催化应用研究五十余载,连续三次获国家自然科学奖三等奖;1980年当选为中国科学院化学学部委员;1999年获“何梁何利基金科学与技术进步奖”。

百岁人品 一代楷模

蔡启瑞一生平和朴实、谦逊礼让,始终以陈嘉庚先生等前辈为楷模,主动自降职级、自降奖级、先后三次谦让职称,拒领加薪、自辞领导职务。1990年9月1日,蔡启瑞正式办理退休手续,成为“院士退休”的第一人。

蔡启瑞提倡“锐意创新、细心求是”、跨学科大协作团队精神,教导学生要“大胆假设,小心求证”,让学生自由发挥创造性。他多次捐助灾区、匿名赞助贫困学生,把关爱呵护无私地奉献给学生,他曾对学生和同事说:

我恨不得把全部知识都传授给你们。”

蔡启瑞少时得过重病,后来又在1980年代初因三次病危切除了四分之三的胃和脾,2000年、2006年、2011年又三次不慎摔倒,断掉的髋骨栓了螺栓。

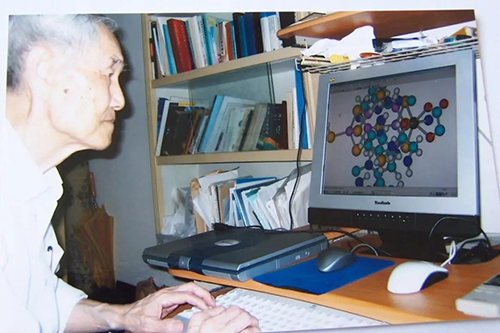

可即便如此,耄耋之年的他还时常拄着拐杖到化学楼三楼催化实验室,关心和指导研究进展。80岁学习计算机的他,能画出连年轻人也自叹不如的精致模型结构图和反应机理图。

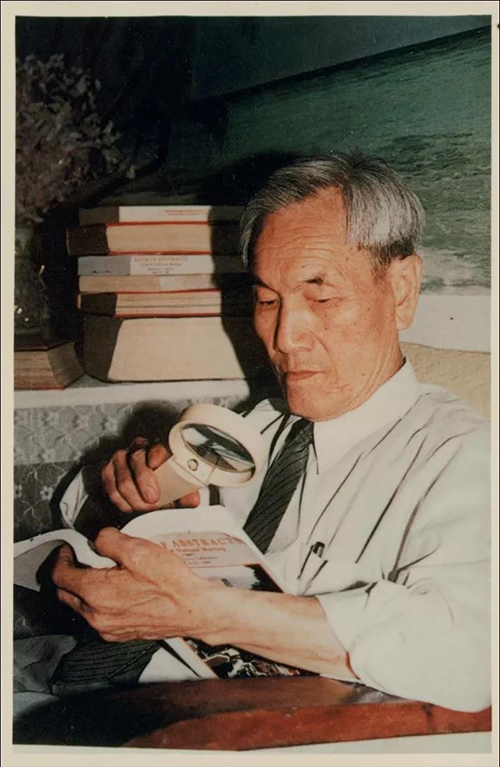

2003年,蔡启瑞先生在书房中

2010年,为了总结和确切表达他的学术思想以为后人所用,年届97岁高龄的蔡启瑞常常半夜起来在电脑前打字到午夜,提供了近三万字的电子版参考资料。蔡启瑞说,希望通过这份资料,对他的科学研究工作做一个总结,成功的、失败的、未完成的,都给后来人一个交代。

当百岁高寿的蔡启瑞住院卧床不起时,但仍心系未竟的科学研究事业,他遗憾地说:

我还有很多事要做,可是现在身体不允许了。”

学如行云流水、德比松劲柏青”,为了祖国,他坚持回国、毅然转行;为了学科,他从奠基人到领导者,呕心沥血、携手攀登。蔡启瑞用他的一生完美演绎了“自强不息,止于至善”的大师品格。虽然他老人家已经离我们而去,但耳边犹闻他曾说:

其实,我这一生最爱的只是一间实验室。”