蔡启瑞:“院士退休”第一人

原标题:“院士退休”第一人,三次荣获国家自然科学奖

1950年4月6日,厦门大学29周年校庆之际,收到了一封来自美国俄亥俄州立大学的电报:“祖国大地皆春,我怀念您啊,祖国!”只言片语中尽是对祖国的深情。

这份电报的发件人是著名物理化学家,中科院院士蔡启瑞。学成归国,报效祖国,这个信念一直长存于蔡启瑞的心中。朝鲜战争爆发后,美国政府发布的禁止攻读理工科的中国留学生返回中国的禁令,让他的归国之路并不平坦。之后6年的时间,他日日期盼早日回国,年年递交离境申请,直到获批。

躺在床上就可以推算出微分方程

1913年,蔡启瑞生于福建同安。襁褓之时,父亲不幸去世,母亲含辛茹苦做裁缝工抚育他长大。一开始,母亲对蔡启瑞读书没有多高要求,能识字记账便是,但蔡启瑞的聪明勤奋给老师们留下了深刻印象,在小学老师的力劝下,母亲最终同意他继续读书。

蔡启瑞的求学之路充满曲折和艰辛。战乱中,他先后辗转三所小学、两所中学,后因高一时年级停办,考入厦门大学预科化学组。两年后他又升入厦门大学化学系本科,刚入学却因肋膜炎休学两年,直到1933年,才重新回到厦大继续学业。

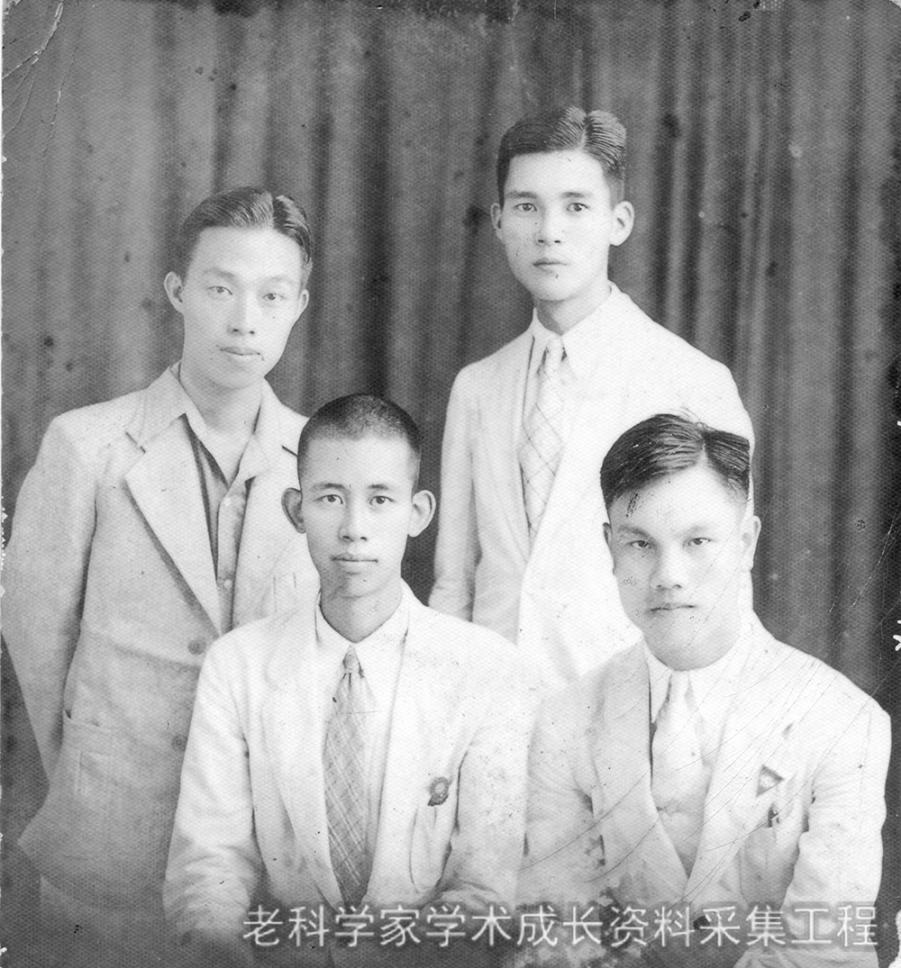

高中时期的蔡启瑞 来源见水印

一路坎坷走来,让蔡启瑞深感学习机会来之不易,因此他加倍努力把失去的时间“抢”回来,成绩也始终名列前茅,并多次获得奖学金。

蔡启瑞天资聪颖,躺在床上便可以将微分方程准确地算出来。他的记忆力也十分惊人,能与三人同时对弈,一盘明棋、两盘默棋,最终还能取胜。

在《厦大通讯》的“校友生活代述”栏目中,曾有人这样描述他:“读书思超书外,开卷旋毕,回头细说,如数家珍,凡所涉猎,靡不神会”“下棋‘过桥’,兴至忘餐,时或盲目而弈,明眼不能对”。

蔡启瑞(前排右)与大学同学陈泗传(前排左)等合影

1937年7月,蔡启瑞以优异的成绩从厦门大学化学系毕业,并留校任教。

三次获得国家自然科学奖

1947年,蔡启瑞作为当时中国政府选派赴美留学的20名学子之一,被厦门大学选派到美国俄亥俄州立大学深造。3年后,他顺利拿到化学系博士学位,又经过6年的坚持和等待,终于冲破阻碍回到祖国。

1956年,蔡启瑞从美国归来留影

归国后的蔡启瑞继续在厦门大学任教,教学的同时,他还致力于离子晶体极化现象等系统理论的科学研究并取得了一定的成就。

上世纪60年代,松辽平原发现特大油田的消息传来,蔡启瑞敏锐地意识到,石油开采只是第一步,后续炼油和石油化工的生产才是重中之重,而这一过程离不开催化剂。

当时我国的催化科学领域十分薄弱,为了补上这个短板,44岁的蔡启瑞决定转向催化学科的建设与研究。从此,蔡启瑞在这一领域披荆斩棘,大放异彩,并三次荣获国家自然科学奖。

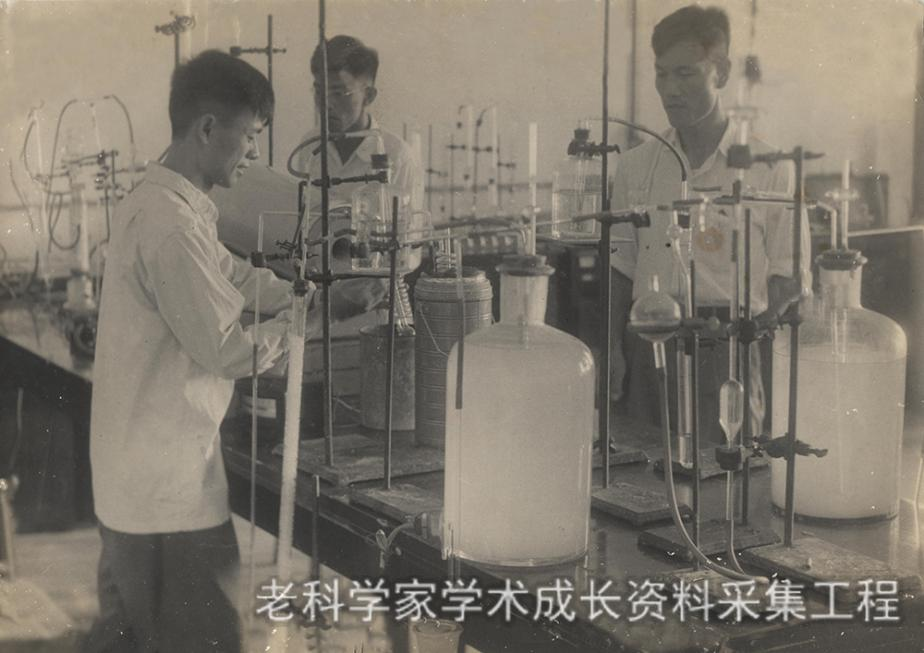

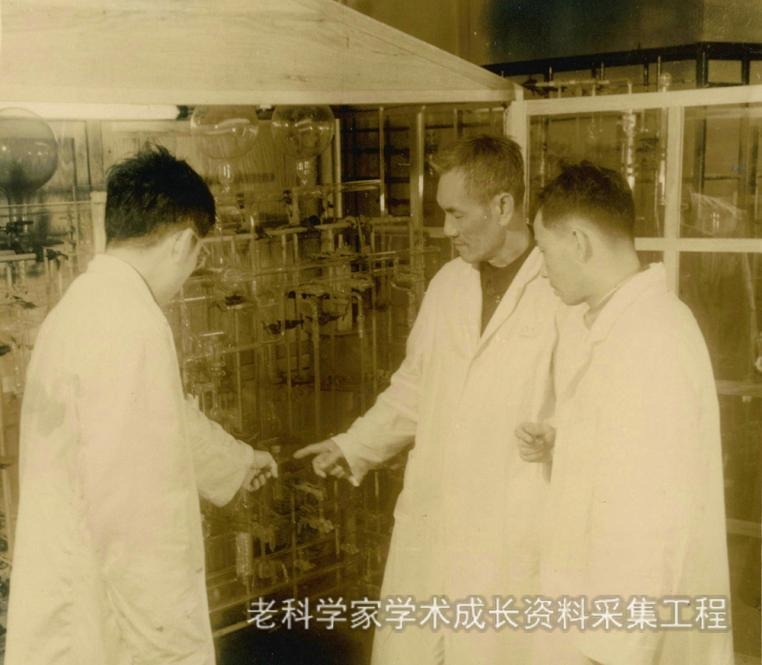

20世纪50年代,蔡启瑞(右)在指导学生进行催化实验

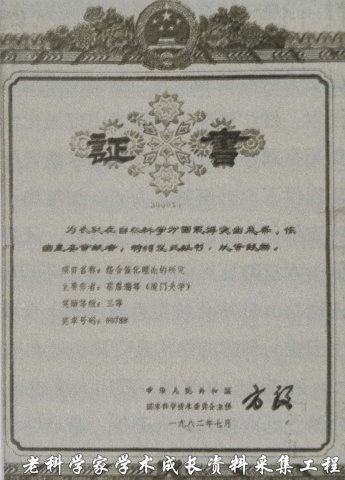

1964年,蔡启瑞提出络合活化催化作用的理论概念,系统阐述了过渡金属化合物催化剂对不饱和有机物以及一氧化碳的络合活化催化作用,总结出络合催化可能产生的四种效应,这一理念丰富和发展了络合催化的理论体系,在国内外产生了重大影响。1982年,“络合催化理论的研究”获全国自然科学奖三等奖。

“络合催化理论的研究”获1982年全国自然科学奖三等奖

化学模拟生物固氮酶的研究是蔡启瑞攀登科学高峰的另一个重要里程碑。1976年,蔡启瑞在《中国科学》第4期上,发表了《固氮酶的活性中心模型和催化作用机理》一文。从催化化学角度提出了固氮酶活性中心模型和电子传递机理的设想,并辅以详细的图形。论文发表后,引起广泛关注,被国内外科学家称为“东方模型”。这一成果再次获得1987年全国自然科学奖三等奖。

20世纪70年代末,蔡启瑞(中间)在固氮酶化合物合成实验室指导实验

上世纪90年代,70多岁的蔡启瑞再启新程,带领团队综合运用化学捕获、同位素法等知识和技能,完成了合成气制乙醇催化机理的研究,被评价为中国碳一化学最重要的进展之一。1995年,《合成气制乙醇催化作用机理的研究》荣获国家自然科学奖三等奖。其实,这一成果原本是推荐申请二等奖的,但蔡启瑞觉得工作尚有美中不足之处,就主动改为申报三等奖。

自降职级第一人

在外人眼中,“教授”“院士”仿佛高不可攀,但在蔡启瑞看来,这些都只是一种称号。他谦逊低调,把“集体”两个字看得很重,经常教诲学生“工作成绩只能讲八分”。他多次主动自降职级、自降奖级、拒领加薪、捐出奖金、自辞领导职务。在厦大,至今还流传着他三次谦让职称的故事。

1956年,蔡启瑞刚回国任教时,因短短几个月里就做出了不少成绩,厦大将其评为二级教授。蔡启瑞知道后,立即找到化学系领导,要求降级,他说一些老师资历比我高,有的还是我的老师,他们才三级,我怎么能评二级呢?他因此也成为厦大有史以来第一位自请降级的人。

上世纪70年代,蔡启瑞已在催化领域硕果累累。1978年,厦门大学根据他的教学、科研水平,评定他为一级教授。但他再次拒绝,并坚决拒收补发给他的工资。两年后,蔡启瑞又一次获评为一级教授,但他坚持推辞不肯接受补发的工资,最后,他把钱上交给系里作为了公益金。

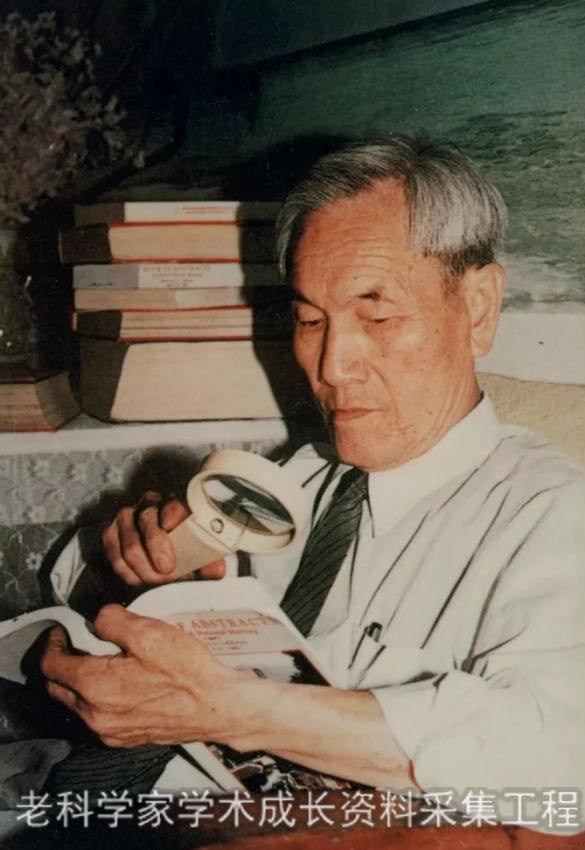

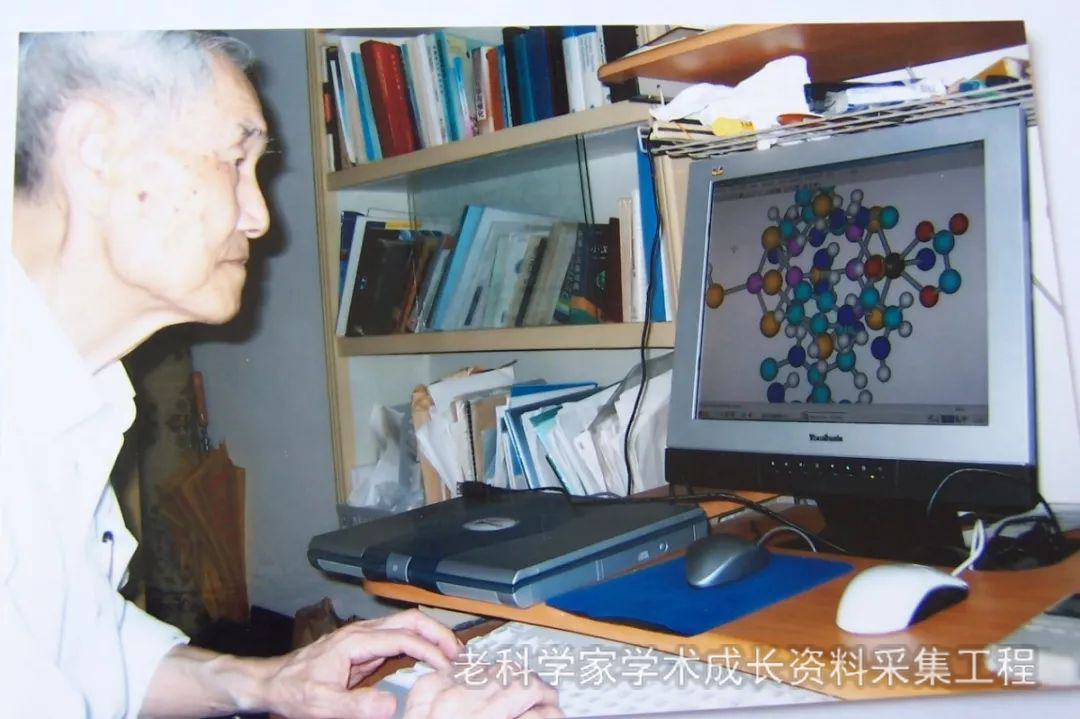

1990年,78岁的蔡启瑞提出“退休”降薪,成为“院士退休”第一人。办理好退休手续后,他仍然每天一大早就来到实验室。80多岁时,他认识到计算机对于学术研究、信息沟通、论文写作的重要作用,于是下决心自学电脑。此后,他每一次作学术报告,每一次撰写文章,都是亲自用电脑敲入的。他用电脑绘制的化学模型结构图和反应机理图,其精致程度连年轻人都自叹不如。

蔡启瑞晚年学电脑绘制化学结构图

90岁高龄时,他依然闲不住,经常来到学校和同事、学生们讨论有关科研的进展,钻研难度堪比“哥德巴赫猜想”的化学模拟生物固氮课题,直到健康情况无法再令他坚持下去。

2016年,蔡启瑞与世长辞,享年102岁。躺在病床上时,他遗憾地说:“我的手不灵了,今后不能打电脑了,我还有很多事要做,可是,现在身体不允许了。”

为了祖国,他坚决回国、毅然转行;为了学科,他呕心沥血、携手攀登。蔡启瑞用他的一生完美演绎了“自强不息,止于至善”的大师品格!

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考资料:

[1]廖代伟,郭启宗等.探赜索隐 止于至善:蔡启瑞传[M].中国科学技术出版社 上海交通大学出版社,2015.

[2]白蓝.树催化伟业 育天下英才──记中科院院士厦门大学蔡启瑞教授[J].厦门科技,1996(06):5-6.

[3]张晶晶. 一生只爱实验室[N]. 中国科学报,2013-12-27(005).DOI:10.28514/n.cnki.nkxsb.2013.000149.

[4]廖代伟,郭启宗,蔡俊修,黄桂玉. 蔡启瑞:探赜索隐 止于至善[N]. 中国科学报,2014-09-05(010).DOI:10.28514/n.cnki.nkxsb.2014.001745.

[5]芦珊.化学泰斗的传奇谢幕[J].中国科技奖励,2016(11):77-78.

[6]郭科. 用美军战俘换回来的化学泰斗[N]. 科技日报,2016-11-07(005).