动力学研究界的泰斗——陈予恕

原标题:这件事,他想一直坚持到生命的最后一刻

如今,在天津大学的校园里,你仍然可以看到一位精神矍铄的老者身影。创新课、教科研,他这一生为学为人,他站在讲台的样子,就是榜样。他就是我国工程非线性振动专家、工程院院士、工程非线性动力学的主要创始人之一——陈予恕。

陈予恕院士在从教60周年报告会上作学术报告

从1956年留任天大助教算起,至今的六十多年的岁月中,他坚持科研,不仅是因为工作,更是年少时立下的报国志向。

1931年,陈予恕出生在一个贫苦家庭,恰逢局势动荡,他的求学之路一波三折。因为日军侵华以及土匪作乱等原因,甚至一度中断,所幸,他一直坚持学习,最终以优异成绩高中毕业。

回忆高中以前的生活,陈予恕只是说:“每一步都走得很踏实,一直没有放弃努力。”

1950年,陈予恕即将高考,19岁的他已有自己的主意。在济南参加完山东大学考试后,他向父亲的朋友借钱,一个人到北京参加清华、北大、南开三校的联合招考。

当时,在党和国家的关怀下,上大学不仅不需要出学费,国家还管学生吃饭,陈予恕得以走进南开校园。两年后,全国高等学校院系调整他从南开机械系调整到天津大学学习。

陈予恕考取大学时的证件照

也许是年少时的他经历了太多求学的艰难,2011年3月,陈予恕捐出40万元积蓄,设立了非线性动力学领域第一个个人奖学金——陈予恕奖学金。只为鼓励更多的优秀青年学子投身非线性振动与非线性动力学学科研究中来。

提到捐款,陈予恕朴实地说:“我只是在做件好事,我贡献微薄,今后我要为学科发展、人才培养、建设创新型国家继续努力。”

陈予恕为学生颁发奖学金时合影,后排左三为陈予恕

[cms4j:nextpage]

建国后的那几年,陈予恕深感新中国“一穷二白”很落后的现实,他暗暗立下志向,一定要努力学习,实现国家的工业化。

1958年,国家因为人才紧缺决定派遣留学生赴原苏联学习,陈予恕考取了赴苏公费留学生,在离家万里的苏联开始了旋转机械的振动研究。

陈予恕留苏期间在莫斯科由导师吉米拜戈拍摄

当时,振动学科正由线性振动向非线性振动方向发展,同时,工程应用中出现的众多现有线性理论无法解决的疑难问题。非线性振动这门新兴学科作为“最难啃的骨头”,陈予恕毅然选择了它。

对于选择学非线性振动的陈予恕来说,仅仅是因为“我们国家很需要这样的人才,而我是我们国家的一份子,我要做对我们国家有意义的事情。”这一想法,为此奉献了自己的一生。

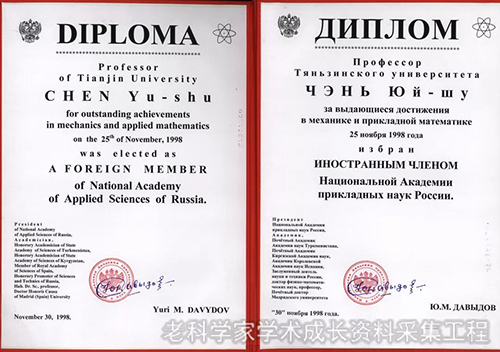

俄罗斯应用科学院外籍院士证

[cms4j:nextpage]

四年过去,陈予恕从苏联带回了非线性振动学科,也带回了副博士学位,他的毕业论文发表在当年的《力学学报》,是我国非线性振动领域的第一篇论文。

他深知没有新中国就没有他取得的成就,作为工程非线性振动专家,陈予恕做科研的态度始终是要做对国家有用的研究,理论要能指导实践。

20 世纪70年代末,我国自行设计投产了300万吨洗煤厂,其中双层30平方米的非线性共振筛是其关键设备,该设备的设计使用寿命为10-12个月,而实际只达到了1-2个月。机械部和煤炭部共同提出了其使用寿命攻关课题。

陈予恕主持进行该项目的攻关,历经3年的探索研究,他提出了新的解决双质量非线性共振筛振动理论分析的处理方法,使得该共振筛寿命延长了8-10倍,每年单机多洗煤46.5万吨。

从解决选矿厂大型共振筛的异常振动难题,到主持开展大型旋转机械非线性动力学问题研究,为治理大型火电机组的重大振动故障提供科学依据和对策,再到近年来开展的航空发动机的振动问题研究,他的目光一直紧盯国家的重大战略需求。

全国非线性振动及非线性动力学发展研讨会全体合影,前排左一:陈树辉教授、左二:徐健学教授、左三:唐云教授、左四:胡海岩院士、左五:黄琳院士、左七:陈予恕院士、左八:朱位秋院士、左九:陆启韶教授、左十:李继彬教授、左十一:刘曾荣教授。

他的视角永远都是前瞻性的。

年近60岁,陈予恕又开始学习当时非线性动力学的新兴理论“分岔和奇异性理论”。在追求科学事业的道路上,他从未受到年龄的困扰。

他的这种不断创新、积极进取的精神也激励着他的学生,如今已是“国家杰出青年科学基金”获得者、“973”首席科学家的杨绍普1983年师从陈予恕,他说:“一想到自己的导师在这个年龄还在学习新东西,自己也不能懈怠。”

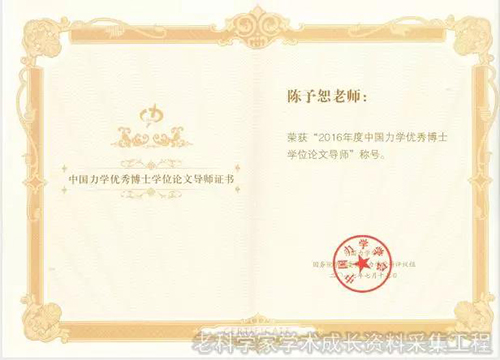

2016年度中国力学学会优秀博士学位论文导师证书

当时,陈予恕为吃透这个在数学领域都难啃的理论,他带着学生前后用了一年的时间踏踏实实去研读和学习,并据此开辟了力学研究的新方向,并提出了“C-L方法”,解决了国际非线性振动界长期存在的难题。

陈予恕在秦皇岛举办讲习班时和参会人员合影,中间为陈予恕

[cms4j:nextpage]

基于此,陈予恕及团队针对大型旋转机械的典型振动故障,提出了五项重大故障治理技术,解决了天津等七省市11个发电厂、20多台机组久治不愈的振动故障问题,解决了国内最大30平方米共振筛的寿命问题,承担了航空发动机“973”课题和两机专项任务。

他说,如果没有国家和党的培养,就没有他今天的成就。他胸怀一颗报恩之心,数十年如一日,全身心投入于教学与科学研究工作。

陈予恕院士每天上下班骑行自行车照,右一为陈予恕

2005年,陈予恕当选为中国工程院院士。在旁人看来,已经达到学术顶峰、功成名就的他可以歇歇了,但事实上,陈予恕在当了院士以后反而更加努力了,他唯一的想法就是“多做些事情”。

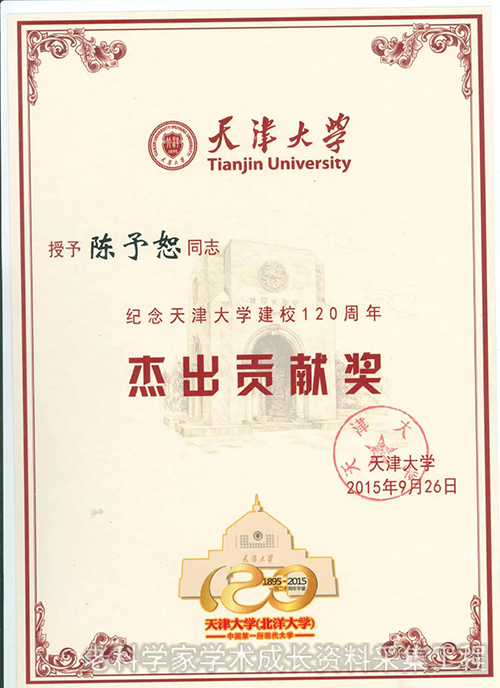

2015年纪念天津大学建校120周年杰出贡献奖证书

已是耄耋之年的他,仍然坚持在科研、教学与社会活动的第一线,亲自指导着十几个博士和硕士生。2016年,陈予恕站上了央视品牌栏目“寻找最美教师”颁奖典礼的领奖台,荣获最美教师称号。

陈予恕在博士论文答辩会上发言时留影

“我有报恩的思想,我总是觉得自己对这个国家,对这个党,做的事情太少了。”他说:“现在,适逢学科发展的大好时机,我将继续努力,一直到我生命最后一刻。”