1937年7月,抗日战争全面爆发,浙江大学师生经过四次大搬迁,足迹遍及七省,行程2600余公里,于1940年1月抵达黔北,在遵义、湄潭、永兴办学,直至1946年5月抗战胜利迂返杭州。师生返杭需要一些时间,仪器设备都在运输中,铁路不畅,很多物资只能水运。所以,要等人员物资运回,教学秩序相对稳定后,才能开学。因此,1946年考入浙大的陈宜张这批新生,入学时间一直延滞到年底。

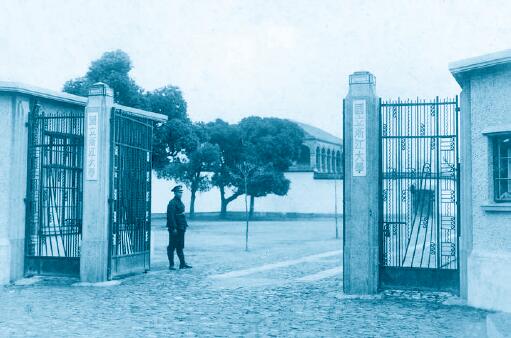

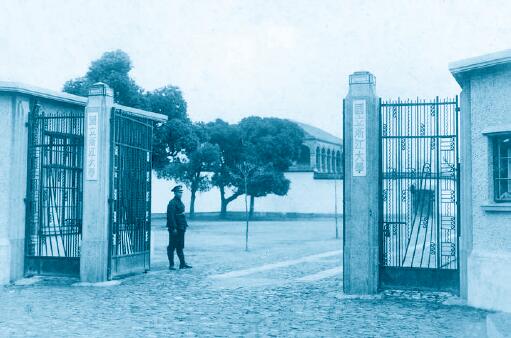

国立浙江大学校门

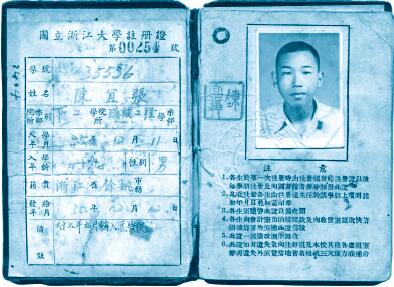

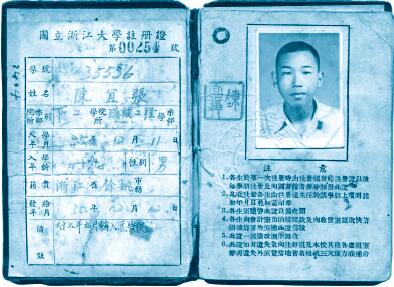

浙江大学入学注册证

新生报到的12月16日当天,杭州漫天飞雪。陈宜张和邵淇泉、吴季兰三人,由上海乘火车赴杭。当时火车走得很慢,车厢十分拥挤,连车厢厕所也塞进旅客。到杭州后,他们在城站雇了人力车将行李运到浙大时,行李包上和他们的头发上飘满了雪花。

在陈宜张三叔陈叔陶的浙大同学,时任浙大数学系讲师楼仁泰的指导下,三人安排了宿舍,办好了新生入学手续。陈宜张学生证的学号是35536,这5个数字陪伴他在浙大度过了不平凡的5年学习生活。

由周巷小镇进入大城市的杭州,踏进向往已久的国立高等学府的校门,看到和听到的事情,陈宜张都感到十分新鲜。

陈宜张的宿舍是在工学院的大礼堂内,用木板分隔而成的小房间,每室放4张上下铺床,可住8个人。新生入校可与高年级的同乡同住,或由学校安排其他新生入住。到了二年级,大家就可以找熟悉的人同住,陈宜张住西斋二楼,同住的有邵淇泉和电机系2人,化学系吴季兰和机械系2人共7人,室内的一张空铺让大家放置箱包之类物件。当时学生宿舍有西斋一、二两座楼、义斋、礼斋、智斋、信斋。学校的学生食堂由学生自己管理,每天有二人轮流监厨,负责在清晨到炊事房称米下锅,监督炊事员外出购菜,晚上把剩余食物贮存收藏,监厨的同学,这一天就不能去听课了。

为防止有作弊混入的新生,所以入校后要进行甄别考试,陈宜张记得是在健身房统一考试的,那天特别寒冷,蓝墨水都结冰了。

入学后,新生关心的是能否享受公费。当时,浙大有全公费和半公费两种,根据新生入学考试成绩决定,两种各占30%,其余是自费。陈宜张入学考试,语文70分(录取标准40分)总成绩属优等,他享受全公费,可供每月伙食费开支。

浙大给陈宜张的第一个良好印象,是入学不久的一个雨天,学校的教务长张绍忠(注:张绍忠(1896—1947),浙江嘉兴人,物理学家。曾先后在芝加哥大学和哈佛大学学习,师从诺贝尔奖得主勃利奇曼教授,攻读高压物理。曾任厦门大学物理系教授。1928年,由蔡元培推荐到浙江大学创办物理系,任系主任,兼任文理学院副院长,是浙大物理系的奠基人。1937年在抗战初期任浙大教务长。他严格治校,坚持原则被称为浙大“铁包公”。著有《液体在高压下之电解常数》等书。参见:《名流浙大》,2007年5月,杭州:浙江大学出版社,第84页。),冒雨来宿舍查看新生宿舍情况,他的儒雅学者风度,毫无官员的架子,给大家留下亲切和平易近人的好感。陈宜张后来得知他治校严格,坚持原则,被誉为“铁包公”,心中十分敬佩。

在陈宜张到杭州报到之前,他和姑父在上海杨树浦轮船码头送走了去广州中山大学任历史系教授的父亲和任该校土木系副教授的三叔。他们二人是乘法轮Andre lebom号经香港去广州的。

浙大学生上课的教室分散在全校各处,一年级的课多数是在简易的活动板房内上的,屋顶和四壁都是木板,用铁皮钉在一起。因此,夏天闷热,冬天透凉,这是学校刚刚复员,万事待兴的不得已之临时举措。上课不久,陈宜张发现,如果学生对这门课不感兴趣,可以逃课,不被发现也没有人管,但这不是公开允许的,逃课较多的是“三民主义”课。学校注册课(科)为防止逃课,要求上课时老师点名,但点名也有漏洞,逃课者可托人代为签到应卯。后来注册课将座位固定排列号码,上课时派人在教室查缺人的号码,就算缺课。有时教师因病因事请假,注册课会提前通知不上课,如无通知,学生在教室等候超过10分钟后,教师不来,学生就可散课。有一次,丁绪贤教授上化学课迟到约10分钟,学生散去,丁老师老远看到高喊:我来了!但学生们假装没有听到,拔腿快跑。

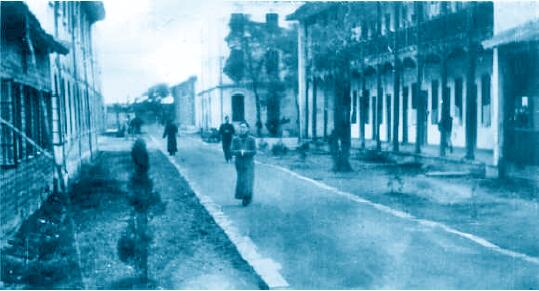

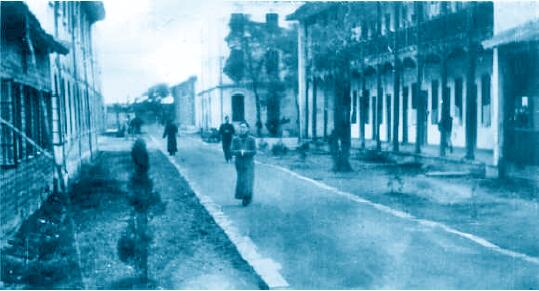

浙大西斋二楼外貌

为方便不同系的学生选读公共课程,注册课将有的外语课排在早上7—8时,让各系学生有共同的时间。陈宜张的一年级德文和有机化学就是清晨7—8时上课的。有时,在晚上也排实验课,因为一周只有6个下午可以做实验,而陈宜张在二年级时选了二年物理、有机化学、分析化学、生物学、比较解剖学等一共七个单元的实验。为此,生物系专门为他安排一位助教周夲湘,在周日晚上,师生二人在阳明馆生物系实验室做实验,陈宜张观察显微镜,对照标本;周夲湘老师指导和讲解,二人倾心交谈,师生感情是很特殊而深刻的。周夲湘是著名的生物学家,后任华东师范大学生物系教授。

转系医学院

1937年7月,抗日战争全面爆发,浙江大学师生经过四次大搬迁,足迹遍及七省,行程2600余公里,于1940年1月抵达黔北,在遵义、湄潭、永兴办学,直至1946年5月抗战胜利迂返杭州。师生返杭需要一些时间,仪器设备都在运输中,铁路不畅,很多物资只能水运。所以,要等人员物资运回,教学秩序相对稳定后,才能开学。因此,1946年考入浙大的陈宜张这批新生,入学时间一直延滞到年底。

国立浙江大学校门

浙江大学入学注册证

新生报到的12月16日当天,杭州漫天飞雪。陈宜张和邵淇泉、吴季兰三人,由上海乘火车赴杭。当时火车走得很慢,车厢十分拥挤,连车厢厕所也塞进旅客。到杭州后,他们在城站雇了人力车将行李运到浙大时,行李包上和他们的头发上飘满了雪花。

在陈宜张三叔陈叔陶的浙大同学,时任浙大数学系讲师楼仁泰的指导下,三人安排了宿舍,办好了新生入学手续。陈宜张学生证的学号是35536,这5个数字陪伴他在浙大度过了不平凡的5年学习生活。

由周巷小镇进入大城市的杭州,踏进向往已久的国立高等学府的校门,看到和听到的事情,陈宜张都感到十分新鲜。

陈宜张的宿舍是在工学院的大礼堂内,用木板分隔而成的小房间,每室放4张上下铺床,可住8个人。新生入校可与高年级的同乡同住,或由学校安排其他新生入住。到了二年级,大家就可以找熟悉的人同住,陈宜张住西斋二楼,同住的有邵淇泉和电机系2人,化学系吴季兰和机械系2人共7人,室内的一张空铺让大家放置箱包之类物件。当时学生宿舍有西斋一、二两座楼、义斋、礼斋、智斋、信斋。学校的学生食堂由学生自己管理,每天有二人轮流监厨,负责在清晨到炊事房称米下锅,监督炊事员外出购菜,晚上把剩余食物贮存收藏,监厨的同学,这一天就不能去听课了。

为防止有作弊混入的新生,所以入校后要进行甄别考试,陈宜张记得是在健身房统一考试的,那天特别寒冷,蓝墨水都结冰了。

入学后,新生关心的是能否享受公费。当时,浙大有全公费和半公费两种,根据新生入学考试成绩决定,两种各占30%,其余是自费。陈宜张入学考试,语文70分(录取标准40分)总成绩属优等,他享受全公费,可供每月伙食费开支。

浙大给陈宜张的第一个良好印象,是入学不久的一个雨天,学校的教务长张绍忠(注:张绍忠(1896—1947),浙江嘉兴人,物理学家。曾先后在芝加哥大学和哈佛大学学习,师从诺贝尔奖得主勃利奇曼教授,攻读高压物理。曾任厦门大学物理系教授。1928年,由蔡元培推荐到浙江大学创办物理系,任系主任,兼任文理学院副院长,是浙大物理系的奠基人。1937年在抗战初期任浙大教务长。他严格治校,坚持原则被称为浙大“铁包公”。著有《液体在高压下之电解常数》等书。参见:《名流浙大》,2007年5月,杭州:浙江大学出版社,第84页。),冒雨来宿舍查看新生宿舍情况,他的儒雅学者风度,毫无官员的架子,给大家留下亲切和平易近人的好感。陈宜张后来得知他治校严格,坚持原则,被誉为“铁包公”,心中十分敬佩。

在陈宜张到杭州报到之前,他和姑父在上海杨树浦轮船码头送走了去广州中山大学任历史系教授的父亲和任该校土木系副教授的三叔。他们二人是乘法轮Andre lebom号经香港去广州的。

浙大学生上课的教室分散在全校各处,一年级的课多数是在简易的活动板房内上的,屋顶和四壁都是木板,用铁皮钉在一起。因此,夏天闷热,冬天透凉,这是学校刚刚复员,万事待兴的不得已之临时举措。上课不久,陈宜张发现,如果学生对这门课不感兴趣,可以逃课,不被发现也没有人管,但这不是公开允许的,逃课较多的是“三民主义”课。学校注册课(科)为防止逃课,要求上课时老师点名,但点名也有漏洞,逃课者可托人代为签到应卯。后来注册课将座位固定排列号码,上课时派人在教室查缺人的号码,就算缺课。有时教师因病因事请假,注册课会提前通知不上课,如无通知,学生在教室等候超过10分钟后,教师不来,学生就可散课。有一次,丁绪贤教授上化学课迟到约10分钟,学生散去,丁老师老远看到高喊:我来了!但学生们假装没有听到,拔腿快跑。

浙大西斋二楼外貌

为方便不同系的学生选读公共课程,注册课将有的外语课排在早上7—8时,让各系学生有共同的时间。陈宜张的一年级德文和有机化学就是清晨7—8时上课的。有时,在晚上也排实验课,因为一周只有6个下午可以做实验,而陈宜张在二年级时选了二年物理、有机化学、分析化学、生物学、比较解剖学等一共七个单元的实验。为此,生物系专门为他安排一位助教周夲湘,在周日晚上,师生二人在阳明馆生物系实验室做实验,陈宜张观察显微镜,对照标本;周夲湘老师指导和讲解,二人倾心交谈,师生感情是很特殊而深刻的。周夲湘是著名的生物学家,后任华东师范大学生物系教授。