郭慕孙:小颗粒迸发大能量

2008年,美国化学工程师学会评选出“化学工程百年开创时代”50位杰出的化工科学家。其中只有一位亚洲面孔,便是我国流态化学科的奠基人、颗粒学的开拓者、在国际化工界享有崇高声誉的化工学家,郭慕孙。

铭记父训 少年立志

1920年6月,郭慕孙出生在湖北汉阳的书香家庭,父亲郭承恩是英国留学归来的工程师,母亲周石南是小学教师。给孩子起名列为“孙”字辈,是因为仰慕孙中山的“三民主义”,希望他们长大后能胸怀大志,成为国家栋梁。

郭慕孙儿童时期自制玩具

父亲对科学的热爱和为人处世的态度,对郭慕孙产生了深远的影响:教他做风筝,培养了他动脑动手的好习惯;带他阅读英文原著,提升了英语水平;好奇心很强的小郭慕孙,还经常到弄堂口的小作坊向工人师傅学习车床技术。

1937年抗日战争爆发后,父亲郭承恩所在工厂被日军侵占,他愤然辞职,与好友在上海开办了中国第一家工业炼气公司,打破了法国企业在华气体工业的垄断地位,当时正在圣约翰大学附属中学读书的郭慕孙对父亲的壮举深感自豪,暗自立志要做像父亲一样的“工程师”,成为像父亲一样对国家和民族有用的人。

1939年,郭慕孙考入上海沪江大学(现上海理工大学)化学系,聪慧如他,在校期间各科成绩始终名列前茅,为后来的科研事业打下坚实基础。大学毕业后,郭慕孙工作了一段时间,便只身前往重庆等待留学机会。1945年,他凭借自己优异的学习成绩和突出的英文水平,如愿以偿获得了美国普林斯顿大学化工系的奖学金。

西学圆梦 报国东方

在普林斯顿大学期间,郭慕孙几乎将所有的时间都花在实验上,随身揣着辞典和尺子,遇到不懂的单词就查一查,看见实验数据就量一量。终于在1946年10月完成硕士学位论文《固体颗粒的流态化》,并于1948年发表在美国《化工进展》杂志上。

郭慕孙与导师首次观测到液固和气固流态化的差异,提出了“散式”和“聚式”流态化的概念,建立了颗粒与流体相互作用的流动参数统一关联式,丰富了流态化的基础理论,是国际学术界公认的流态化经典之作,至今仍被广泛引用。郭慕孙后来回忆说:

“当时流态化还是一个新名词,那篇论文首次区分了流态化的不同类型,并列出了大量的实验数据,那是破天荒的。”

毕业后的郭慕孙为了幼时心中“工程师”的梦想,放弃了攻读博士的机会,到美国碳氢研究公司担任实习工程师,次年加入了美国化学工程师学会。在美国期间,郭慕孙做了很多流态化的实验和计算等开拓性的工作,获得低温气体吸收、含碳固体物料气化工艺、含碳固体的气化3项专利。

虽然在美国的工作稳定,但郭慕孙仍心系祖国,他在接受采访时说:

“我回国的目的就是希望将这些研究和专利继续做下去,并且要在自己的国家产生经济效益。”

1956年8月,郭慕孙终于等来了回国良机,携家人乘船辗转香港回到新中国的怀抱。12月,仅36岁的他来到中国科学院化工冶金研究所,创建我国第一个流态化研究室。

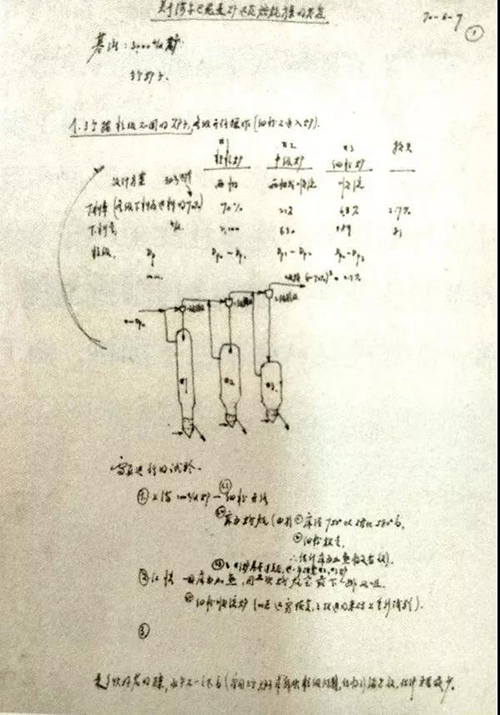

1970年郭慕孙关于阿尔巴尼亚红矿还原焙烤方案手稿

回国后,郭慕孙一直在研究我国贫矿、复杂矿开发,将目光对准了物理化学工艺中人眼看不到的颗粒,开创“颗粒学”。更加注重让产品走向市场,利用流态化技术生产超细磁粉产业化,生产高饱和磁化强度性能的高速激光打印机用磁性粉,研制彩色激光打印机粉和耐久性伪彩色激光打印粉用于银行支票印刷。

[cms4j:nextpage]

颗粒情缘 大爱奉献

在半个多世纪研究金属复杂矿和贫矿的过程中,郭慕孙通过不断地持续实验研究,凝练出更高层次的科学问题。他开拓的流态化技术延伸到许多颗粒的物理加工和化学反应工艺,进一步从更小的尺度——颗粒上着手,探索化学工程中有关颗粒的作用和反应过程中的变化,覆盖了更多学科。

他一辈子的科研工作基本都与颗粒息息相关,为推动我国颗粒学的学科发展倾注了极大心血。1978年,他在中国科学院学科规划中提出传递过程、化学反应工程、生物化工和颗粒学四个化工的科研方向;1984年,他在化工冶金所筹备建立了颗粒学实验室,在国内率先开展了颗粒形态表征等科研工作,带动了我国这一交叉学科的迅速成长。1986年,他组织成立了中国颗粒学会,亲自担任理事长整整十六年。

为促进中国颗粒学研究的发展,更好地开展国际学术交流,郭慕孙于2003年创办了PARTICUOLOGY (颗粒学报)并亲任主编。他对所有入载文章都逐字修改,严格把关。2008年该刊已成为SCI源刊,2012年的影响因子达到1.423,在被SCI收录的国内化工类期刊中位居榜首。

郭慕孙(左二)参加科学家与读者见面会

他在化工著名期刊Chemical Engineering Science 编委的岗位上辛勤耕耘了十余载,为中国学者的文章走向世界发挥了重要作用,经他修改的论文,有的达十几稿之多,国际同行为之赞叹。

从“国际流态化成就奖”到“何梁何利基金科学与技术进步奖化学奖”再到美国化学工程师学会流态化讲席奖。郭慕孙就是这样持之以恒、一步一个脚印、不知疲倦地辛勤工作。

他把自己的一生毫无保留地献给了祖国的科技事业,对流态化学科和颗粒学的发展作出了卓越贡献,提供了大量宝贵的知识财富。他的科学精神和学术风骨将永远激励后人攀登科学高峰。