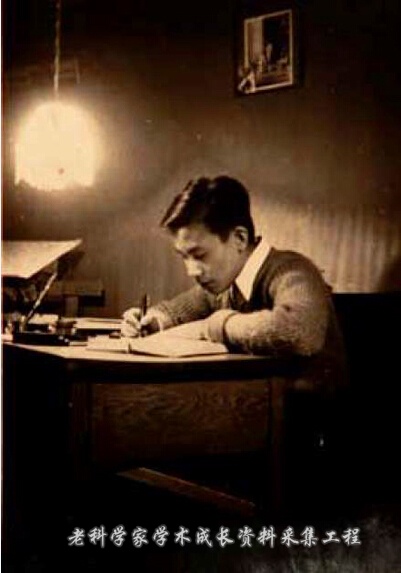

林为干伏案学习

1936年冬,林为干在清华大学伏案学习

1935年8月下旬,林为干从台山出发去北京上学。此时的林为干,年龄尚未满16周岁。其时民国政府规定的高中学生的年龄标准为15足岁到18足岁,林为干显然年岁比同学都小得多。在大学,他是班上最小的同学,深得各位同学的照顾。他的同班同学吕保维比他年长3岁,两人后来一个成了中国电波传播科学的创始人之一,一个是微波学的开拓者之一,经常合作技术攻关。

清华名师云集,通才教育的理念和制度,使电机工程系的林为干也有幸能广泛地接触到各位大师。林为干的国文课老师是朱自清,物理课老师是吴有训,都是非常有名的教授。尤其是吴有训教授上的普通物理课,给林为干留下了深刻的印象。

吴有训先生是国际知名的物理学家,对工作极为投入。每天早晨7点就到办公室,处理公务、讲课和进行科学研究。他上课从来不带讲稿,一切了然于胸,侃侃而谈,深入浅出,非常生动,完全是启发式的教学方法。他讲课时,常就一些关键问题在课堂上向全班同学提问,让大家思考。比如有一天他讲授电子时说:没有人真正看到过电子,它究竟是方的、圆的、还是多角的?一开口便引起了学生的兴趣,然后再剖析、总结引出该事物的运动规律(定律、原理等)。这一切,都让林为干十分钦佩,并对他产生了极为深远的影响。林为干回忆说:“他对我们的影响也很大,讲课非常认真,他是江西人,讲的不是地道的北京话,讲的很清楚,我们都很佩服他。林为干在后来的工作中,也是几十年如一日,每天一大早就到办公室,一年只休息两天,那就是年三十和正月初一。而林为干上课也从不照本宣科,概念的宣讲、公式的推导等都是信手拈来,从不看讲稿,颇有其师吴有训之风。

林为干还曾慕名去旁听了华罗庚的数学课。华罗庚当时是一个初中毕业生,在清华大学数学系图书室作管理员助理,因在国际学术杂志上发表多篇学术文章而被破格从职员升为讲师。这在当时的清华被传为美谈。林为干的数学成绩非常好,而且也非常喜欢数学,对华罗庚更为景仰。每次在路上遇到华罗庚,林为干都早早站在路边主动为华罗庚让路,并一直驻足目送其远去。碰巧同路,就远远地跟在华罗庚后面。华罗庚腿脚不便,走路慢,林为干也慢慢地走,仰视着他,绝不超过。华罗庚教什么,考什么等等,一切与华罗庚有关的消息都是林为干渴望知道的。

同时,华罗庚的勤奋也给林为干留下了深刻的印象。那个时候华罗庚是清华最为勤奋的人。”林为干充满敬意地回忆说,钱伟长是很用功的了,可是钱伟长说,后来他发现清华有个人比他还用功,那就是华罗庚了。这种勤奋的精神对林为干的影响很大。后来林为干无论在学习还是工作中,都十分勤奋。

林为干入学之时,清华大学电机工程系正好聘请了美国麻省理工学院数学系教授、著名数学家、美国科学院院士维纳为客座教授。林为干经常去听维纳教授的讲座和课程,这让其对数学的兴趣愈加浓厚,并进一步提高了他的数学能力。

清华大学不仅是学生求知的天堂,也是思想激荡的乐园。1935年12月9日,他与同学们痛感华北之大,已经放不下一张平静的课桌,走上了街头,参加了一二九运动,高呼反日的口号。16日,他又参加了更大规模的游行。据他自己回忆:上了清华,吸收那里的进步气氛,使我一生受益不浅,我能够在1951年从美国回到祖国,在几个大政治运动中保持清醒的头脑,1957年在火线中参加了中国共产党,在十年文革中想的是党的利益,文革中从不乱谈话来求自己过关,文革关过的顺利,也未完全中断专业知识的学习提高等等,都可以追随(追溯)到当初清华对其的良好影响。

清华园快乐的学习生活,使林为干对清华、对北京终生充满着浓浓的感情,他说,我一直把广州当做我的家乡,把北京当做我的第二故乡。1951年从美国回国时就非常想去北京,到清华大学任职。后来在他回忆中充满感情地称,1956年第三次院系调整,要到成都来成立成都电讯工程学院,我才得到到北京的机会,这一切仍然远离我的第二故乡。到了成都,到北京去的机会就多了。1966年起我们又告别北京多年…但心里是想念北京的。对北京的感情溢于言表。

(本文摘自《做一辈子研究生——林为干传》 田永秀 王安平著 中国科学技术出版社)