46岁才开始专心科研,67岁当选院士,行动从不怕晚

我国平均每年消费煤炭约38亿吨,总发电量中约80%是燃煤发电,随着环境污染日益加重,煤似乎成为了污染的“重刑犯”。

他说:“把屁股板全打在煤身上,实际上这是很冤枉的,不能真正解决问题。”

近十年来,他致力于我国能源可持续发展战略研究,提出了以煤气化为核心的多联产能源战略。他就是我国动力机械工程和工程热物理专家,中国工程院院士,清华大学热能工程系教授——倪维斗。

进步青年 坚定报国心

1932年,倪维斗出生于上海,在那个时局动荡的年代,他跟随母亲先后辗转于衡阳、重庆等地,13岁回到上海,就读于南洋模范中学。

全家福(前排四兄弟,由右向左:倪维永、倪维斗、倪维尧、倪维适,中间是表妹,第二排中间为倪维斗的祖父和祖母,第三排右二为父亲倪家玺,左二为母亲严梅卿)

在校期间,倪维斗积极参加各类活动,还在学校里办起了墙报,墙报的主旨是宣传新民主主义和青年进步思想。

当时,作为墙报编辑之一的倪维斗与几个同学不知轻重地给被视为革命领袖的毛主席写了一封信,希望他能为学校墙报题个刊头。没想到,几个星期后他们就得到了回信。

毛主席应学生之邀,为南洋模范中学高三班的墙报题字——“青锋”。

1950年毛泽东为南洋模范中学高三班的墙报题字“青锋”

惊喜得到毛主席的回信,这更加激发了他的报国之心。1950年,他以优异的成绩考入清华大学机械系,1951年,他被选派到苏联学习。

1956年留学莫斯科鲍曼高等工程学校的倪维斗

在莫斯科鲍曼高等工程学校学习的五年多时间里,他刻苦学习,奋发图强,学成归国时,所带的行李除几大箱书籍,再无其他。

[cms4j:nextpage]

一腔热血 无畏大器晚成

倪维斗先后两次留苏,经历了国内一系列的政治“洗礼”,依旧保持一腔热血和强烈的爱国心。1978年,已经46岁的倪维斗才真正开始他的科研工作。

他担任清华大学燃气轮机教研室主任,一干就是六年,这期间,他带领团队专心开展科研事业,使清华的燃气轮机研究走在了中国动力事业发展的最前列,取得了辉煌的成就。(燃气轮机是一种以连续流动的气体作为工质、把热能转换为机械功的旋转式动力机械)

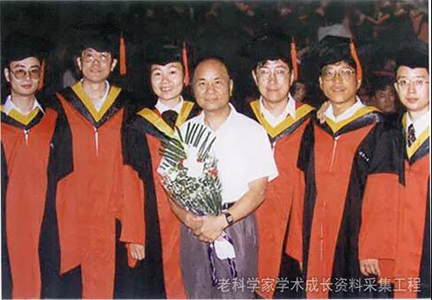

1996年 倪维斗(中)与学生们合影

在过去的几十年里,由于我国燃料结构单一、工业发展水平低、运行机制落后及其他种种原因,燃气轮机在国内的发展缓慢,距离世界先进水平还存在较大差距。

面对国内无科研基础、国外无技术援助的困境下,倪维斗带领科研团队经过不懈努力,终于研制出了国内第一个具有先进MARKIV控制系统的燃气轮机联合循环仿真培训装置。

通过仿真培训装置可以优化运行过程,完善设备性能,以达到最佳的经济效果,为日后对系统进行进一步的研究打下基础。这一成果获得国家教委1993年科技进步二等奖。

1987年7月 邓小平在北戴河与倪维斗等科学家代表合影 第一排由左至右分别是(倪维斗、王德民、张爱萍、汤钊猷、邓小平、胡仁宇、方毅、闵桂荣、宋健、顾诵芬、温家宝。第二排由左至右分别是马颂德、李桂莲、李成栋、叶迪生、阮崇武、丁衡高、巫致中、王小谟、许君烈、蒋承炜、杨德忠)

他一门心思扑向科研,不断向事业高峰迈进。1991年倪维斗被选为国际高校科学院院士,1999年当选中国工程院院士。

[cms4j:nextpage]

桑榆未晚 矢志不渝

随着科研工作的不断深入,倪维斗深刻意识到我国能源与环境问题的严重性。当时我国还没有一个完善、具体的能源战略,他以此为目标,从能源动力方面展开研究。

2001年,他开始致力于中国可持续能源发展战略和能源系统的研究,提出了适合我国国情的“以煤气化为基础的多联产系统”,被列入我国中长期科技规划,并成为“十一•五”863能源领域重大项目。

“以煤气化为基础的多联产系统”,即通过煤(石油焦)气化和化工反应一次通过方式实现电力、液体燃料、化工产品、供热、合成气等的联产,以解决国内燃煤污染和液体燃料大规模制备的问题。

2008年4月 倪维斗在莫斯科能源论坛演讲

2011年,《基于煤气化的多联产能源系统》由清华大学出版社出版,这是倪维斗根据十多年研究成果编撰的有关多联产能源系统的学术专著。

书中涵盖了多联产系统的概念、建模方法、系统设计、集成和优化方法、在我国的实施前景、对CO2减排的影响等内容,并展示了一系列多联产系统的应用流程,供从事多联产能源系统研究的专业人员以及能源、化工领域的研究和开发设计人员阅读参考。

2017年,在国际工程科技发展战略高端论坛上,倪维斗发表了主题为《中国煤炭清洁高效利用之路》的演讲,他提出:“未来,单一技术和技术组合难以解决能源困局,系统整合和战略规划才是关键。”

我国是煤炭大国,以往一直走的是以耗煤为主的传统发展方式,但由于环境污染和温室气体排放,人们对于去煤化、发展清洁高效能源的呼声越来越大。

倪维斗深知,煤炭是我国主要的能源资源,其他代替资源只是辅助能源,而不能成为主力,所以,他主张在煤的利用上做文章,走煤的清洁、高效、低碳利用之路。

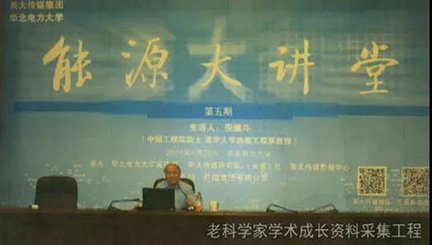

倪维斗在能源大讲堂上做主题为《中国煤炭清洁高效利用之路》的演讲

[cms4j:nextpage]

教书育人 以身作则

倪维斗曾写给学生郑洪弢(现任中海石油气电贸易分公司常务副总经理)一个小纸条,这张纸条,郑洪弢一直珍藏至今。

纸条上写着:“勤奋、乐观、真诚、实事求是、助人为乐是做人的准则,进而争取人与人、人与自然的和谐是更高的要求。”

这简短的一句话在倪维斗五十多年的教学生涯里展现得淋漓尽致,他先后培养了硕士、博士、博士后共84人,甚至还培养出了三名院士学生。

倪维斗常教育学生,一定要看到别人的优点,发现自己的缺点,将自己的优点乘以 0.8,看别人的缺点也乘以0.8,这样大家相处的时候就能和谐,并相互取长补短。

2014年 倪维斗在其办公室与弟子们合影

2011年,7名热能工程专业的学生,征得倪维斗的同意后,共同捐赠了300万元设立“清华校友倪维斗院士奖学励学基金”,用以奖励学校热能系及其他能源领域中学习努力、全面发展的优秀学生和在相关专业领域取得重要成果的杰出青年学者。

“清华校友倪维斗院士奖学励学基金”基金管理委员成员合影。图片来源:清华校友总会

在清华大学“良师益友”活动的专访中,当记者问到:“倪老师,如果再让您选择一次自己的职业,您会选择什么?”

倪维斗回答道:“我就选择这个,还是老师。”

多年教学生涯里,倪维斗桃李满天下,学子尽乾坤。对他而言,这一生最大的安慰就是培养了很多优秀的学生。

时光匆匆,人生有限,而中国能源、动力科研事业的发展没有止境。

倪维斗作为我国源动力研究的排头兵,即使是87岁高龄,仍坚持在工作一线,为我国可持续发展能源系统的研究贡献余热,他的这种精神也激励着后辈为祖国的发展前赴后继的努力着。

[cms4j:nextpage]

延伸阅读:小惊喜 结识“维斗弟”

1993年 两岸倪维斗在北京合影

台湾新竹清华大学倪维斗教授,主要从事宇宙论、相对论天体物理、天文动力学、盈利物理和基本物理前言实验的研究。

二十世纪八十年代,清华大学收到一封署名“清华大学倪维斗教授收”的美国来信,倪维斗拆开信件查看,发现这是封本应寄往台湾新竹清华大学的信,却被美国的邮差误投到了北京。

于是,他将原信封上寄回美国,并在信中附上便条,表示误拆信件的歉意和有如此巧合事件的惊讶。

不久之后,新竹清华大学倪维斗教授来信,书信间,他们以“维斗兄”“维斗弟”相称。后来,倪维斗发现两人竟有“七同”:同名、同姓、同职称(教授)、同校(清华大学)、同乡(浙江镇海)、同生肖(都属猴,新竹倪维斗比倪维斗小一轮)、同是四兄弟。

1993年2月,新竹清华大学倪维斗教授参加国际会议途径北京,北京清华大学倪维斗听闻后,亲自驱车将对方接入家中,共叙家常,彼此之间建立了深厚的友谊。

身居海峡两岸,相隔万里,两位倪维斗因一封寄错地址的书信而结缘。

参考文献:

[1] 科学网 《倪维斗院士的精彩人生》 来自采集工程印刻专刊

http://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2016/10/317366.shtm

[2]清华大学 百年清华校友访谈 《最大的安慰是培养出了很多优秀学生》

https://www.tsinghua.edu.cn/publish/thunews/9876/2011/20110225232521515483479/20110225232521515483479_.html

[3]镇海新闻网 《倪维斗:心系祖国能源事业》

http://www.zhxww.net/zhnews6012/gaer/zhys/ys_w22/201003/20100331142658.asp

[4]清华校友总会 《两岸倪维斗》

http://www.tsinghua.org.cn/xxfb/xxfbAction.do?lmid=4000380&ms=ViewFbxxDetail_detail0&xxid=10012803

[5]科学网 《清华校友倪维斗院士奖学励学基金设立》

http://paper.sciencenet.cn/htmlnews/2011/10/253991.shtm

[6]《人与人、人与自然和谐诉求的践行者:倪维斗传》采集小组研究报告

[7] 镇海新闻网 《倪维斗院士的人生“动力学”》

http://www.zhxww.net/zhnews6012/gaer/zhys/ys_w22/201003/20100331142433.asp