苏锵:用一生书写两次“爱恋”

原标题:与稀土结缘,奉献无机化学事业,用一生书写两次“爱恋”

他曾在多个场合表示,他的一生中一共谈了两次恋爱,一次是和妻子任玉芳,一次是和稀土。这两场恋爱,一谈就是一辈子。

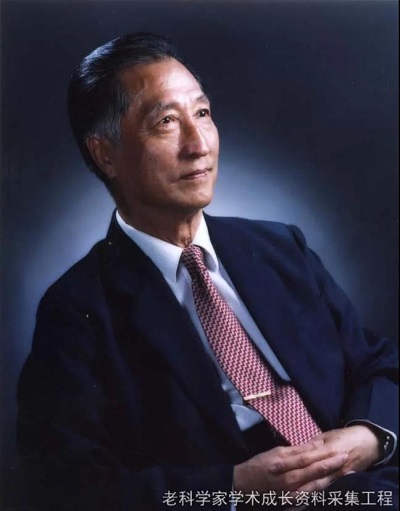

说这段话的,就是无机化学家、稀土材料与化学专家——苏锵。

1931年,苏锵出生在广州市番禺县的普通贫苦家庭,为家中老二。在那个年代,苏锵一家为了生计辗转多处,他也先后在多地求学,抗战胜利后转入新设立的中正中学读书,并在高中毕业后以优异的成绩考入中山大学化工系学习,之后又在北京大学与清华大学完成了化学工程专业的学习。

大学毕业后的苏锵服从国家安排来到了长春综合研究所工作,结识了在他生命中最重要的人——任玉芳。

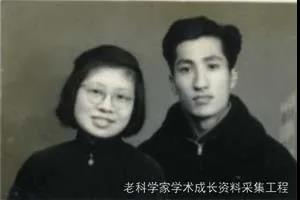

1955年6月,二人步入婚姻殿堂,从此相伴一生。

1955年,苏锵与任玉芳的结婚照

苏锵把与任玉芳的恋爱定义为“人生的第一场恋爱”,同事们评价他们在研究方面各有千秋,是事业上、科学上、学习上有共同追求的伴侣。苏锵与妻子任玉芳在研究方面各有所长。

1959年,苏锵编写《独居石的综合利用》的报告,与任玉芳一起申请“稀土元素的溶液萃取”项目。1960年6月,苏锵带领稀土组完成了我国第一个用萃取法处理包头矿的工业萃取流程。

1953年,苏锵(后排左三)与稀土研究小组的成员合影

苏锵的另一场恋爱,则是从事稀土工作,从此钟情了一辈子。

新中国成立初期,苏锵怀着满腔热忱,想去玉门搞石油开发,支援中国的石油建设,但还是服从安排来到了长春综合研究所,逐步接触了稀土研究工作。用他自己的话说,“与稀土是一场偶遇”。

这场偶遇,却大大推进了中国无机化学的发展。

建国初期,国内对稀土的研究少之又少。其实,中国的稀土分布比较广,不仅储藏量非常丰富,还有着品种齐全,稀土品位高,矿点分布比较合理的优势。但由于研究少,他们可以借鉴的经验以及技术上的实践都很少。

对苏锵来说,稀土化学这个专业是陌生的,但他始终认为,既然国家相信他,派他来工作,就算不熟悉也要把工作做好。

为了深入了解稀土的知识,苏锵开始广泛阅读能找到的关于稀土研究的相关材料。苏联科学家利亚勃契科夫完成了关于稀土元素镧系元素介绍的文章后,苏锵与同事沈联芳共同将此论文给翻译为中文,以供大家相互参考学习。

1994年,苏锵在世界第一个发现稀土矿的矿区

在20世纪50年代之前,国际上使用的经典稀土分离主要是分级结晶和分级沉淀两种方法,但萃取分离效率和收率都较低。为了提高分离效率,苏锵通过一次次的实验总结,使用硝酸铵复盐分级结晶法分离镧和四价铈,用硝酸镁复盐分级结晶法分离和富集镨和钕,用溴酸盐分级结晶法分离和富集钇族稀土等。

离子交换法可以实现连续自动地进行多次分配的单元操作,效率较高,所以也就逐渐取代了繁琐又耗时的分级结晶法和分级沉淀法。

1954年8月1日,苏锵(左一)、唐定骧和姚克敏在锦州石油六厂的合影

之后,苏锵还参加了长春应用化学所用煤合成石油课题。为了寻找合适的催化剂,他亲自去天寒地冻的黑河寻找独居石。独居石找回来后,苏锵所在的研究小组几乎是拼上了性命,最终从国内矿产资源中提取钍,冲破国外对钍的封锁禁运。

从稀土的分离提纯到发光研究再到产业化应用,苏锵在这片“希望之土”上一耕耘就是半个多世纪,取得的成绩数不胜数。他先后在国内外刊物发表论文500余篇,荣获全国科学大会奖(集体奖),国家自然科学奖二等奖等重要奖项,1995年当选中科院院士,2010年被中国科学技术协会授予“全国优秀科技工作者”称号。

但对苏锵而言,功成不意味着身退,即使晚年回到广东退居二线,他也没有放下稀土研究工作。

他将保尔·柯察金精神作为自己在科研道路上坚持不懈奋斗进取的榜样与动力。他很赞赏保尔·柯察金的名言:“一个人的一生应该是这样度过的:当他回首往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞耻;这样,在临死的时候,他就能够说,我的整个生命和全部精力,都已经献给世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。”

苏锵将一生都献给了壮丽的稀土事业,用一辈子的时间,书写了对稀土的“爱恋”。

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考文献:

1.《稀土情怀总是诗:苏锵传记》,老科学家学术成长资料采集工程

2.《苏锵资料长编》, 老科学家学术成长资料采集工程

3.《苏锵年表》, 老科学家学术成长资料采集工程

4. 本文图片来源于老科学家学术成长资料采集工程