唐九华:潜心光学研究

原标题:唐九华院士:潜心光学研究,为“两弹一星”国防建设事业作出卓越贡献

他一生醉心科研,为了研究敢与学术权威王大珩院士拍桌子;他作风正派,不以权谋私、不拉关系、不走后门,坚决抵制不正之风。他就是被人们称为“唐老倔”的唐九华院士。

唐九华(图片来源:中国科学院)

唐九华,中国科学院院士、光学工程总体设计专家,曾任中国科学院长春光学精密机械研究所所长,中科院长春分院院长等职。

20世纪50年代,他负责研制光学测地(地形一号)经纬仪和自动记录红外分光光度计并推广至工业生产;60年代起负责研制成功多种大型光学跟踪测量设备(150-1等系列经纬仪)和坐标基准传递设备,用于飞行器测控,这些产品在实际执行任务中,获得圆满结果,并达到国际先进水平,为中国飞行器测控技术作出突出贡献;70年代后期起,他把光学测控系统和光电仪器的设计经验总结成为总体设计的概念、理论和方法,发明了光学补偿定向仪新原理。作为主要负责人之一,他开辟了光学动态观察测试技术新领域。

立志学好科学,报效祖国

唐九华1929年出生于上海,他的少年时代是在抗日战争中度过的。他明白中华民族苦难深重,其主要原因之一就是中国的科技和工业落后。从此,他便立志要走科学报国之路,为民族复兴而奋斗。

唐九华参加工作时留影

1947年,怀着科技救国理想的唐九华考入国立交通大学(现上海交通大学)机械工程系。他曾在《中国科学院院士自述》中提到:“我进入大学读机械工程,因为这是中学生时期从日常生活中最容易接触到的科技王国的入门处。”

当时,上海交通大学注重基础课,工科学生要学两年普通物理。但这并不能满足唐九华的学习需求,于是他又去旁听了物理系的近代物理课程。唐九华废寝忘食、如饥似渴地汲取知识。只要不上课,他就钻进图书馆中潜心读书,他看的书机械类占1/3,物理类占2/3。后来,唐九华在自述中谈起这段时光时说:“多学些基本概念,在以后的科学研究中终身受用不尽。尤其是物理世界的不断变革更新,深深地铸在我的世界观上。”

大学毕业时,机械工程系想让唐九华留校工作,但是他一心想从事科学研究,婉拒了系里老师的厚意,在分配志愿书上只写了一个志愿,即中国科学院。

唐九华赴美国考察时留影

中国科学院建院初期就把成立中国科学院仪器馆(1957年更名为中国科学院光学精密机械仪器研究所,简称“光机所”)提到议事日程中来,这是我国第一个光学科研机构。1951年8月,唐九华如愿进入向往已久的中国科学院,并参与了仪器馆的筹建工作,主要负责资料购买、仪器置备等工作。

1952年,为了使科研工作密切结合国家建设需要,使研究机构和人员尽量靠近生产基地,中国科学院仪器馆筹备处从北京迁至重工业基地长春,唐九华等一批青年科技工作者毫不犹豫地背上行囊,跟随筹备处来到了祖国最需要的地方。在东北,唐九华不惧艰苦的工作环境,积极参与各种实践。从工艺试验、生产流程、计量检测、设计自制多种专用设备,仪器安装调试等工作中,积累了丰富的技术基础知识。

1953年12月,仪器馆熔炼出我国第一炉光学玻璃,结束了中国没有光学玻璃制造能力的历史,为新中国光学事业的发展奠定了基础。在这项课题中,唐九华承担了机械设计工作,他设计出了炉窑门起重设备、坩埚车、搅浆机、球磨机等。

潜心投入科研,硕果累累

20世纪50年代中后期,中国的科学技术有了很大发展,光机所的科研项目也硕果累累。长春光机所在国内率先研制出电子显微镜等八种有代表性的精密仪器,以及一系列新品种光学玻璃(即统称的“八大件、一个汤”),取得了令人瞩目的成就。然而,在1959年至1960年期间,所内研究方向升级到新一代动态测量仪器时,由于缺乏相关基础、技术资料匮乏、技术人员经验等问题导致自动记录红外分光光度计和光学精密跟踪测量仪器的研制工作均遭遇挫折。

为了解决困境,光机所任命唐九华为自动记录红外分光光度计的负责人。他从总体设计出发,通过指标分析,协调平衡各个单元之间的关系,最终使仪器指标达到了使用要求。1959年,自动记录红外分光光度计参加了国庆十周年全国工业展览,后又被送到德国、法国和日本展出。这项成果开辟了光机所红外研究领域,带动了所内相关项目和新技术的发展。并于1964年获中国科学院新产品一等奖和国家计委、科委、经委联合颁发的工业新产品一等奖。

1977年,唐九华(左一)访问德国Wetzlar时留影(图片来源:中国院士馆)

20世纪50年代末,苏联中止合同,撤走专家,使中国几百个建设项目受到了影响。中共中央提出自立更生发展尖端技术,要求长春光机所研制大型电影经纬仪。唐九华被任命为新组建的总体研究室主任,在总设计师王大珩的领导下,他作为副总设计师开展这项研究。

这是一项巨大且复杂的精密光学工程,指标要求不低于当时所知的苏联和西方的最新产品,且没有外国进口样机可供参考。

面对种种困难,唐九华结合以往的研制经验,提出要全面、正确地了解使用要求,充分认识仪器总性能与仪器各部分主要参数的关系和各结构参数之间的相互制约关系,以此为基础建立了一套光学工程总体设计的工作方法和高效的工程任务管理模式。

1965年底,在各方协同努力下这项重大任务按期保质完成。经过试验,在作用距离和精度等方面超指标地满足了导弹轨道测量的技术要求,达到世界先进水平。电影经纬仪是跟踪测量飞行器飞行轨迹和姿态参数的外弹道光学摄影测量仪器,该仪器的成果研制为“两弹一星”成功发射作出了重要贡献。

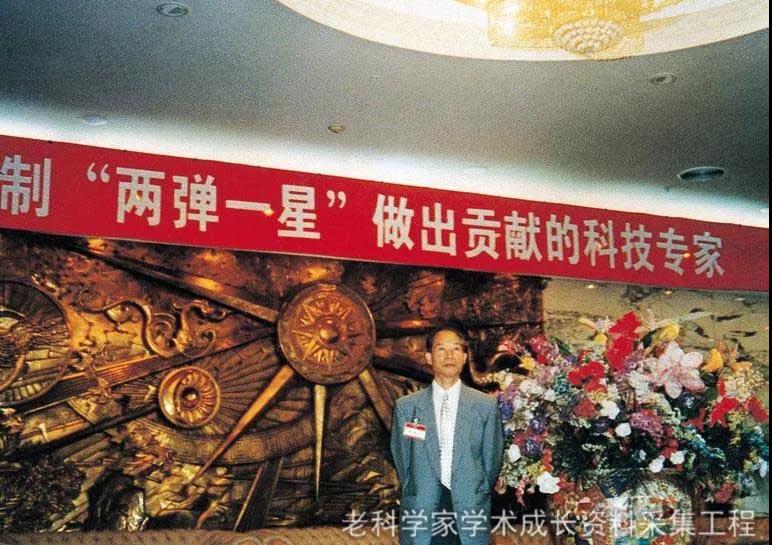

1985年,该项目获国家科学技术进步奖特等奖,唐九华获得个人特等奖。1999年9月18日,唐九华参加了在人民大会堂召开的“两弹一星”研制工作作出贡献的科技专家表彰会,受到中共中央、国务院、中央军委的表彰。

1999年,唐九华参加“两弹一星”研制工作做出贡献的科技专家表彰会

20世纪70年代,唐九华作为主要负责人之一,相继成功研制船用电影经纬仪和船体变形测量系统。两项装备经中国科学院和国防科委鉴定认为具有中国技术特色,在实地执行任务时取得出乎测量船指挥部意外的成功。因此,长春光机所参试小组被国防科委授予集体二等功,两项工程任务也分别获国防科工委尖端成果奖一等奖。

80年代末,唐九华同志受国家863-2专家委员会的委托,完成空间对地观测和空间平台应用的研究报告和相关规划,为我国未来空间光学事业的发展奠定了基础。

1982年,唐九华在美国戈达德航天器中心(左起:王之江、沈柯、唐九华)

为人做事正派,高风亮节

唐九华学术严谨,一丝不苟。他曾在学术讨论时,因为和王大珩意见不统一,争执到拍桌子的地步。但两人的争执只存在于学术讨论,丝毫未影响两人的友谊。他还淡泊名利,由于承担的工程任务大多是为了支持国防建设,出于保密考虑,唐九华很少公开发表自己的研究成果。这也一度影响他评选院士,但是他却并不在意。因为在他看来,国家的利益高于一切。

唐九华参加中国科学院院士增选会议时投票(图片来源:中国院士馆)

唐九华对自己非常吝啬,却对国家、对集体、对他人十分大方。他长年工作在一个几平方米的工作室,分配新住宅时,他多次谦让,建议把房子分给生活困难的同事。他常常应邀审稿却不要审稿费,还把获得的科研奖金送给图书馆,资助所里购买科技资料。

唐九华为我国国防科学事业的发展作出了卓越的贡献,是我国光学动态观察测试技术领域的奠基者和开拓者。他不仅是一位优秀的科学家,更是一位优秀的共产党员,他崇高的理想、高尚的品格和严谨的学风将永远值得我们学习。

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考资料:

[1]董佩茹.唐九华的经纬人生[N].中国科学报, 2018.6.4(8).

[2]20世纪中国知名科学家学术成就概览[M].科学出版社,2010.9.

[3]《唐九华学术成长资料长编》,老科学家学术成长资料采集工程

[4]本文图片来源于老科学家学术成长资料采集工程(除备注外)