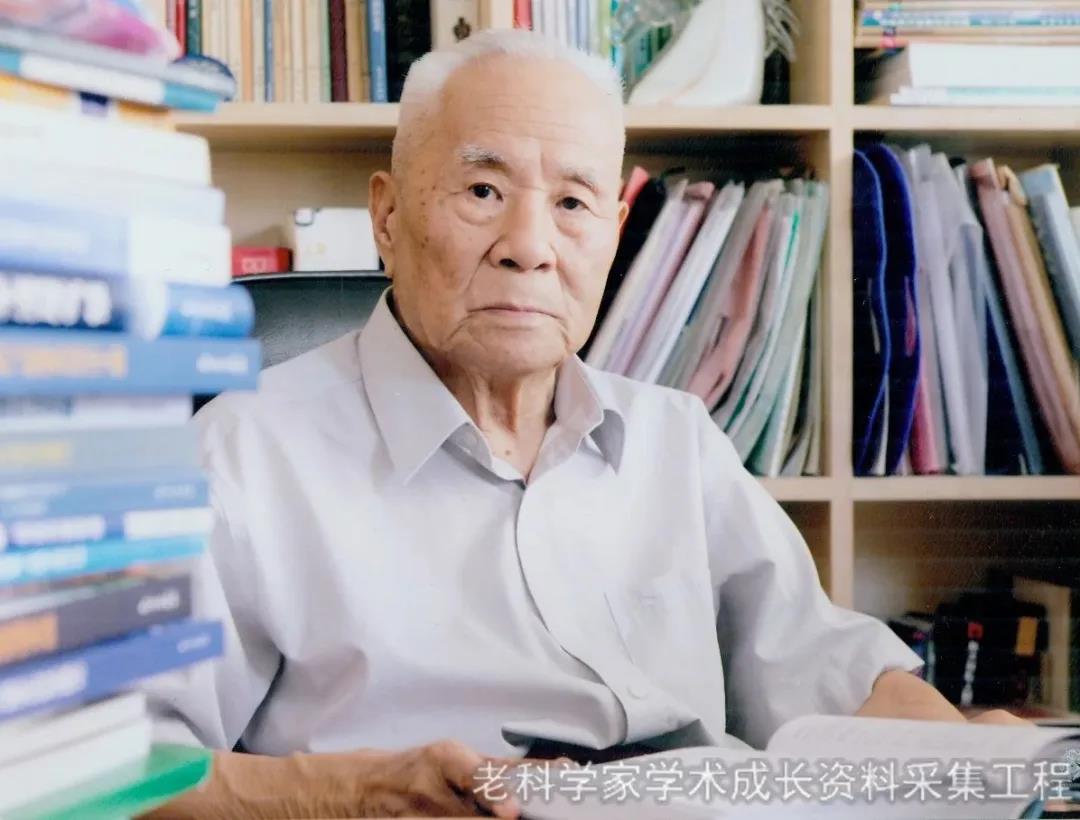

陶诗言:中国卫星气象学的开拓者

原标题:中国卫星气象学的开拓者陶诗言:为中国“两弹”发射提供了出色的气象保障 | 走近科学家

1964年10月16日15时,我国第一颗原子弹爆炸成功。我国成为第五个有原子弹的国家。试验时,空气能见度好,爆炸点上方没有一片云朵,风很小……种种气象条件都必须满足原子弹发射的严苛要求。这些气象保障都要归功于一位科学家——我国著名气象学家陶诗言。

回忆起这段经历,晚年的陶诗言深情回忆:“发射场上空不能有云,这个云很难预报。我到部队里去做气象保障,就是保障导弹附近不能有云,要用肉眼目测看它的姿态……那个条件很苦,我现在想,我当年是怎么完成任务的呢?”

陶诗言,中国科学院院士、我国著名气象学家,当代中国天气预报理论和方法的开拓者之一。他多次成功为我国“两弹”试验提供良好的气象保障。他最早将卫星资料用于我国大气分析和预报,提出“东亚季风独立于南亚季风、两者又有密切关系”的观点,并且系统研究中国暴雨活动规律、机制和预报,对中国天气预报起到了重要指导作用。

20世纪60年代,核弹和导弹试验被列入国家重点研究项目。要确保“两弹”试验万无一失,气象保障是其中非常重要的一环。

要顺利地完成“两弹”试验,必须有良好的气象条件。发射点能见度要好,才能保证安全发射起飞;爆炸点要无云,才能保证观测爆炸的效果;而且还不能有大风,以防核污染物到处飘散。

除此之外,试验还要求明确大漠深处发射场单点的高云、云量和垂直能见度、地面风向、风速等等,甚至要求在十天、一个月、 甚至数月之前就做出定点、定时、定量的预报。

这些要求极为苛刻,在实践中也难以达到,极大地影响了试验的进行。

为了克服这个困难,时任现场试验总指挥的张爱萍将军拍板,决定将陶诗言调往现场,负责导弹试验以及核弹起飞点的气象保障工作。

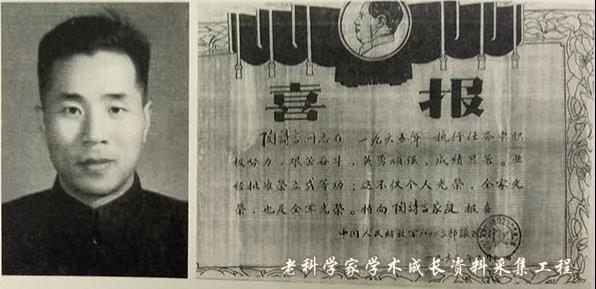

1965年至1974年间,陶诗言承担为原子弹核导弹发射试验提供天气预报的任务,十多次到实验基地工作,右图为1965年他荣立二等功的喜报

1965年至1974年,陶诗言为“两弹”试验提供天气预报。试验期间,他十几次到试验基地工作,经常一去就是几个月,有时为了完成工作,连续几天都不睡觉。

原子弹发射的时候,发射场上空不能有云。研究人员要观测到原子弹落下来的姿态,不能仅仅依靠普通雷达追踪,还需要目测。为此,钱学森向陶诗言提出了明确要求:发射升空和落地时,发射场和靶场上空一定不能有云。

当时,“两弹”试验的气象保障条件非常落后:不仅没有卫星、激光雷达等特种探测手段,而且观测站网稀疏,数值预报等客观预报技术完全缺乏;此外,当地缺乏长时间的观测预报数据。整个试验基地甚至都组织不了一支有经验的观测预报队伍,只能从空军场站和院校抽调人手,组织了一支年轻的气象队伍。

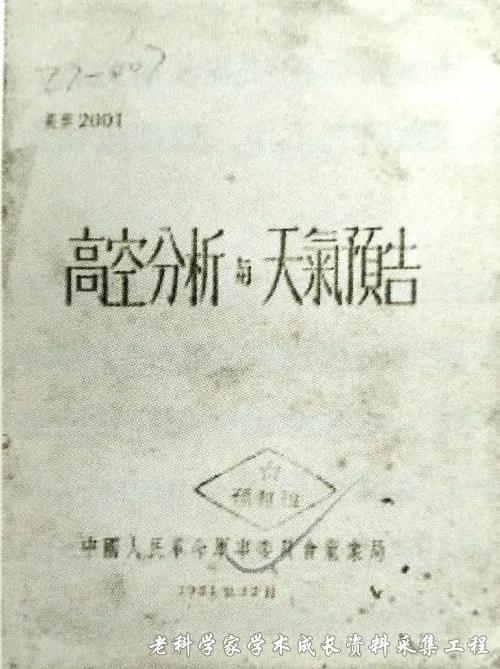

《高空分析与天气预告》 封面书影

为了做好气象保障,陶诗言亲自编写了天气形势预报的教材,在监测工作之余还不辞辛苦地为气象工作人员讲课,指导他们开展天气预报经验总结和方法研究,培养了一批年青的军事气象科技人员。

陶诗言每天都在一线严密监测天气变化。长期的实践观测,让他逐渐掌握了沙漠戈壁天气的变化规律。他大胆指出:要紧紧抓住冷锋过后那段相对稳定天气的时刻进行核弹试验。这一指导方法在实际试验中发挥了重要作用。

面临艰巨的气象保障任务,陶诗言常常夜不能寐,所思所想全是如何完成工作。他常常半夜起床观察天空是否有云出现。长期高度紧张的工作状态让他患上了高血压,但是他却毫无怨言。

在简陋有限的气象观测设备和预报技术下,陶诗言仍然完成了正确的预报,先后对两次原子弹试验和多次导弹试验提供了气象保障。

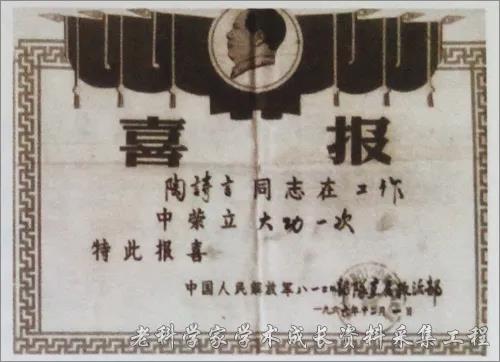

陶诗言荣立大功一次喜报

陶诗言的辛勤工作得到了基地领导和广大指战员的高度肯定。1965年5月, 陶诗言荣立一次二等功,1966 年获大功一次。他一生都致力于祖国的气象学事业,为国家作出了重要贡献。

文:陈正洪,中国气象局气象干部培训学院国际培训部气象科技史研究室主任,国际气象史委员会中华区域代表,中国科技史学会气象科技史委员会常务副秘书长

参考文献:

1.陈正洪、杨桂芳. 胸怀大气——陶诗言传[M], 北京:中国科学技术出版社, 2014.

2.本文图片来源于老科学家学术成长资料采集工程、中国科学家博物馆(网络版)