吴浩青:我舍不得离开

2010年7月22日下午3时30分,上海龙华殡仪馆银河厅内,我国著名化学家、化学教育家,中国电化学的开拓者之一,复旦大学化学系教授,中国科学院院士吴浩青先生安卧于锦簇花团中,党旗覆盖在他的身上。

一副嵌有先生名字的挽联挂于大厅两侧:“一世求索成果浩海上,毕生从教育苗青天下”。一生耕耘于三尺讲台和寸土实验室,一生扎根于祖国科学前线的吴浩青先生,在此接受家人朋友、同事学生的最后告别与致敬。

先生命硬。华东医院的护理主任透露,吴老好几次病危,换做一般人都挺不过来,独独他“一救就活”。做血透维持一个半月,打多巴胺几乎创世界纪录,医生不敢再用药,院长下令“再加”。复旦现任化学系主任唐颐回忆,医生多次说是不行了,过几天打电话说又回来了,没事儿了,“很多奇迹。这次我们还是希望他又能挺过去,但是……”吴浩青先生真的去了,多脏器衰竭,享年97岁。时间在2010年7月18日8时58分,定格。

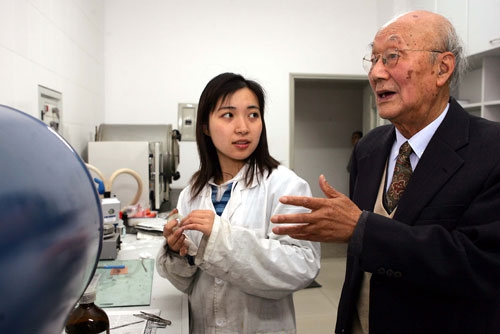

复旦化学西楼前挂起串串纸鹤。直到病逝前三年,95岁高龄的吴浩青仍出入于此,坚持每周两次,投入实验一线。从家到实验室,他很喜欢走这一路,哪怕时间要花去普通人的两倍。

“我虽已是年届九十,但我不服老,在别人惊讶的目光中我还进实验室、开组会,因为这是我的乐趣之所在,我舍不得那里。”五年前,92岁的他这样说道。

“乡下人”、“老红军”

“助教工作可满足我毕生的抱负。”

“如果命运让我重新选择的话,我想我仍然会选择做老师。”

追悼会那天,化学西楼中只留肖为保师傅一人独自伤心。他是化学西楼的管理员,其家人与吴老的缘分已逾70载。他本打算穿得体面正式再向吴老鞠三躬,但因为化学系的师生们集体前往悼念,他又自愿留了下来:“这是我的本分,我就是想着吴浩青对本职工作多认真,为了他我也应该坚持这个岗位。”肖师傅的嘴上常常念叨的吴先生的大名,毫无距离感,如今吴先生走了,他坚持要到吴家给老先生磕头。

1991年,肖为保来到复旦工作时,就早已听闻了吴先生的大名。原来肖师傅的姑妈曾经在吴家做了十几年的保姆,因为喜欢吴家的为人,常和家人说起。1996年,肖师傅努力争取到了化学系的工作职位,为的就是姑妈曾经说的吴浩青先生。令肖为保惊讶的是,当时85岁的吴先生仍然记得姑妈的名字。一年冬天,吴浩青贴心地准备了一套棉衣裤让肖师傅带回家中去,怕乡下天冷,让老保姆冻到了。

“吴浩青的生活真是艰苦朴素,他的生活就像是个老红军。”肖师傅曾三次帮助吴家修理同一张凳子,因为吴先生坚持还能用的就决不能浪费;不少邻居也记得吴老穿着破旧的老头汗衫散步买菜、和邻里聊天;几十年来,吴家的子孙一个个都成才了,吴先生却坚持自己住在老房子,连家具也几十年未曾变过。

肖师傅深深怀念着这位叫得出楼中每位勤杂工人姓氏的大教授、老院士:“在复旦,我们同乡人都知道吴浩青人特别好,从不把我们当下人看,大教授也没有一点点架子。”

然而80多年前,“大教授”还是穷小子时,县城富家子弟们满口“乡下人”的叫喊取乐也曾缠绕着他。出生在江苏宜兴县丁蜀镇农村的他,13岁,刚以优异成绩考上宜兴县立中学,不久更是考取插班生,可免读一年书。

父亲是私塾先生,常年抱病教书养家糊口,十年前已离开人世,留下他与母亲、姐姐相依为命。不识字的母亲秉性好强,嘱他好好读书,立志典田卖地将其培养成人。由于家境窘迫,姐姐只能在家帮助母亲操持家务,他因此也更珍惜读书机会。然而没想,那年“双十节”,宜兴县发生了一场共产党领导的农民起义,县中随之被查封,吴浩青一下无书可读,转入私立精一中学重读初二。

第二年暑假,领了肄业证书,年仅14岁的他凭此成功考取江苏省最好的中学——苏州中学。家庭经济困难,他只能借钱买书,加倍刻苦学习。高三毕业,吴浩青轻松考上浙江大学化学系。周日教室要上锁,他常常赶在这之前躲到教室拐角处,等门被锁上后,一个人静静地在书海中享受。四年来,他继续依靠亲友借贷资助,并在周厚服老师的帮助下兼任部分助教工作,半工半读完成学业。

毕业时,三份教职放在他面前:防空学校化学教官、扬州中学教员,还有便是继续留在浙江大学做助教。急需还清欠债的他,却出人意料地选择了“清水衙门”,薪水少一半不说,还有五年内不升讲师就得主动辞职的压力。“当时,钱对我来说是多么的需要!但毕竟非我孜孜以求的初衷。自从懂事起我就立志要做一个大学教授,一面教书,一面从事研究工作,为国家做点有益的事,何等快乐!这是我追求的生活。虽然三个工作都能传授我所学知识,但前两个只能完成我一半愿望,缺少继续研究的条件,而助教工作可满足我毕生的抱负。”

半个多世纪过后,他回想一生教书育人的历程,“没有彷徨、没有矛盾”。“我把讲台、把实验室当作了我乐趣的所在,所以有人说我是一个快乐的教书匠。如果命运让我重新选择的话,我想我仍然会选择做老师。”

惦记生产与生活的应用科学家

“只要是国家急需的科研项目,我们都会毫无保留、全力以赴。”

“我们应该作为国家建设的参与者,入党后我们更应该处处为国家着想,就像我们以前为了国家而搞锑的研究一样。”

毕业两年后,抗日战争爆发。此时的吴浩青被派往太仓师范学校代课尚不足一年。在那里,他认识了后来的夫人,比他小5岁的学生倪锦云。战乱中,吴浩青一度与浙大失去联系,后来走了十几天山路步行一百多里,终与浙大会合于江西。几年后,倪锦云待到上海大同大学化学系毕业,赶赴湖南蓝田和他会合,两人于乱世中缔结美满姻缘,从此携手走过70年风雨。

在跟随浙大到广西宜山的日子里,吴浩青将图书仪器打包装箱,用车子搬运到新校舍,再着手拆箱组建“流动实验室”。某次遭遇日军轰炸,校舍被毁,教室搬入市场、寺庙,大家搭草房或寄居乡人家中,国难当头,科研之责、育人之心未曾懈怠。1944年,他在《美国化学会志》上发表论文“芳香氨基醛及酮的合成”,展露科研才华。

从浙大龙泉分校到湖南蓝田师范,从上海沪江大学到复旦大学,抗战的颠沛流离已然翻过。1952年院系调整的波涛刚刚退潮,时年38岁的他身任复旦大学化学系副教授,迎来最好的时光。3年后,复旦开始招收研究生,科研复兴。吴浩青着手开展的第一项研究课题“钢在海水里的腐蚀”后来刊载在《化学学报》第一期第一篇。这是当时化学系的一大骄傲,吴浩青也感念:“那是我们在困苦环境中奋斗的结晶啊。”这一年,他还为筹建化学实验室而奔波。市政府拨款给他买仪器,特殊材料也由国家支持,在物资匮乏的年代,吴浩青对此感动不已。

1957年,我国高校第一个电化学实验室在他的努力下建成,成为我国电化学研究和培养人才的基地。同年,43岁的他升任化学系教授兼系主任,并加入中国共产党。直到他91岁高龄时,仍不忘勉励大学生党员,“入党不但是要求我们上进,还是要求我们对社会担起更多的责任。我们应该作为国家建设的参与者,入党后我们更应该处处为国家着想,就像我们以前为了国家而搞锑的研究一样。”

锑是我国四大丰产元素之一,研究和开发却长期无人问津。1957年,正在研究双电层结构的吴浩青着手测量锑的零电势,并开始系统研究锑的电化学性质,促进了锑的开发利用。吴浩青和他的合作者根据锑电极对有机中性分子的吸附特征,利用微分电容—电势曲线,确定了锑的零电荷电势为0.19±0.02伏,推翻了此前苏联3位著名学者公布的不同数据。1963年该结果发表于《化学学报》上,得到了世界的公认,并载入国际电化学专著。

“我们这一切都是为国家来考虑,希望能将它运用于生产。当时我们还做了很多其他有关国民经济和国防建设的研究,即使有些是无名无利的我们也毫不犹豫的承担下来。只要是国家急需的科研项目,我们都会毫无保留、全力以赴。”吴浩青回忆道。

这其中就包括“氟硅酸的电导率与百分浓度的关系”的课题。60年代,上海长宁蓄电池厂研制储备电池,委托吴浩青进行研究。他毫不犹豫地承担起这一无名无利的任务,亲自动手、夜以继日,终于在短时间内完成,他提供的最高电导率溶液在储备电池生产上沿用至今。70、80年代中,新宇电源研究所的“海水电池”、国家“768”工程项目数字地倾仪传感器、飞行平台电导液,都是先生的科研结晶。文革中,面对实验室被破坏、国外封锁保密相关资料的不利条件,凭借深厚的基础理论知识和多年研究电化学的丰富经验,先生一次次突破困难。

80年代,先生已是古稀之年。他又投入到锂电池的研究中。他提出了锂离子电池的嵌入反应机理,受到国内外电化学界关注,发表论文60余篇,获国家发明专利4项。我们如今使用的手机电池正得益于此。1987年,先生凭借着高度的科学敏锐性开始锂离子电池的锡基材料负极材料的研究,比同领域日本学者在Science上发表的文章早了十年。理论研究成果经整理作为《电化学动力学》的著作的一部分,于1998年由高等教育出版社与德国Springer-Verlag出版社联合出版。学界部分人誉吴老为“锂电池之父”,他却表示,全世界探索锂的不止他一个,愧不敢受。

先生科研工作不跟风,总是脚踏实地,坚持自己的发展方向,尤其是锂电池的研究方向。她晚年尤其关注新型的锂电池体系-薄膜锂电池和锂空气电池。

生病期间学生去看他,他还不断询问着科研的进展和实验室的建设,同时希望能够把科研成果产业化,造福社会。三年多前,他还投入大量精力,筹建了复旦-金马-大恒特种电源研发中心,并任中心主任。

59.8分与“C”的重修

“几十年来,我对学生一直严格要求,因为只有这样才是真正关爱学生,才能让他们成才。”

“既要有很强的动手能力,又要有扎实的基础,更要有远大的志向。否则就不配做学问。”

在学生们记忆中,吴老师清苦、朴素,平时穿的就是“两三套衣服,基本上不大换”,“穿得最多的是一件黄夹克”,他站着上课,从不喝水,就这样坚持两堂课。

他的课言简意赅、通俗易懂,有学生评价他的讲课风格:“包容了优雅的风格和节奏,描述了科学世界中人类所面临的所中复杂问题,详尽而奥妙。”他声音洪亮,思路清晰,尤其一手好字锻造了学生们交口称赞的的吴式板书。

吴浩青不仅将自己的备课笔记整理得清晰详尽,每回开课时,头一堂课他就要求学生务必做好笔记。庄继华曾上过吴先生执教的统计热力学课。两周以后,吴浩青把学生们的笔记收齐了,逐字细看。大至公式推演犯了错误,小到“被”字右边一竖没有出头,吴先生都会一一修改。

吴老的弟子、复旦大学化学系教授余爱水至今记得,自己90年到吴先生门下读博士,有一门电极过程动力学课,一个平时成绩不错的同学期末考试考得并不好,拿了一个C。后来这位同学申请出国,恳请先生修正一下分数,先生斩钉截铁地说肯定不行,但也给予机会,要求他重考一次再考虑评判分数。现在,这位学生仍然在美国从事尖端的化学研究。

复旦大学化学系退休教授江志裕也是吴老的学生,他向记者证实,2006年时,吴浩青对于招收的研究生,仍实行着“考C就要重修”的铁律。C并非不及格,但在要求严格的先生眼中,考C就是不过关,必须重念。而更广为传颂的事例是,他曾打出过59.8分的成绩,学生将考卷拿回仔细研究,发现给分丝毫不差。

吴浩青尤其重视数理基础,甚至专门请了数学老师给自己的博士生补课,并且不占自己的课时。复旦化学系教授范康年对此同样印象深刻,“他经常会来跟我们讨论,诸如针对不同阶段的各届学生,教学应该上哪些课……他甚至会把数学应该上什么,物理应该上什么,有多少学时,都安排得很仔细。过了一段时间,他还会了解执行情况和实际教学的效果。”

余爱水回忆先师,动容地说:“先生对学生的要求非常严格,既要我们有很强的动手能力,又要有扎实的基础,更要有远大的志向。他说,否则就不配做学问。”

在他印象中,就有两名学生被先生劝退。他直接找学生谈话,了解志趣、分析未来发展,最终将其劝退。此后还推荐他们去其他大学任教。他的态度是,“每个人有不同的志向和爱好,我不要求我的学生都从事科研工作,我希望他们都能做自己喜欢的事情。”

相同的话语也在他对4个儿女及孙辈的教育中得到应证。他们中,有的在美国做医生,有的在国内研究所担任领导,有的子承父业继续做教师,还有的成为检察官。“爸爸对我最大的影响,是两个词,就是认真和实在,对我们做什么工作并不在意,他在意的是我们做得怎么样。”儿子吴全说道。

“与学生为伴,以实验为乐”

“无论测量、分析都要亲自动手做实验……第一手资料都不知道还怎么去指导学生呢?”

“与学生在一起是我最大的乐趣,这也许就是所说的‘教学相长’吧。”

先生喜欢烧菜,直到95岁还在自己“买汰烧”。吴老的秘书王卫江记得,他经常自己“炒个鸡蛋什么的,还做得蛮有意思。”唐颐说,那是吴先生“为了锻炼动手能力的活动,他就怕自己手抖得过分了做不了试验。”

做化学的吴先生对蔬菜里的农药也“上心”。余爱水回忆起先生买菜的往事,直说先生在生活上“天真”。九十多岁的人,总找同一个人买菜,卖菜人也善良,即便先生去晚了,也总把菜给他留着。有一次他问起缘由,先生答:第一次买菜的时候那个人告诉我,我这个菜是没有施过农药的。余爱水信口回应,那家伙骗你,现在哪有菜没有施过农药、没有施过肥啊。先生转而乐呵呵地答,反正吃了这么多年也没事儿,就相信他了。

不光对菜进行“实验”,吴老甚至将自己作为“研究对象”。长期以来,他养成了每天自己测量记录血压、体温的习惯,直到去年春节后中风才停止。他记得比护士还勤快,以至医生更愿意看他的记录而不是护士的。

然而他一生投入最多的还是他的化学实验。他曾给学生作学术报告,将化学家和实验的关系比作“鱼和水”。他说,“化学是一门实验性很强的科学,实验对化学非常重要,如果你不做实验结果从哪里来呢,所以无论测量、分析都要亲自动手做实验。我们化学系要懂得搞科学理论还应懂得搞技术,我们不能忽略动手能力,再好的结果都是用手做出来的。”他看不惯如今老师忙着搞项目跑经费、实验全部交由学生操作汇报的现状,坚持老师要亲自动手,“第一手资料都不知道还怎么去指导学生呢?”

几十年来,吴先生总有在实验室搭个床的习惯,晚上实验做晚了就不回家在实验室内小憩。这最初源于1955年他负责筹建的我国高校第一个电化学实验室。当时的实验室四周全由屏蔽电子干扰的铜丝网包裹,连门都是特殊材料制作,加上经费条件有限等因素,实验室面积很小,人呆在里面时间长了很不舒服。可吴浩青高兴得不得了,珍惜得不得了。他说,“物资本来就匮乏,国家能给我们这样的优惠、这样的支持,很不容易了。”由于当时实验设备还不具备可自动记录数据的功能,他专门买了个闹钟放在床边,半夜闹铃一响,就赶紧起床摸到实验室去记数据。

把床安在实验室的吴先生把这里当成了第二个家,他还在实验室外种下了几株月季花,吴先生说:“这花开得好看,养起来也不难”。花花草草正是他生活中的一大爱好,住处外的公共院子里,吴先生也种了一株香樟树。他喜爱将花草种在院子中,而不种在自己家里,“花花草草就是要养好了给大家看的,我一个人看又没有意思。”

至于科研试验,吴先生也常说,不能一个人看了算。空间电源研究所高级顾问李国欣说,吴先生的学生都知道,对于学生发表的文章,先生除了要求实验必须可重复并且保留所有实验数据以外,他还会逐个认证他们的实验。只有通过认证,文章才能去投稿,而非他想法和思路的文章一律不许署他的名。

吴先生爱护实验室里的一切仪器和材料。有些学生不小心将试管用坏了,他就不高兴,厉声教育道:爱护实验室就是爱护国家财产。余爱水95年出国后还接到老师的来信,询问实验室里某个钢瓶去了哪里,直到直到钢瓶的下落为止。

先生终生从教,房子与家具几十年未变,优秀学生却不断涌现。他培养了近五十名硕士、博士和博士后,其中不少人已是教授、总工程师、研究所所长、系主任,更有三位已成为中科院院士。他曾不无感慨地说道,“这对一个老师来说已经很满足了。”

吴浩青先生生前对年青一代的学生有十六字的劝学箴言:“学无止境,永不自满,严谨治学、求真创新。”他以往还常引用一句话,“世界是你们的,也是我们的,但归根结底是你们的。”而今,他的事业、他的品性,确在学生们的生命里延续。