吴良镛:倾力打造“理想之城”

原标题:他倾力打造“理想之城”,让人们诗意般栖居在大地上

“不管你到哪个国家,说起中国的建筑,大家都会说起吴良镛。”

这是著名美籍华裔建筑学家贝聿铭说过的一句话,被他高度赞誉的这位科学家,就是中国科学院院士、中国工程院院士,我国建筑与城市规划领域的学术带头人,国家最高科学技术奖获得者——吴良镛。

今天,我们要说一说他的故事。

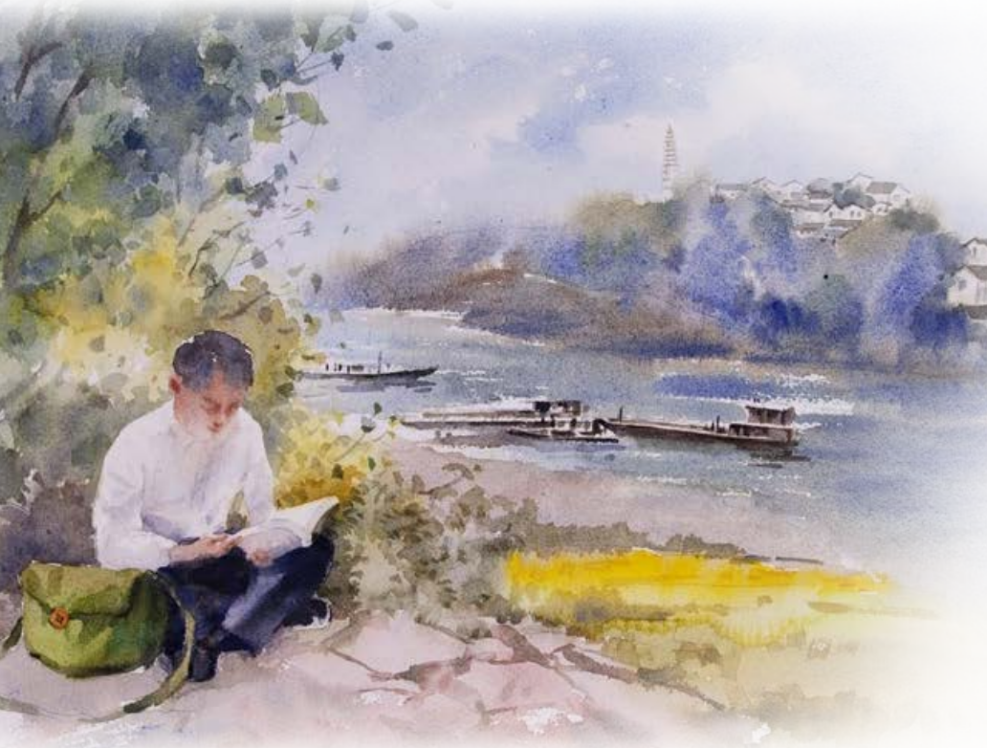

1922年,吴良镛出生于江苏省南京市的一个普通家庭。他自幼喜爱文学、美术,兴趣广泛,读书刻苦勤奋。1937年,为躲避战火,吴良镛随兄长离开南京,先后到武汉、重庆求学。

流离失所、国破家亡的痛苦经历,使吴良镛内心树立起了“谋万人居”的伟大理想。他怀着“从事建筑行业、重新修整惨遭蹂躏的城乡”的心愿,走进了中央大学建筑系。

大学期间,吴良镛在观看一批国外建筑杂志缩微胶卷时惊讶地发现,同样饱受战乱侵扰的西方建筑界已经开始着手于战后城市重建和住宅建设的研究。从此,“城市建设”这个概念深深印刻在了他的心中。

吴良镛出众的才华引起了建筑学家梁思成的注意,并把他调到身边工作。“在梁先生身边工作,有机会看到他从国外带来的建筑领域的最新资料,这让我开阔了眼界,积累了不少建筑学知识。”说到恩师梁思成,吴良镛充满感激。

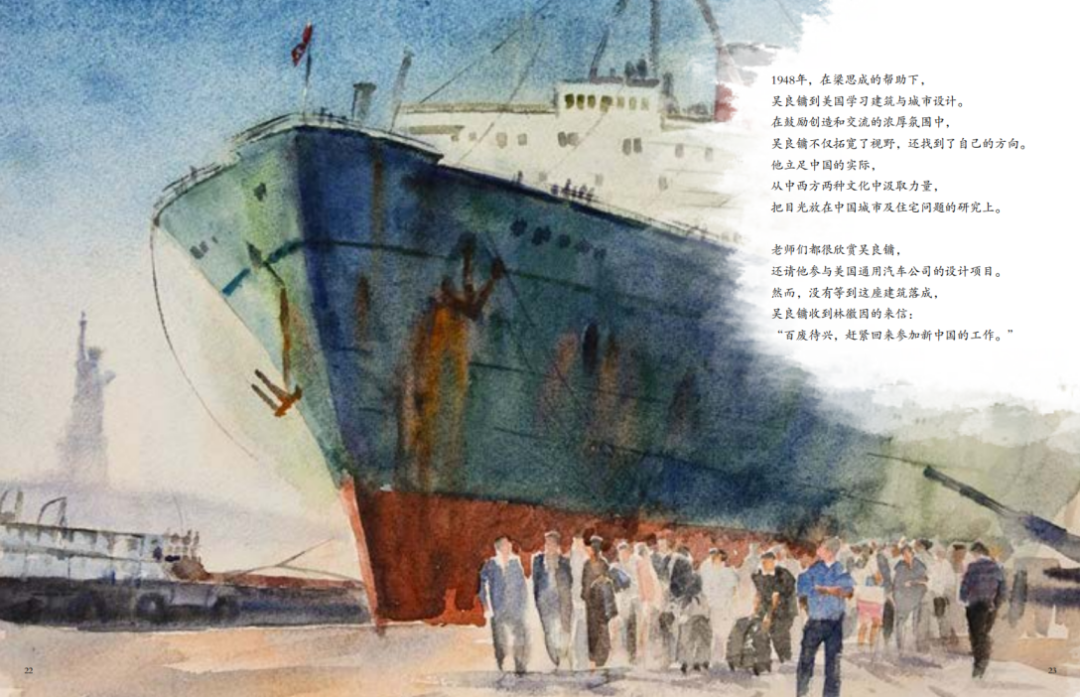

抗战胜利后,刚毕业两年的吴良镛开始协助梁思成创办清华大学建筑系,之后又在梁思成的推荐下到美国匡溪艺术学院建筑与城市设计系深造。在著名建筑师沙里宁的指导下,吴良镛开始探索中西交汇、古今结合的建筑思路,他出色的作品频频获得国际大奖,并参与了美国通用汽车公司大楼的设计项目。

1950年,吴良镛收到林徽因的来信:“百废待兴,赶紧回来参加新中国的工作。”他绕道香港迅速回国,重新执教清华,开始探索具有中国特色的建筑设计与城乡规划之路。

上世纪80年代初,吴良镛开始致力于广义建筑学的思考,他的着眼点从单纯的“建筑”概念转向“人居”。他提出“从单纯的房子拓展到人、到社会,从单纯物质构成拓展到社会构成”的理念,大幅度拓展了建筑学的视野。

在积极探索理论的同时,吴良镛还和同事们一起踏遍千山万水,为解决中国城乡建设和人民居住的实际问题,完成了一项又一项重大的开创性工作,其中菊儿胡同的改造正是他学术思想的最好体现。

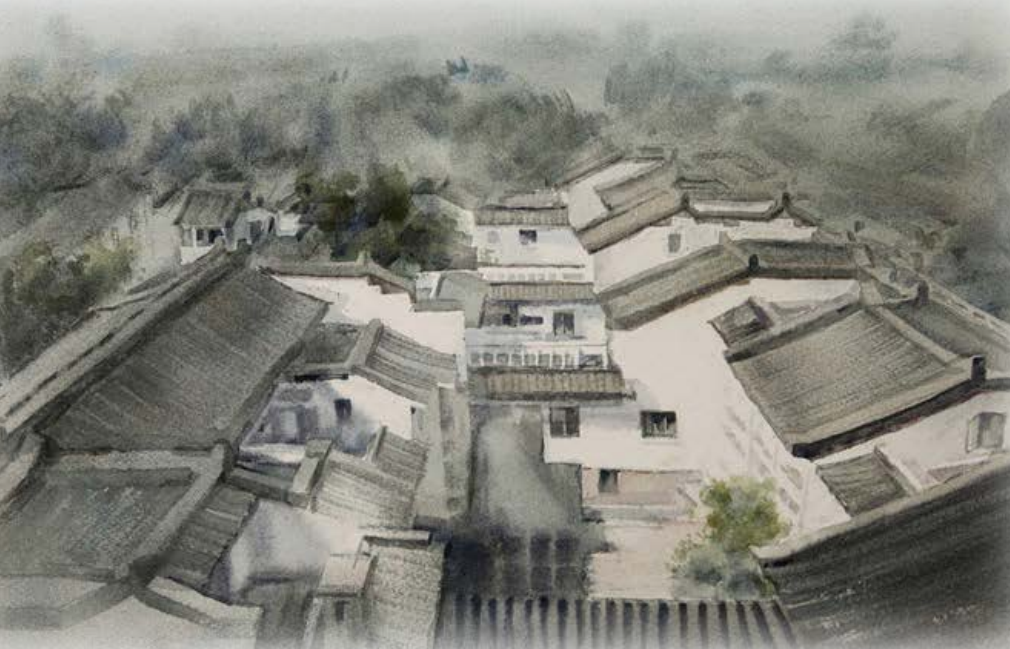

位于北京东城区的菊儿胡同,建筑密度极高,44户人家共用一个水龙头和厕所,不断加盖的小棚子,把一座院子挤占得转不开身。1988年,吴良镛受邀改造这个典型的“危积漏”(危房、积水、漏雨)地区。

经过调研,他构思出了新建筑“插入法”,即根据其原有建筑的肌理以旧换新。相对于大拆大建,吴良镛倡导的“有机更新”理念延续了城市原有的历史环境,对于具有深厚历史底蕴的城市来说,可谓是探索了一条旧城更新和危房改造的新路子。

改造后的菊儿胡同成为北京老城区改造的典范之作,回迁的老住户对改造的结果分外满意:集中供暖、通畅的上下水系统、实用的小户型。这一改造项目还吸引了世界的目光,并于1993年获得联合国颁发的“世界人居奖”。

改造后的菊儿胡同

吴良镛的学术探索并未停止在“广义建筑学”,他还从学科群的角度整体探讨,创造性地提出“人居环境科学”,这一理念在他牵头起草的《北京宪章》中得到充分的体现。

让人们诗意地栖居在大地上,是吴良镛一生追求的理想!他适应时代需要,勇于理论创新,为建筑学的科学发展指明了方向,为美好人居的实现探索出了一条科学道路,为中国城乡建设的协同发展奉献了毕生心血,作出了卓越贡献!

参考资料:

[1]高文静.建造一座理想之城:吴良镛的故事[M].北京出版社,2022.

[2]田雅婷.吴良镛: 筑梦人生[N],光明日报,2012.2.15.

[3]文中配图均选自“共和国脊梁”科学家绘本丛书《建造一座理想之城:吴良镛的故事》