吴新智:引领中国古人类学研究进入世界先进行列

原标题:哀悼!吴新智院士逝世,他引领中国古人类学研究进入世界先进行列

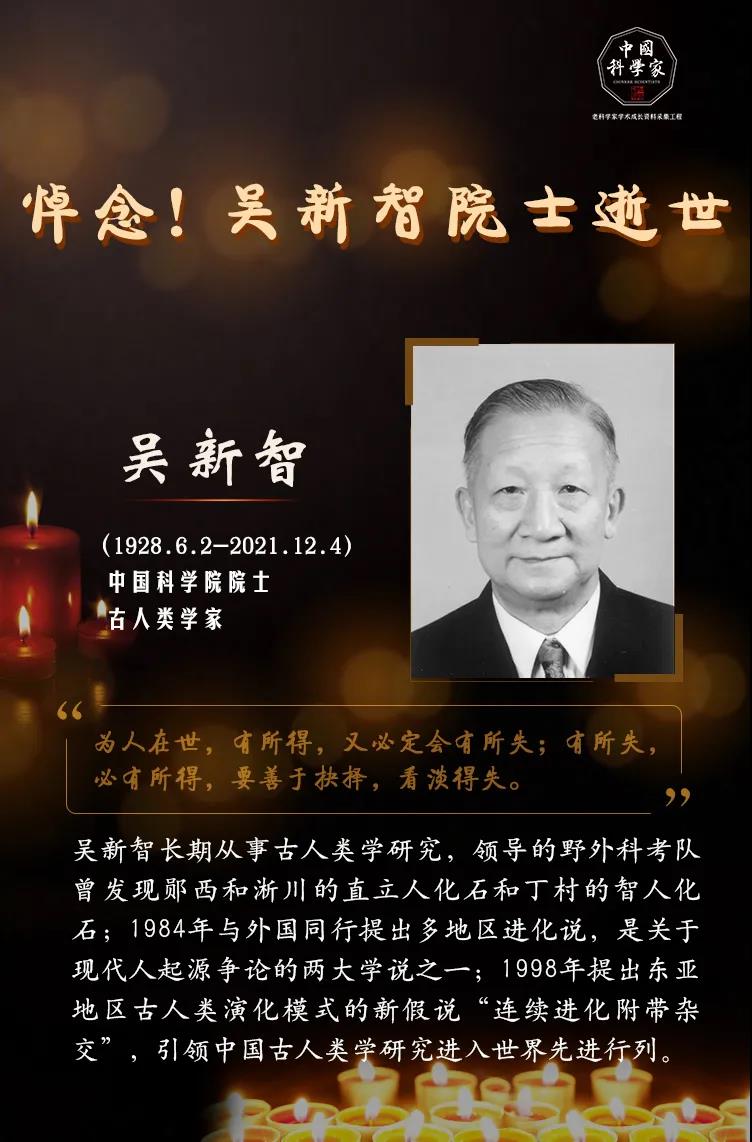

2021年12月4日,中国科学院院士、古人类学家吴新智因病医治无效在北京逝世,享年93岁。

书海无涯救国梦

1928年6月2日,吴新智出生在安徽省合肥县。4岁时,略通文字的妈妈开始教他识字;5岁时,家人让他跟着亲戚共同聘请的家庭教师李斯民学习国文。

吴新智与吴家父祖辈合影(前排右一为吴新智,摄于20世纪30年代)

“忠孝传家久,诗书继世长”“吴崇让堂”“敬惜字纸”等家庭传统,培养了他对文化发自内心的亲近感,从而养成爱好读书的习惯。

吴新智的四伯吴鼎和经营的协和药房里有一部分藏书,吴新智常常钻入药房如饥似渴地阅读。当年龄相仿的兄弟在敞厅或堂屋里玩得热火朝天的时候,他却独自窝在角落里阅览司马光砸缸、木兰从军、王祥卧冰等典故。

抗日战争爆发后,为了躲避战乱,吴新智一家人搬到四川乐山脚下。战乱与流离时期,年纪尚小的他愈加沉稳,潜心学习,是县立群众教育馆图书室的常客。

1939年,日本飞机轰炸乐山,吴新智的家不幸被毁,好在家人无恙。这件事更坚定了他努力学习科学知识报国的决心。上学时,吴新智一直是年级第一,以奖学金支撑学业。

吴新智全家合影(后排左一为吴新智,前排中间为吴新智母亲,摄于20世纪60年代)

因为母亲体弱多病,吴新智一直以报考医学院学医为理想。因为政治形势与现实因素,他先后进入国立武汉大学法律系、同济大学医学院和国立上海医学院学习。

这期间的学习积累增长了他的医学知识,提高了逻辑思维能力,对他以后开展古人类学研究,特别是不完整的古人类化石信息的提取和判断工作大有裨益。

弃医从古见天地

1951年,吴新智到大连医学院进修。选专业时,他综合考虑自身理想和倾向,在生理、病理、药理及解剖等方向里,最终选择了解剖学。人类学家吴汝康教授是他所在的解剖学教研组主任。由此,吴新智第一次接触到古人类学,慢慢了解并迷上古人类学。

在吴汝康教授的鼓励下,1955年吴新智报考了中国科学院研究生,并于1957年3月进入中国科学院学习。

1965年,他与研究地质学和第四纪哺乳动物学的同事在陕西蓝田进行发掘研究。1966年2月,吴新智的研究报告《陕西蓝田公王岭猿人地点1965年发掘报告》在《古脊椎动物与古人类》发表。

吴新智(前排左一)在考古挖掘现场与工作人员合影(摄于20世纪70年代)

1976年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所举办纪念恩格斯《劳动在从猿到人转变过程中的作用》100周年纪念讨论会。大会上,吴新智与张银运发表了《中国古人类研究报告》,提出我国古人类在一些形态特征上存在明显的相似性,他们之间的体质发展有着肯定的连续性。

1984年,他与两位外国人类学家联名提出现代人起源的多地区进化说,主张现今的四大人种分别起源于中国、非洲等多个地区,他们在各自的地区相对独立地连续进化,互相间有一定程度的基因交流,使得全人类发展成一个多型种——智人。

吴新智赴南非考察交流合影(左起高星、吴新智、刘武;摄于2007年10月)

最开始,吴新智的“现代人多地区起源假说”并不占有什么优势,但他始终坚持着自己的观点。

在硝烟四起的学术论战之中,他愈加潜心科研,总结了中国地区古人类的一些共同形态特征。这些特征是其它地区古人类所少有的,特别是这些特征共聚于一个头骨的情况更不见于其它地区。他还发现有一些化石的个别特征,与中国大多数化石的共同特征不同,却与欧洲尼安德特人多见的特征一致,显示出基因交流即“杂交”的情况。

基于此,1998年,吴新智为我国的人类进化提出新的假说——“连续进化、附带杂交”。

为了证明自己的观点,1999年,71岁的他开始从头学习生物学知识,尤其是分子生物学中与人类进化相关的前沿进展。最终,他借由对DNA的研究,通过实验和科学的推理论证,找到了能佐证自己学说的证据,轰动了世界。

也是在这一年,他当选中国科学院院士。

现在这个假说与“非洲起源说”一起,成为人类起源问题中的影响最大的两个学说。

从心所学乐陶陶

在吴新智的办公室,桌上放着一个头盖骨,帘后整整齐齐摆着20多个骷髅。这不是恶作剧,而是一位痴迷人类起源的古人类学家的一片痴心。

吴新智(右)于北京办公室工作时留影(摄于2001年)

刚接触古人类学的时候,吴新智只是不想虚耗时间,一心跟着吴汝康教授埋头苦干。回忆起来,他乐呵呵地说:“反正什么事情都是,你好好干就能干出一点小小的成绩,一有点成绩就有点乐趣,乐趣多了慢慢就喜欢了,时不时还有点小happy,这就越陷越深了。”

吴新智(前排右二)于山西太原参加中国解剖学会工作会议合影(摄于1994年5月)

他调侃自己的专业是不能供人吃饭穿衣,只是增添生活色彩的“胡椒面”。学科小,资源上不可避免受到挤压,所以他常劝后辈,看开一些,看长远一些,尽量把精力投入在学术上,不要在别的地方分心;遇事要隐忍,不要人为制造不愉快,尽量使学科发展顺遂一些。

他总是说,科学研究是个长远的事,熬夜伤身体不划算,不如顾好身体多干几年。“活久一点嘛,就能工作更久一点,说不定还能看到更多新的研究成果。”

2000年1月,吴新智于开罗埃及博物馆前留影

对于古人类学,吴新智有着自己更加深刻的理解。“地球起源、山川变化,生命怎么发展,人是从哪儿来的,世界观是怎么形成的?人的起源是其中一部分。我们这代人是受唯物主义教育的,古人类学是辩证唯物主义的自然科学基础的一部分。它有哲学的意义。”

如今,吴新智院士永远离开了我们。

沉痛悼念,

永远缅怀!

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考文献:

[1]席焕久. 吴新智:以澄净的心灵与远古对话[N]. 中国科学报,2016.2.15.

[2]章文立、王倩. 老先生|吴新智:“少数派”的坚持[OL]. 澎湃新闻,2017.12.5

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1885491

[3]朱江,张维真. 吴新智:现代中国人始祖源自本土[N],合肥日报,2016.8.18.

[4]本文图片来源于中国科学家博物馆(网络版)