中西医结合与吴咸中

“国家提出中西医结合,既有爱国主义,又有科学预见。献身这一事业,虽然对个人发展有风险,但是仍要艰苦奋斗,不懈探索。”吴咸中对中西医结合的最初认识,贯穿了他人生道路的始终。

难抵中医诱惑

1958年,毛泽东主席提出了继承与发扬祖国医学、创造中国新医药学的伟大构想和培养中西医结合高级医生、要出几名高明理论家的伟大号召,当时的吴咸中(下称“吴老”)年富力强,积极响应号召,报名参加“西学中”离职学习班。

就在他报名参加时,有的同志却为他惋惜。那时他已经在普通外科和血管外科崭露头角。人们预料,他成为外科名家只是时间问题,“西学中”这条道路却充满荆棘和风险,如果“取宝不成反丢刀”,将会成为终身遗憾。

吴老生于1925年,学生时代,中华民族饱受凌辱,故乡东北正处在内忧外患的艰难年代,学习条件十分困难,吴老靠自我奋斗考上大学,走进医学殿堂。1948年吴老大学毕业后不久全国解放,在天津中央医院(后改为天津市立总医院及天津医学院附属医院)外科度过了青年医生时代。

从1949年1月天津解放到1959年初离职学习中医,是吴老在专业上进步最快、工作上一帆风顺的大好时期。1956年,在毕业后8年,年仅31岁的吴老就被任命为外科副主任,协助虞颂庭主任管理全科工作。

就在这个时候,贯彻党的中医政策的春风吹到了医院,引起了吴老对中医的再认识。“我的第一部中医启蒙书是南京中医学院编写的《中医学概论》。反复阅读后,我对中医学产生了浓厚的兴趣,开始用大黄牡丹皮汤治疗急性阑尾炎。”据吴老介绍,当时医院也在支持骨科刘富贵开展按摩,允许韩丰年在普外门诊设立中医痔疮门诊,这两位同志都是工人出身,医术是祖传的,医院的举动在当时也算是“解放思想”了。

吴老曾接受中央电视台《大家》栏目专访,当记者问及选择中西医结合道路的动机时,他毫不犹豫地回答道:“对事业上的重大抉择,还是要讲党性,讲奉献。”他认为,毛主席提出中西医结合,既有爱国主义,又有科学预见。献身这一事业,虽然对个人肯定有风险,但是仍旧要艰苦奋斗,不懈探索。

“为期两年半的离职学习及初步的中医临床实践,对我后半生的专业发展起到了决定性作用。”吴老以优良的成绩完成了天津中医学院开设的课题,利用课余时间较系统地阅读了历代有代表性的名著、各家学说及有关杂志上的论文。这时的吴老,知识结构发生变化,学术视野不断扩宽,取西医之长补中医之短,或取中医之长补西医之短,寻找结合点,对中西医结合的发展前景也增强了信心。

中西合璧起步难

1960年秋,结合离职学习班的专业实习,吴老和几位志同道合的外科医生,选中了中西医结合治疗急腹症这个课题,开始了中西医结合治疗急腹症的探索。为什么选择这个课题?“一是我们对外科急腹症比较熟悉,知其长,亦知其短,便于取彼之长补己之短;二是急腹症的疗效容易判断,不像慢性病那样,由于受多种因素的影响,难以做出准确的评价;三是当时能够取得有关单位的支持。”出于以上几点的考虑,吴老和七八位中青年外科医生合作成立了研究小组,制定了工作计划,定期碰头,互通情况,交流经验。随后,四篇学术论文先后发表在《中华外科杂志》上。

1964年年底,吴老调任南开医院院长时,医院当时已被卫生部确定为全国第一家中西医结合临床研究基地,但是条件仍然相当艰苦。第一个实验室是由停尸房改建的,仪器设备也十分简陋。

吴老凭着坚定的信念和卓越的才能,制定发展计划,确定研究方向,组织科研队伍,一年多就发生了显著变化,受到国家科委和卫生部领导高度评价,并派遣他带着中西医结合的成果赴巴基斯坦访问。到二十世纪60年代中期(“文革”前),中西医结合治疗急腹症结束了初期探索,并取得了初步的进展。

但是,就在吴老他们牛刀小试、初尝喜悦的时候,“文革”的暴风雨来了。“文革”给中西医结合治疗急腹症带来了“灭顶之灾”,除了空喊几声“唯一道路”和鼓吹“一根针、一把草”之外,再看不到像样的科学实践了。吴老也被打成“反动学术权威”,关进“牛棚”,受到批判。但对中西医结合事业的执着追求,让他顶住了这一切。

1970年年底,国家开始出现了某些安定的迹象,根据周恩来总理的指示,这年卫生部召开了第一次全国中西医结合工作会议。会议点名吴老参加,但是他还是一个尚未定论的批判对象,只能以“特殊代表”的身份参加会议。总理的讲话,像一声惊雷震动了沉闷的大地,唤起了不少人的良知,重新认识中西医结合的过去,用比较求实的态度展望它的未来,使中西医结合工作恢复了生机。

1971年春,为了承担总理指示和卫生部委托而举办的面向全国各地的“中西医结合治疗急腹症学习班”,向吴老围攻的大字报又一次被扯掉了,恢复了病床少得可怜的急腹症病房。1971~1972年经过市、区政府派来的工作组的认真调查,一个恢复南开医院中西医结合临床基地的方案出台了,“重建家园”的重担落在了吴老肩上。

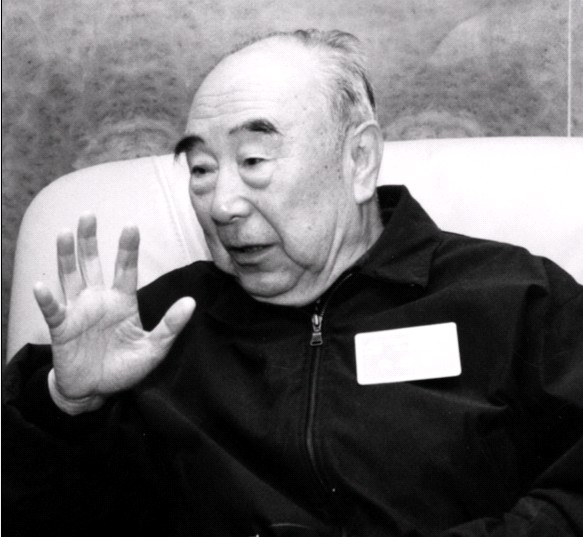

吴咸中院士(左一)在同医务人员研究临床治疗方案。

最难忘的会诊

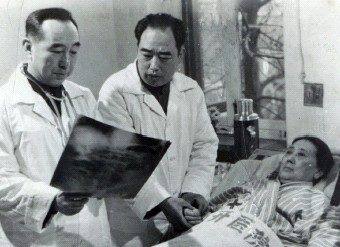

1975年12月22日,时任南开医院院长的吴老突然接到紧急电话通知,让他立即去北京卫生部保健局报到,参加一位中央领导同志的病情会诊。

当晚8点,吴老赶到北京。在医院的接待室里,著名外科医学专家吴阶平教授异常沉痛地告诉他,患重病的中央领导是周恩来总理。吴阶平教授接着告诉他说:“总理患的是膀胱癌,已经做了几次手术,现在由于肿瘤扩散,使肠管粘连,发生肠梗阻。目前腹胀严重,还不时出现阵发性的疼痛,医疗组请示中央政治局同意,决定采用中药为主治疗,安排给你的任务,就是采用中西医结合疗法解决肠梗阻。”吴阶平教授边说边起身从胶片袋里抽出几张X光片,开亮阅片机,把X光片放到阅片机上显示。

随后,吴阶平陪同他一起去病房见周恩来总理。吴阶平走近床边,俯下身去,贴在总理的耳边用手指着吴老说:“这是天津来的吴咸中大夫,参加医疗组工作!”周总理慢慢地点点头,手臂艰难地动了一下,似乎是想握手又似乎是想让他坐下。吴老忙说:“您不要动,好好养病!”那一刻,吴老本想安慰一下总理,但见到总理那种状态,鼻子一酸,竟然什么话也说不出来了!

在讨论会上,吴老根据周总理病历的记载、体检的情况、诊脉的结果,决定按照“小承气汤”的配方作为主方,另外加用几味行气消胀的药物共同组方进行治疗。

当晚后半夜,护士将煎好的药端给总理服下,吴老就坐在屏风外面的沙发上等待和观察总理服药后的反应。 半小时过去了,一小时过去了⋯⋯总理仍然没有排便、排气的迹象。

第二天清晨,只睡了一个多小时的吴老又马上参加了第二次会诊讨论。这时候,邓颖超来了,她和蔼可亲地对大家说:“你们给总理治病,该用什么药就用什么药,该怎么治就怎么治。这第一服中药虽然没有通下来,可是也没有什么不良反应,可能是药的剂量小了些。你们把他当成病人,不要总考虑他是总理,就不敢大胆地用药去治!”邓大姐的一席话,打消了吴咸中的顾虑。他马上同其他医生商量,将原药方药量加大。

当他看到护士把新煎好的药汤一勺一勺喂给总理时,心情非常紧张。随着时间一分一秒地过去,他的心情更加焦虑……⋯⋯两个多小时后,警卫员从屏风后边走出来,年轻的脸上溢满了笑容,高兴地说:“成功了!”警卫员说完话返身回去,吴老马上跟了过去。身穿蓝白色竖条病号服的总理,在两位警卫员的搀扶下,缓慢而艰难地移动着虚弱的身体,走向病床。总理看到吴咸中,连连向他点头,双眼露出了感激的目光,小声地说:“现在感觉舒服了。”看着总理的目光,吴老异常激动。

但周总理毕竟病情危重,目睹总理生命的最后18天,可能是吴老心情最为复杂的时刻。后来,邓颖超送给吴老一张照片,是周总理的医疗组成员向总理告别的场面。这张照片被吴老珍藏至今,带给他无限的怀念和无穷的力量。

但盼后生胜前贤

要振兴中西医结合事业,急需的是人才。然而,一番风雨,事业凋零,故人四散。到哪里去找人才呢?吴老想起了被下放到边远地区的昔日弟子郑显理、鲁焕章等人,他想把他们几位骨干从农村调回天津。这在当时谈何容易,几乎是难于登天的事。

吴老接受天津市领导的派遣,向曾因重病治疗而相识的一位沈阳军区领导求援,得到这位领导的大力支持,办理了五位骨干的调动手续。可是人回到天津后,却因为没有回津指标,办不了户口。

吴老只得又四处奔走,最后总算圆满解决。接着又派鲁焕章赴日进修,并购入全套消化内镜指定由他主持使用。后来鲁焕章成为了国内内镜外科的先驱者,被授予“国家有突出贡献中青年专家”称号。吴老的这一决策,实现了中西医结合外科治疗模式的重大转变,也就是“中医药应用、微创外科和手术疗法的完美结合”,成为南开医院发展史上的一段佳话。

吴老十分认同把知识分子的主要活动概括为四个方面,即学习知识、运用知识、传授知识与发展知识。对于已经大学毕业的青年医生来说,学习与运用是密不可分的,学习为了运用,运用推动学习。进人中年以后,除了运用知识更加成熟之外,传授与发展知识将成为他们的主要活动。当然,为了传授与发展知识仍然需要学习与实践,不过是更高一个层次的学习与实践。

吴老的博士研究生如果论文或临床未达到理想标准,他就强令延期毕业;对偶尔出现的学风不严谨或错误,他都严格批评,甚至动容。弟子们更多感受到的是无微不至的关心和亲人般的温暖。他甚至将自己在郊区购置的一套单元房提供给研究生来读书研究。

人们出国多是带回来一些国内买不到的商品。吴老从美国探亲回来,背来的却是六大本外科学专著。他把书分发给大家钻研,第一次的读书报告会他便亲自登场讲授。

1996年,吴老赢得了学术界的最高荣誉,当选为中国工程院院士。其后,一个个国内外的奖励、荣誉接踵而至。他曾诙谐地说:“院长变成院士了,荣誉算是封顶了,但中西医结合事业仍然任重道远,不能止步不前。”他把自己摘录的警句请书法家写成大条幅,挂在办公室的墙上。条幅上写道:“木秀于林,风必摧之;堆出于岸,流必湍之;行高于人,众必非之;谦虚谨慎,好自为之。”

天津市两名中年专家当选为院士后,他也以不同方式表示祝贺,并亲切嘱咐他们要冷静看待这种崇高荣誉:名重更应自重,科学贵在攀登。

宝刀不老志弥坚

从二十世纪70年代初至80年代初的10年间,中西医结合治疗急腹症处于逐步深入阶段:学术水平有所提高,科研思路不断扩展,以南开医院及遵义医学院为核心的协作医论与评述研究网络逐步形成,使中西医结合治疗急腹症不论从广度和深度来看,都有所发展。

二十世纪80年代初期,中西医结合遇到了新困难。由于强调中医、西医与中西医结合都应按照自己的特点独立发展,大批“寄生”在中医或西医医疗、教学及科研单位的中西医结合机构被削弱,而当时具有独立活动条件的中西医结合机构又数量很少、条件很差,出现了中西医结合前景堪忧的局面。

“中西医结合研究会”就是在这样背景下诞生的。它对于稳定中西医结合队伍,鼓励中西医结合工作者坚定信心继续前进起到了积极作用。

二十世纪80年代前中期,随着内镜、B超、CT等新诊疗仪器的引进,先进的实验研究手段与方法的掌握,再加上中西医结合硕士与博士研究生的培养,在高层次上开展中西医结合研究的条件已初步具备。吴老又开始了新的尝试,这次选择的课题是中西医结合治疗溃疡病急性穿孔。治疗方法没有大的改变,但治疗过程中的动态观察方法有所不同。由于改进了临床的观察方法,使中西医结合治疗溃疡病急性穿孔的科学水平有了进一步的提高。对于常见的胆总管结石,开展了经内镜十二指肠乳头括约肌切开与中药排石的联合治疗,使排石率达到90%以上,排净率达75%。其疗效既优于传统的中西药物合用的“总攻排石”,又高于单纯的经内镜括约肌切开术。

“中西医结合前景广阔,大有可为。”吴老更加坚定地说。

吴咸中(1925年—),国内外闻名的中西医结合专家、卓有成就的医学教育家和管理专家。他科学地运用中医、西医之长,确定了中西医结合治疗急腹症的临床地位,阐明其治疗规律,提高了中西医结合治疗急腹症的理论水平。他还提出了“抓法求理”的研究思路,促进了中西医结合治疗急腹症临床研究与基础研究的有机结合,是中国中西医结合领域的开拓者之一。

作者简介:朱广丽为天津市南开医院党委书记,徐春燕为天津市南开医院基建支部副书记