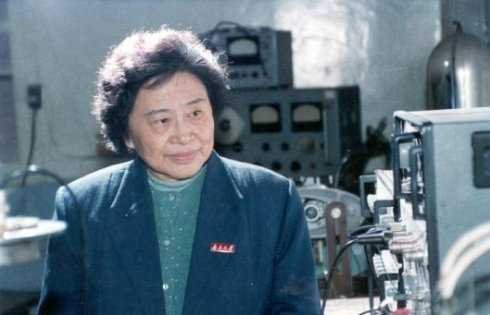

王业宁院士——南京大学

王业宁,中国科学院院士,1949年,毕业于南京大学物理系,历任南京大学副教授、教授、晶体教研室副主任,中国物理学会内耗与超声衰减专业委员会副主任。从事固体内耗相变及高温超导体中结构不稳定性等方面研究,尤以相变内耗研究见长。参加冯端主持的晶体缺陷的研究,1982年,获中国国家自然科学奖二等奖。与冯端等合著《金属物理》。1994年岁尾,年逾花甲的王业宁荣膺中国国家重点实验室先进个人金牛奖。

王业宁 女,安徽六安人,出生于安徽安庆。物理学家。中国科学院院士。

1949年,毕业于南京大学物理系,历任南京大学副教授、教授、晶体教研室副主任,中国物理学会内耗与超声衰减专业委员会副主任。从事固体内耗相变及高温超导体中结构不稳定性等方面研究,尤以相变内耗研究见长。对于一级位移型相变的瞬态内耗与稳态内耗都最早获得重要的实验规律,并提出了相应的机制。近期又统一了两个学派关于瞬态内耗的理论。发现畴的粗(细)化具有一级相变特征及二级铁弹铁电相变引起的内耗峰;建立了畴界粘滞损耗理论,定量解释了畴界引起的力学和介电性能的一些反常行为,从而可以作为研究记忆元件(电学的和力学的)性能的手段。首次研究高温超导体中的类相变与铁弹行为,并测定相应的铋锶钙铜氧的弹性软模;结合内耗背景与载流子浓度的关系及其在Tc下的陡降,提出伴有动态畸变云的载流子模型并用内耗法求得了超导能隙。参加冯端主持的晶体缺陷的研究,1982年,获中国国家自然科学奖二等奖。与冯端等合著《金属物理》。1991年当选为中国科学院院士(学部委员)。1994年岁尾,年逾花甲的王业宁荣膺中国国家重点实验室先进个人金牛奖。

进入物理世界的王业宁,经过几年努力,在专业上大有进展。60年代初期,她发现,马氏体相变,包括其他一级相变的瞬态内耗的大小正比等于振动一周内马氏体的转变量。这个后来被写进教科书的“马氏体相变内耗规律及其机理”的结论比国外同行对这一方面的发现早了整整10年。

1963年,她又主持建立了压电组合振子内耗仪,扩大了测量内耗的频率范围。1964年,该成果荣获国家科委、计委、经委联合颁发的新产品奖。

“十年动乱”时,王业宁的丈夫林醒山教授被戴上走资派的帽子关进了牛棚。她领着年幼的儿女去了农场。回到南京后,又去修大桥、采煤、挖地道。当时,不少好友都担心她吃不了这些苦。然而,性格开朗、遇事豁达的王业宁,从容不迫地面对眼前发生的一切。劳作之余,她边辅导儿女读书,边孜孜不倦地啃专业书。回忆起这段经历,王业宁说:“当时只有一个信念,就是天塌下来,我也要挺住。”

1973年,在邓小平重新工作的形势下,南京大学开放了一部分实验室。王业宁立即开始了工作。当时,由于各方面尚不正常,不但政治上要冒风险,物质条件更谈不上。炎热的酷暑里,实验楼的三楼断了水,而王业宁正在试制的声光调Q激光器需要用水冷却。于是,已经45周岁的王业宁和一位年轻人顶着夏日高温,一桶一桶地从楼下拎水,一干就是十几个小时。

实验、失败、再实验、再失败,科学事业是不会怜悯人的。他们像苦行僧一样把自己关在实验室里,不停地攻关。

一天,王业宁突然发现输出脉冲在示波器上闪了一下,随即消失。她立刻意识到:自己的路子走对了。但为什么老是失败呢?她反复检查实验过程,苦思冥想其中的道理。这时,锲而不舍的专业积累帮助了她。她分析可能是声功率很大使器件发热,因膨胀不均导致光路散开。于是,她再实验时加以冷却,终于研制出中国第一台“声光调Q—YAG激光器”。在中国国内激光界引起不小的震动。王业宁也由此获得1978年全国科学大会奖。

1978年10月,科学的春天终于来到了。年逾半百的王业宁浑身焕发出青春的气息,她把家务和儿女都抛到了一边,带领她的研究生向固体相变与内耗方面攻关。

内耗既是实用的消声减震材料的主要性能指标,又是研究固体中物理问题的一种手段。由于不常用它,研究的人也不多。而王业宁在实践中发现:因为在丰富的内耗现象中能得到确切解释的答案较少,影响了其应用。因此,王业宁在固体相变及畴界的内耗方面做了深入而系统的研究,积累了从低频到高频较全面的知识。

1981年,王业宁创建了在测量内耗的同时,能实施观察界面变化的装置。并用这个装置首次发现了二级相变涨落引起的低频内耗峰与畴的粗化过程有关的内耗峰;还确认了畴的粗细化具有一级相变特征;阐明了Te附近畴界运动引起的内耗与弹性以及介电性能反常的机理,建立了中频范围畴界粘滞运动引起的内耗及介电损耗理论。这一理论对研究形状记忆效应与铁电存储器中存在的问题可提供有用的信息。列宁格勒大学尼卡诺罗夫教授曾说过,这一研究启发了他,也对相同设备做了类似的改进,做出新的成绩。

从1987年起,王业宁将内耗方面的研究用于高温超导体领域。她发现:高温超导体在Te以上的晶格不稳定性或类相变是与晶格参数的跳变相联系的。因为这一跳变量很小,不少人测量到这一跳变而不敢认定。王业宁不愧为女中豪杰,她根据自己反复实验积累的经验,首先确认了这一现象,并将研究结果寄给Argonne实验室。美国Brookhave实验室、Argonne实验室及休斯顿大学合作,用高分辨X光分析仪对YBCO单晶进行测量,肯定了这一结论。

1989年,王业宁又大胆地将耦合驰豫理论,原用于高分子与非晶材料应用到合金的领域无序区,发现由于位错与点缺陷气团相互作用引起的内耗如冷加工峰(S—K峰)与沉淀峰,并合理地解释了该峰反常大的激活能的起因。由于S—K峰的激活能是各学派长期研究的问题,因此,王业宁的研究引起国内外同行的瞩目,被誉为“王氏理论”。波兰、日本、瑞士、法国等国的专家也相继将这一理论运用到其他位错和界面内耗峰的研究中。

以上研究成果,先后获得国家自然科学奖二等奖和四等奖以及国家教委颁发的一等奖。

1991年,王业宁被选为中国科学院院士。1992年,当王业宁当选院士的消息公诸于世后,她在台湾和美国的亲人纷纷来信祝贺。哥嫂在信中说:“这对我们来说,是几十年里最好的消息。我们王家的智慧在你这里表现出来了。”

日本大阪大学的清水谦一教授也是一位研究相变的权威,曾问过王业宁:“在中国,就你一位女院士吧?”“不,有二十多位呢!”王业宁骄傲地回答。