谢家荣:像矿脉一样被掩埋

谢家荣

柴炽章(左)

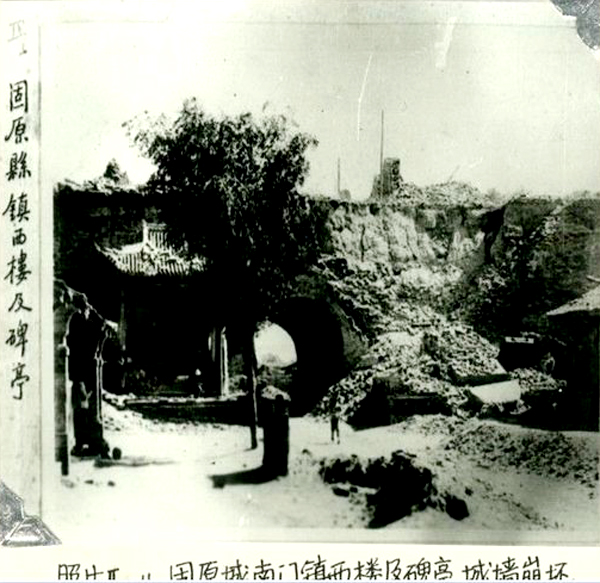

固原县城南门。

固原城墙崩坏。

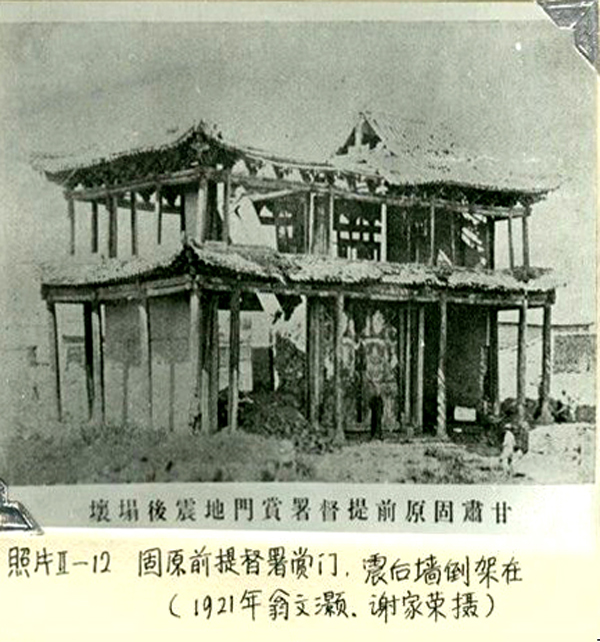

固原前提督署头门摇摇欲坠。

本版文字/闻海霞 图片/资料照片

柴炽章:人类对地震的认知是漫长的

解放后,我国的地震工作有了迅速的发展。1958年中国科学院地球物理所派郭增建、蒋明先、刘成吉、赵荣国、安昌强、王贵美等6人组成地震预报考察队对海原大地震进行实地考察,这是继翁文灏等人之后又一次规模较大的调查。历时一个多月,他们第一次访问并勘查了由李俊堡经海原县城南至干盐池的地震断裂带,第一次调查访问到了干盐池湖泊在地震时向北迁移的这一巨大地壳形变现象。他们还向当地群众散发了油印的“谈谈地震”这本科普材料,迈出了向群众宣传地震知识的第一步。

1970年,李玉龙、康哲民、沈作华、曹少康等对海原大地震再次做了实地考察,第一次明确提出1920年海原大地震的发震断层为反时针旋扭的观点。

上世纪80年代,宁夏的地震地质工作者开始介入到了海原大地震的研究中来。

12月14日,记者采访了自治区地震局副总工程师柴炽章研究员。据柴工介绍,1982年他大学毕业参加工作后所做的第一个项目,就是在海原做的。回忆起当年做海原大地震课题研究的情形,柴工不禁感叹,“当时户外工作的条件非常艰苦,交通很不方便,很多地方都没有像样的路。因为路况太差,从海原县城到干盐池路上就得3个半小时。我们坐的‘大屁股’(213吉普车)四处透风,车跑起来扬起的灰尘钻得满车箱都是,一天回来头发都是白的。”237公里的地震断裂带,科考队员一行一步一步地测量研究,徒步考察完了全程。

整个1980年代,有宁夏地震地质工作者介入的海原大地震课题研究包括“1920年海原大震的孕震构造与地震破裂带调查”、“海原地震断裂带1比5万地震地质填图”,此一阶段的研究成果收录在由国家地震地质研究所和自治区地震局共同编写的《海原活动断裂带》一书中,该书获得了国家科技进步二等奖。

柴工说,“通过几十年的研究,海原大地震断裂带地表上的宏观现象该看到的已经都看到了,在目前的理论指导下的研究已很难突破,再做研究,无非是采样精度高一点,只是修补型的,不能达到质的突破。更深入的研究需要更好的科学思想、理论模式指导,但这一点囿于目前的地震理论没有大的突破。”

“如果要把地球比作一个鸡蛋,蛋壳相当于地壳(平均厚度33公里),里面的蛋清相当于地幔,最里面的蛋黄相当于地核,现在人类连‘蛋壳’都没有打碎过。”柴工说,在科学研究方面,入地要比上天难得多。目前人类钻探地壳最深处在格陵兰,只有12公里,“蛋壳”都没打碎,更别说深层认知了。由于人类对地壳认知的粗浅、地壳构造的复杂性,因此对地震预报马上取得突破不现实。

谢家荣(1898-1966)是我国著名的地质学家、矿床学家、地质教育家,中国矿床学的主要奠基人。

海原大地震九十周年前夕,记者从海原大地震学术研讨会筹备组了解到,谢家荣的后人可能应邀参加此次研讨会,于是兴奋地做好了采访的准备。作为解放前研究海原大地震最具代表性的人物之一,谢家荣的名字早已与这次“环球大震”紧紧联系在了一起——尽管他的学术成就远远超出了此次地震研究。但其后又遗憾地得到消息,说来不了了。我们试图通过北京的媒体朋友联系其长子、中国科学院院士谢锦荣,但未果。

能接触到的,唯有史料中的那些缺乏温度的文字。

《民国九年十二月甘肃地震报告》

谢家荣,字季华、季骅,1898年9月7日生于上海市一个职员家庭。1913年,他在上海制造局兵工学堂附属中学毕业后,来到北京,考入了农商部地质研究班(后改名地质研究所),1917年被选送留学美国,1920年毕业。

海原大地震发生时,正值谢家荣刚刚回国之际。翌年,作为当时北洋政府内务、教育、农商3个部派赴灾区调查的“六委员”之一,谢家荣与翁文灏一行从北京出发,开展了历时4个月的调查。尽管当时由于交通不便,他们考察的范围受到限制,对极震区的大多数地方未能实地考察,但是他们所得到的大量的第一手资料,直至今天仍然具有很高的科学价值。这次调查堪称是我国地震史上第一次对大地震所做的全面而详细的科学调查。

谢家荣其后发表了《民国九年十二月甘肃地震报告》,报告分“地震之现象”、“地震之烈度”两部分。开篇写道:“此次甘肃地震所发生之现象,据各县知事报告颇有足记录,唯地震之时,当局者类多神经纷乱,避灾之不遑,更无暇及于精密之视察。故对于地震发生之时刻及其历时若干与大震动方向等等,而人人殊,难得一精确之结论。余等既未亲历其境,亦不能妄加推断。兹综合各种现象,汇述如下……”

“地震之现象”部分“汇述”了“地震时之气象”、“地震之时刻”、“鸣声”、“余震”、“人口之死伤与房屋牲畜之损失”、“山崩现象”、“河道壅塞及井泉涨缩现象”、“地面裂缝”、“建筑物损伤之研究”等9个方面的内容。

在报告的第二部分,关于地震烈度,他写道:“地震最烈之地为甘肃之海原、固原、静宁、通渭、隆德、会宁、靖远等七县所属之地,占面积约二万余平方公里。其间人口死亡者,在一万至七万余,房屋大半倾倒……”“烈度十度所占之总面积约十万余平方公里,烈度八度以上所占之地兼及陕西之西部,共四十八县,约亩面积二十余万平方公里。”

1966年5月,周恩来总理在接见邢台地震科学讨论会代表时指出:“说旧社会有了地震不去实践,是否这样差?1920年六盘山大地震总有人去看过,不要否定一切,历史也要一分为二,批判吸收么!”周总理这里所指的就是谢家荣等人对1920年海原大地震的考察。

人生总悲秋

作为我国矿床学的主要奠基人,1956年,谢家荣制作出一幅《中国含油远景图》,在中国划分出了22个产油区和可能含油区。这是迄今为止对中国石油分布作出的最为全面的预测之一,其中就包括最为著名的大庆油田。

有人曾问过谢家荣,成功的秘诀是什么。“不要迷失在细节中”,他托了托眼镜说,“细节很重要,但还要清醒地看过细节在全局中的位置,这才是搞科学的方法。”

谢家荣一共有5个孩子,兄妹5人的名字里都有金字偏旁,寄托着科学家对矿脉的痴迷。

作为1948年中央研究院首批81名院士之一,他也是1955年的中国科学院首批学部委员。在1957年被划成右派分子之后,他所有的职位与头衔都被撤去。从此,他的名声像矿脉一样被埋了起来,在大张旗鼓宣传大庆油田发现者名单时,他的名字也从来没被人提起过。

他再也没能做出什么成果。1962年,曾有人在中国地质图书馆看到日渐衰老的谢家荣,佝偻着背,在那儿看书,一坐就是一整天,除了碰到熟人时点头轻声问声好,几乎不说话,偶尔抬起头来,表情麻木,手边的白纸上,一个字也没有。

1966年8月14日,谢家荣在北京逝世。 1921年翁文灏。谢家荣拍摄的照片。 (本文来源:宁夏网-新消息报 )