薛禹群:伏流无声地质人

2019年是南水北调进京的第五个年头。南水进京前,北京为满足城市用水而大量开采地下水,地下水位连续数年下降。有了南水的补给,北京地下水位持续下降的趋势发生了改变。截至2019年10月底,北京市平原区地下水位比南水进京前累计回升了2.88米。

地下水位下降不仅会对居民生活产生影响,还影响植被生长,进而造成水土流失。此外,地下水位下降还会造成地面沉降,破坏房屋、公路、铁路、桥梁、水利等建筑设施,从而造成经济损失。

有一位科学家与地下水打了一辈子交道,1986年,他建立了三维热量运移模型和海水入侵潜水含水层的数值模型,该模型克服了“降雨入渗和潜水面波动对入侵水质的影响”两个难题,在国际上被评价为“发展了潜水含水层条件下的海水入侵模型”。他撰写的《水文地质学的数值法》是我国水文地质数值法的著作。由他主编并两次修订的《地下水动力学》20多年来一直作为全国教材使用。这位科学家就是我国著名水文地质学家、中科院院士——薛禹群。

薛禹群伏案阅读

家学渊源,刻苦求学

1931年11月2日,薛禹群出生在无锡礼社一个承载着深厚历史和文化积淀的大家族,薛氏家族的经济占整个礼社经济总量的百分之九十以上,同时薛氏家族也秉承了“诗礼传家”的良好家风,走出了众多著名的科学家、经济学家、艺术家、教育家等。例如我国著名的经济学泰斗,被称作“经济学双子星座”的薛暮桥和薛禹群的亲叔叔孙冶方(原名薛萼果)。

1937年,六岁的薛禹群就读于洛社师范学校附属小学。正当薛禹群对念书充满兴趣的时候,日本全面侵华开始。薛家在无锡石塘湾的房子被日军烧毁,为了生存,薛禹群跟随父母租了一条小船开始了东躲西藏的艰苦岁月。

青年时代的薛禹群,图片来自经济日报

颠沛流离中他们辗转逃到了无锡张泾桥外祖父家,并在那儿安顿了下来。薛禹群在张泾桥小学继续自己的学业。在当时民生凋敝的情况下,薛禹群为了不给父母添麻烦,早早就学会了独立。

由于父亲要时常变换工作地点,薛禹群小学和初中换了几所学校,放学后还要回家做饭,生活的艰辛磨砺了薛禹群小小的心灵,使他早早就懂得了责任、独立与坚持。

瞄准前沿,寻求突破

1949年,薛禹群考入国立唐山工学院(现西南交通大学),1952年毕业后任南京大学地球科学系(前称地质系)助教,1955年至1957年在长春地质学院研究生班学习,随苏联莫斯科地质勘探学院导师学习。

20世纪70年代后期,随着大量国外文献、书籍的引入,薛禹群发现国外开始用计算机来模拟、再现地下水流过程,通过建立数学模型来刻画实际地下水系统内所发生的物理过程的数量关系和空间形式,达到再现地下水系统的目的。

薛禹群敏锐地感觉到地下水数值模拟是未来水文地质学科发展的一个重要方向。但是此时薛禹群已经40多岁了,在这个年龄放弃已经研究了10多年的传统地质学,开始探索一个全新的未知领域,不得不说是一种艰难的挑战。

薛禹群使用手摇计算机

那个年代,计算机在我国还不常见,南京大学也没有可以运算的计算机。当时江北大厂镇南化公司引进了一台计算机,这对薛禹群来说是一个好机会。

因此他每天早上6点从家里出发,然后坐汽车到江北的南化公司 ,回家的时候往往都已经是夜里10点多。有时候他还会去杭州、上海,借用那边的计算机运算题目,往往一住就是一个多月。即使是这样艰苦的条件,也没能阻挡薛禹群将数学、计算机引入到地下水动力学研究的决心。

运用数学和计算机进行地下水模拟过程困难,出成果的速度也较为缓慢,因此地质系的相关领导及薛禹群的夫人张冬茹其实是不赞成的,但是他依然坚持自己的想法。正是因为这种坚守,薛禹群在地下水领域取得了瞩目的成绩。

科学研究,硕果累累

20世纪70年代开始,海水入侵正在成为沿海地区的“公害”,不仅造成经济损失,还对人们的生活用水造成了很大困难,严重危害着人体健康,破坏了生态环境,对社会发展造成诸多负面影响。

1975年,薛禹群与山东地区的水利部门开展合作研究,开始了莱州湾地区的海水入侵研究项目。薛禹群团队经过实际考察并结合了大量国外文献之后,发现山东地区的海水入侵主要是由于过度开采地下水。

薛禹群在考察途中,图片来自经济日报

经过长达数年的观测工作,薛禹群团队终于建立起了一套完整的检测系统,从地质角度弄清该地区海水入侵的规律并建立了两个数值模型:一个是单纯考核陆地上的水往大海流动的规律,另一个是考察咸水就是海水中的盐分的运动规律。

这两个模型的建立为当地的海水入侵防治工作提供了重要的依据,也为其它城市海水入侵的问题提供了示范性的解决方案。1997年薛禹群团队的“海水入侵规律及三维可混溶海水入侵模型与相应解法”项目获得了国家教育委员会所颁发的科学技术进步三等奖。

除了海水入侵,薛禹群在研究地面沉降问题方面也颇有建树。

地面沉降又称为地面下沉或地陷。它是在人类工程经济活动影响下,由于地下松散地层固结压缩,导致地壳表面标高降低的一种局部的下降运动。全国很多地区都面临着地面沉降的困扰。为响应国家需要,薛禹群在这方面展开了一系列的研究,其中以上海地面沉降项目最为典型。

薛禹群团队深入研究了上海市地面沉降的特征,认为它有弹性,有塑性变形,还有蠕变及滞后的问题,其变形非常复杂。考虑到变形虽然复杂,但各地区、各时段就其类型来说还是有限的,大致为弹性、弹塑性、粘弹性和粘弹塑性变形四种类型(当然在不同土层、不同地区、不同时段、具体采用的模型和模型的参数还是各有不同)。

在这四类模型中,前三种前人做过不少工作,最后一种研究并不多。为此薛禹群团队对已有模型进行了修改并建立了新的模型来解决上海地面沉降的预测问题。这一模型的建立是薛禹群团队完成的最为重要的一个创新性成果,受到了国际同行的高度认可。

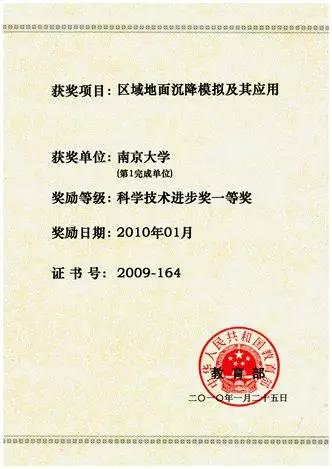

2010年薛禹群团队所申报的“区域地面沉降模拟及其应用”项目获得了教育部科技进步一等奖。

薛禹群团队项目获教育部科技进步一等奖证书

明灯指路,关爱学生

薛禹群既是院士,更是负责任、爱学生的好老师。自1952年分配到南京大学担任地质系助教,薛禹群开始了60余年的从教生涯。他在教育事业上辛勤耕耘,为党和国家事业培养了大批专业人才。

薛禹群培养的研究生中,有的成了知名教授,有的成了大型企业的技术核心,有些成了高等院校的行政领导。不管薛禹群的学生们现在成就多大,谈到导师薛禹群,学生们总是交口称赞,称薛禹群是他们的指路明灯。

薛禹群80寿辰时与学生合影

据叶淑君教授回忆,在写她的第一篇论文时,由于缺乏经验,薛禹群就帮她逐字逐句地修改,反复改了十多稿。最开始是大框架的修改,到最后就是文字、标点符号之类的修改,很少有老师能做到这样。与叶淑君有相似经历的还有张永祥,张永祥说他的毕业论文第一次是薛禹群用铅笔改的,第二次是用钢笔改的,第三次是用红笔改的。

在教书育人过程中,薛禹群对待学术严谨认真,而在生活上则是尽力关爱和帮助学生,学生吴吉春回忆道:“没有薛老师,就没有我的今天。一开始我并不想读研究生,态度非常坚决。薛老师经常到宿舍找我聊天,非常耐心地动员我继续读研究生,不厌其烦。”最终,由于薛禹群的大力劝导,吴吉春最后选择了考研,师从薛禹群,目前他已经是南京大学长江学者特聘教授。

琴瑟和鸣,家庭和睦

薛禹群不仅是一位令人尊敬的院士,他还是一个值得信赖的丈夫和以身作则的父亲。他的成功离不开夫人张冬茹的理解和支持以及和睦的家庭氛围。

薛禹群与夫人张冬茹相识于1954年。1959年两人顺利进入婚姻的殿堂。婚后的薛禹群当时正处于教学与科研工作的重要阶段,忙得连孩子都照顾不过来,张冬茹在这时候则主动承担起了照顾家庭的重担。

薛禹群的两个孩子出生在艰难的三年自然灾害时期,一个月也只能领到八两肉,日子虽然艰苦倒也其乐融融。

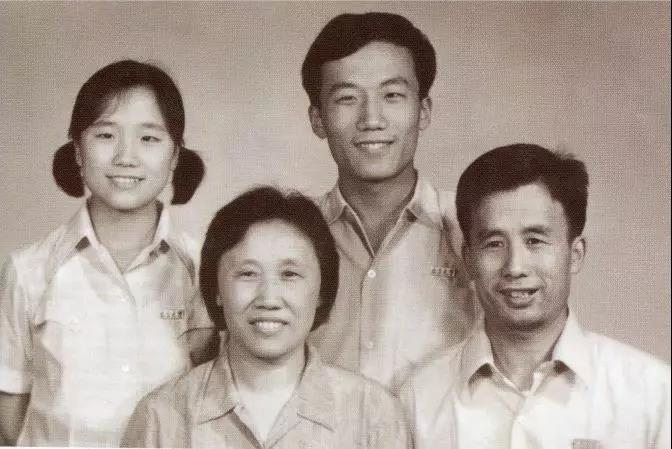

薛禹群全家福

后来,两个孩子都学有所成,继承了父母的科研事业,在各自领域做出了不俗的成绩。儿子薛子陵目前是美国田纳西大学化学系教授、南京大学长江学者讲座教授;女儿薛燕陵被华东师范大学从澳大利亚引进回国,目前是通信与电子学院教授、博士生导师。

薛禹群和张冬茹相依相伴已经六十年,虽然已华发满头,但两人依然初心不改,携手前行。

本文作者:朱庆华博士,南京大学教授、博士生导师,教育部长江学者特聘教授。从事社会化媒体、信息用户行为方向的教学与研究工作。本文图片除特别说明外,均由作者提供。