谢毓元:对科研工作要有锲而不舍的精神

谢毓元(来源:中国科学院官网)

谢毓元于1924年4月17日出生在北京,先后就读于私立东吴大学(沪校)化工系,南京临时大学化学系,清华大学化学系,受多位名师指点。清华毕业后,他因成绩优秀而留校,曾任无机、有机分析助教。

1951年,谢毓元进入中科院有机化学所药物研究室(中科院上海药物研究所前身,简称“药物所”)工作,他先后参与了常山叶中常山碱的提取及含量测定、普鲁卡因的合成工艺改进、抗血吸虫病治疗药物的化学合成等工作。

1957年11月,谢毓元前往苏联医学科学院生物及化学研究所学习,师从舍米亚金院士。

1958年,谢毓元在莫斯科红场留影

在三年半的留学生涯中,谢毓元几乎把所有的时间都放在化学实验上,每天晚上实验室的灯光都亮到十一点多,他乐此不疲。留苏的经历让谢毓元的科研能力得到了完整的训练,也造就了他善于探索、锲而不舍、自强不息的学习钻研精神和毅力。

1961年8月,谢毓元学成归国,回到药物所工作,全身心投入天然产物化学的研究中。他先后完成了灰黄霉素的全合成、莲心碱的绝对构型确证及全合成、甘草查尔酮的结构确定及全合成、补骨脂乙素的全合成等工作。其中,莲心碱的绝对构型确证及全合成实现了由中国人确定化学结构及全合成生物碱工作零的突破,为探索新生物活性物质及原理提供了线索。

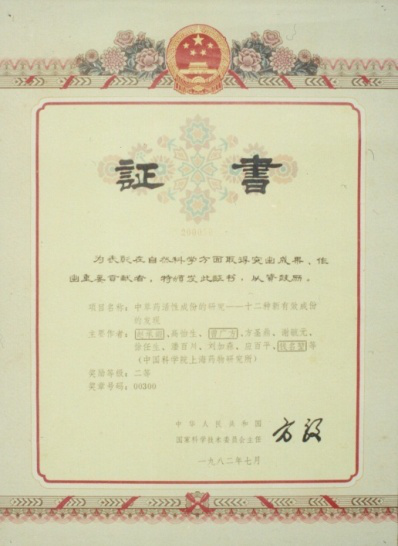

这些工作在当时对天然产物化学研究的系列性和完整性起了积极的作用,于1982年7月作为药物所“中草药活性成分的研究——十二种新有效成分的发现”的组成部分,获得国家自然科学奖二等奖。

中草药活性成分的研究——十二种新有效成份的发现获1982年国家自然科学奖二等奖奖状

二十世纪六十年代末,他承接了三项军工任务,分别为研制钚-239、钍-234及锆-95 的促排药物。

经过充分的文献调研,谢毓元发现这三个元素的性质有其共通之处:三个元素外层电子排布极其相似,最外层电子数均为2,均为第三副族或第四副族元素;化合价均有+3和+4价。因此,当这三种元素的离子在与络合剂配位时应该表现出相似的性质。

一个“一石三鸟”的研究策略在谢毓元脑海里形成:只要找到一个化合物,就能将这三个核素的促排同时解决。

最终谢毓元成功研制出国际首创的一个具有多胺羧结构的邻苯二酚型螯合剂——促排药螯核羧酚(811,又名喹胺酸),并于1980年获得国防科委三等奖。

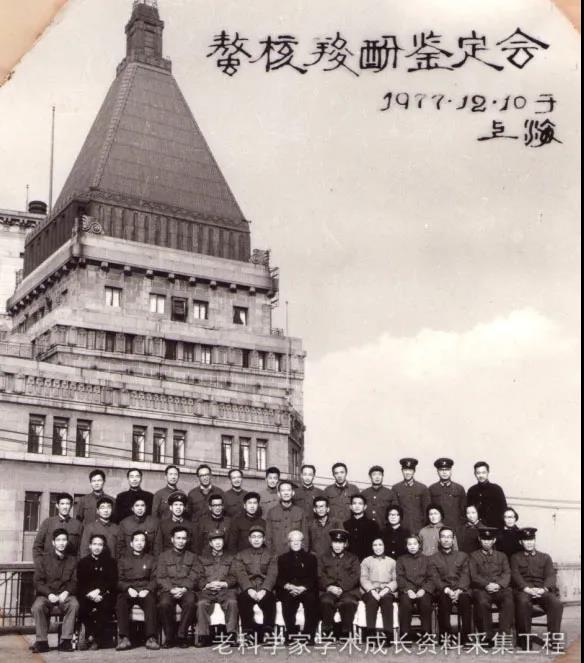

1977年,螯合羧酚鉴定会合影(前排右三为谢毓元)

在这之后,谢毓元又先后研制出另一个国际首创的促排药物,放射性锶-90促排药——酰膦钙钠(于1983年获得卫生部一等奖)和迄今依然是国际上铀促排效果最好的化合物双酚胺酸。

由于长年从事医用螯合剂研究,谢毓元在放射性核素促排药物方面逐渐深入并形成一套系统的研究方法,成为他学术生涯的核心研究部分。

1982年,酰膦钙钠鉴定会合影(后排左六为谢毓元)

七十年代末,美国发现油菜素内酯(brassinolide)是一个很好的促进植物生长的调节剂。八十年代初,日本进行了仿生合成。但起初合成的目标化合物的结构比较复杂,合成成本高,后经研究发现仿生合成不必合成油菜素内酯本身,只要合成它的立体异构体——表-油菜素内酯即可。虽然它的生物活性为油菜素内酯的10%左右,但合成方法比油菜素内酯简便,易于推广应用。

1985年,在上海市科委主持下,由中科院上海植物生理研究所与药物所协作研制表-油菜素内酯,其中药物所负责表-油菜素内酯的合成研究。这项工作就由时任药物所所长的谢毓元指导课题组的人员开展。

经过7个多月的摸索,谢毓元迅速打通合成路线,还对原有路线做了许多改进,使之适合大规模合成,并突击合成出了11.5克的表-油菜素内酯样品。同时,他又发现日本人在合成表-油菜素内酯的时候,只取了24表-油菜素内酯。另一个同属于油菜素内酯的立体异构体,也同样有效的副产品——3表-油菜素内酯被丢弃。

他认为,如果单取表-油菜素内酯,而丢掉副产品,成本会比较高。如果不丢掉副产品,而是把它们混在一起,这样每亩地大概只需要几毛钱,农民是完全可以接受的。这就是后来的混表-油菜素内酯。

1995年,油菜素内酯技术转让后去广东江门农药厂实地考察(右三为谢毓元)

当时,年近七十的他,不顾年迈体弱,亲自赴外地联系农田实验,通过大量试验,肯定了“混表-油菜素内酯”比其他多种植物生长激素的效果更显著,经喷洒过的作物其营养价值还有所提高。

该成果以100万的价格转让给广东省的江门农药厂生产后,谢毓元派组里几个人专门到江门农药厂协助工作,很快他们实现规模生产,并将商品定名为“天丰素”。据当时统计:只要全国10%的农作物使用“天丰素”,就能增产粮食3800万吨,增收100亿元以上,蔬菜可增收507亿元。1995年该商品就实现了1000万元产值,并在上海科学技术博览会荣获金奖;1996年被国家科委批准列为“九五”期间国家级重点科技成果推广技术项目。

为响应国家需要,无条件服从组织安排的谢毓元,一生曾多次转换科研方向,却始终凭借锲而不舍的精神、超强的学习力和对科研的热爱,坚持将每项工作做深、做透,在多个科研领域都取得了重大成绩。

谢毓元曾总结几点经验勉励后学:“对科研工作要有锲而不舍的精神”“独立思考,不迷信权威”“干任何事情,缺少激情,缺少刻苦钻研、拼搏向上的精神是难以取得成功的”。

不负科研,不负人民,谢毓元用自己辛勤的工作造福社会。

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考文献:

[1]李明辉、毛汝倩、杨春皓. 本然化成:谢毓元传[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2014.1.

[2]本文图片来源于老科学家学术成长资料采集工程、中国科学家博物馆(网络版)