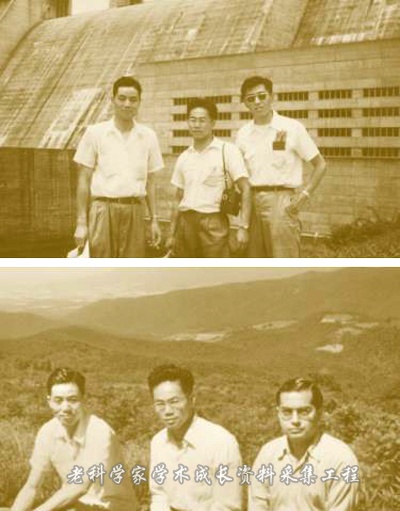

应崇福1952年赴美国南部旅行途中留影

应崇福 1952 年赴美国南部旅行途中留影。由左至右,上图为应崇福、王仁、王恭立,下图为应崇福、王仁、印度同学

我有一位学生,一年多前独立开展了一个超声方面的研究课题,我当时向他建议,这个课题涉及的可能不只是弹性的超声波,而是材料的塑性。约在半年前,我遇到他,再向他提到这个观点,并且说我可以介绍一位塑性力学方面的专家,是王仁院士。却不料在约两个月前,我收到一份撰稿邀请信,第一句话是“王仁先生离开我们已经一年多了。这真令我惊出意外。

在20世纪50年代,在布朗大学(BrownUniversity,位于美国RhodeIsland州的Providence市,是美国八所常青藤大学之一),王仁也是静悄悄地走进我的生活圈的。1950年王仁来到布朗,当时学校里已有一小群从国内来或在美国长大的华人学生,彼此相熟几年。所以王仁初来时相对讲是“陌生户”,和我们接触不多。但在同学会有时见到,给我留下踏实、安静、热情的印象。隔不了一年多,情况起了变化。1951年夏,几位中国同学回国,在美国长大的几位华人同学毕业离校,国内无人续来。这样,在校的中国同学数量锐减,王仁和我成为年龄较大的少数剩留者,我们便更多时间在一起。

1951年后我们接触开始是由于关心同学会的工作。顾名思义,同学会似乎是布朗大学的同学会,实际上却是布朗大学所在Providence(下面将简称普市)同学会。原来市内除布朗大学还有一两所其他学院,特别是和布朗大学临近的“RhodeIsland艺术学院”。此外,我们把过去读过国内或国外大学的华人,不管哪一国籍的,都算进来,这样会员包括了例如在普市医院工作或诊所挂牌的医生及其家属,一位在国内任职过高级外交人员的全家,以及一位开中餐馆美籍华人的青年子女等。所以同学会的会员,阶层比较广、老中青俱全,同在异乡,大家关系相当融洽。我从1950年起任同学会主席,1951年申请回国受阻,留在普市又兼任下去。1951年后王仁便也在同学会中逐渐起支撑作用。除了逢年应假开会团聚以外,我们平时也努力和会员保持联系,常一起家访几位长老。1951年以后,国内不再有新学子来布朗求学,却形成大批台湾学生来校。我们把他们请到同学会亲密相处,紧保“一条心”。王仁以他的厚道、热心,在同学会起了团结的作用。

王仁和他系里美国的以及少数其他国家来访的同事,关系也颇好。王仁有部旧车,夏天有时开去NewPort、CapeCod的海滨游泳,除我外常常带上一两位外国同事。有一次我们开车去美国南方转了近两个星期,同行之一便是王仁在系里的一位印度来访的同事。

我和王仁两人之间关系也逐渐密切起来。我在1951年从物理系学习转到应用数学系工作。应用数学系当时以塑性力学理论为主要工作,王仁参加这项研究;我却在系里一个研究超声在金属中传播的实验室工作,而且室里大量进行实验。所以两人业务上交流不多。两人居住地也相隔一段距离。不过王仁兴趣较广。夏天打网球、去海滨游泳,冬天溜冰、听交响乐,常拉我一起去。我对网球也逐渐喜好起来,后来在夏天和王仁及两三位美国同事几乎每天在下班后去网球场,学校附近球场多,打球十分方便。至于听交响乐,那对我们却是高级享受。普市离波士顿不远,我们便买最便宜的票去听。这些活动,包括冬季溜冰,大多是王仁积极倡议的。有时,特别是在漫长的寒冬,异乡生活实在无奈,我们还相互请客。怎么请呢?王仁是十分简朴的,我还想不起两人曾经专门上过什么馆子;我们的相互宴请,总是以炖鸡翅或炸猪排相待,这些原料都是肉店的低价品。

可能是在1952年的夏天,我们约了一位中国同学和上面提到的印度朋友,由王仁开着他的旧车,到美国南方转了近两个星期,看看美国南方的风俗人情,更主要的是想看一下田纳西大坝工程,当时幻想有一天国内会修建长江大坝,我们可以有些感性知识。

取得博士学位后在美国多留了几年,现在回顾起来,是有益的。一方面是对美国真正有所了解,不像工作前做学生时整天忙于应付考试和完成毕业论文,很少深入接触社会。另一方面对于科学研究,工作后更有机会独立思考、独立负责,同时处在较好的研究环境和具有较好的研究条件,几年里研究能力得到相当提高、研究成果颇有收获。但是,在美国的停留,对我们来讲,显然不具备稳定性。随着朝鲜战争的逐渐结束,当时在美的部分留学生逐渐激活起来。山雨欲来风满楼,即使在比较偏僻的普市也逐渐出现涌动,王仁是其中较早活动归国的人员之一。他当时的一些经历,记在他所写并被收集在《建国初期留学生归国纪事》一书(1999年)的一篇回忆文中。

王仁力争回国的主动、积极,对照他当时比较良好的研究和生活条件,是难以用目前有些人的思维来理解的。这种激情实际上遍洒在当时许多留学生的身上。仅在布朗大学和普市,当时摒弃优越条件、力争回国的还有林同骥、张彬两位博士夫妇。同骥不幸功成后早逝,张彬以那样的激情和功绩回国,却受“四人帮”的迫害,坐监久病,我原期盼有机会保存一些他们两人的事迹记录。对王仁积极争取回国,我还可以补充一点情况。据我所知,王仁在普市的后期,同一家美国教徒很友好,常在周末开车去他们家,这家教徒很可能就是王仁在回忆文中所提到教友会的教徒。这件事说明,王仁和包括我在内的不少留美同学一样,我们毅然留美归国,并不因为感到美国一无是处,我们没有忘怀在美国居留期所受到美国人民的深情厚谊,我们始终怀念美国友人。

20世纪80年代不记得在哪一年,王仁收到布朗大学应用数学系一位女秘书寄来、分别给我们两人的各自一张1953年系里照的全体像。阔别多年,没有通信息,大概是这位女秘书80年代听说中国开放了。相片上有王仁和我,正可以算我们二人在布朗大学留居的见证和纪念。我不清楚王仁怎样处置了这张照片,我自己很珍惜它,把它印登在我的生日纪念集中。

布朗的岁月逝去了,现在人也逝去。本来,人迟早要离开的,但从各方面看,王仁似乎离开得早了一些,至少不需要我来写这篇难免凉意的短文。不过,说回来,早去迟去有偶然性,无愧一生,王仁会安息的。

作为当地学生会会长,应崇福对于当年学生会牵头搞的活动,印象最为深刻的还是他读博期间,1949年冬季曾向当地华人家庭征集国画、瓷器等展品,搞过一次中国珍藏工艺品展览,产生了不错的反响,法恩沃斯先生也专程赶来观看并向应崇福表示祝贺。对于政治性的事件,学生会倒没有参与组织过。

总之,普罗维登斯是个比较偏僻的小城,在这里应崇福感受最多的是宁静与善意,而且收获了自己第一个事业上的丰收期。半个世纪后追忆自己走过的人生历程,他列举了四个记忆片段,代表自己人生的重要经历,其中之一就是“1954年在美缅因州的驱车独游”。但梁园虽好,终非久恋之乡。1955年4月,应崇福收到了美国移民局的通知,告诉他取消1951年所发禁止出境的命令。

(本文摘自《大音希声——应崇福传》 王传超执笔 中国科学技术出版社)