郑国锠—中华细胞生物学宗师

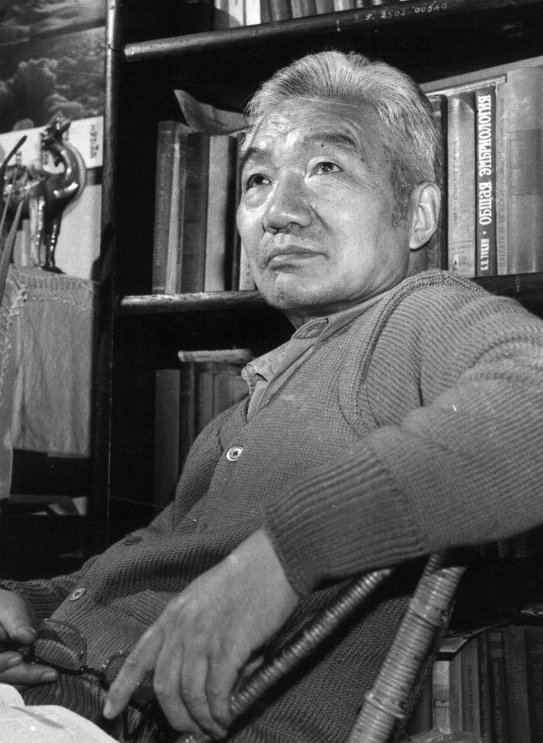

郑国锠院士

在常熟籍两院院士中,有一位96岁高龄,至今仍然立足祖国西北兰州大学从事教育科技工作的科学家。他,就是我国著名的细胞生物学专家、一代宗师郑国锠教授。

郑国锠一生充满着传奇的色彩。他1943年毕业于中央大学,1950年获美国威斯康星大学博士学位,回国后任兰州大学生物系主任、博士生导师。1980年当选为中国科学院学部委员,1998年被中国科学院授予“资深院士”称号。他是国务院第一届学位委员会学科评议组成员,曾任中国细胞生物学会副理事长、中国植物学会常务理事、细胞生物学教学委员会主任委员、植物细胞学专业委员会主任委员等职,是第三、四、五届全国人大代表。

穷则思变发奋求学

郑国锠于1914年3月出生在东张南街的一个贫困农民家庭。他从小聪明好学,然而在他读小学时因家境贫寒交不起学费而辍学。迫于生活,10多岁的他由叔父介绍到常熟城里的一家米行当学徒。虽然叔父与老板讲好收留他,可是还没等上工,小米行因入不敷出而倒闭了,他只好在家随父务农。1928年夏天,在舅公的帮助下,他与表兄一起顺利考上了省立太仓中学,终于圆了他再学习的梦。他非常珍惜进校读书的机会,省吃俭用,发奋攻读。初中毕业后,他考入了免费的高中师范科,毕业后成为一名小学教员。

1937年抗日战争爆发后,郑国锠流亡到长沙。他抱着“科学救国”的信念,一面工作,一面坚持自学。1938年夏,他考取了由南京迁往重庆的国立中央大学师范学院博物系,毕业后又考上了研究生并兼任助教。1947年经留美同学的帮助,他获得了美国田纳西大学动物和昆虫系的奖学金。他在该校读了两个学期(一年四个学期)后又申请到威斯康星大学植物学系细胞研究室当研究生兼研究助理。1950年底,36岁的郑国锠终于获得了博士学位。

从农民到生物博士,郑国锠艰难地跋涉奋斗了36年!

冲破阻力回国报效

1948年7月,郑国锠从田纳西大学转学到威斯康星大学细胞学研究室。室主任是英籍赫斯金斯(C.L.Huskins)教授,这是一位办事认真、要求十分严格的教授。这年,这位教授用药物处理洋葱根尖,非常欣喜地发现了体细胞染色体减数现象。他做了大量显微镜切片,此时正缺人观察、整理和分析。郑国锠去后,导师就把任务交给了他,并希望在半年内完成,同时又请了西雅图华威顿大学许元龙教授来审核他的发现。

郑国锠在假期里夜以继日、废寝忘食地干了起来,不到两月就完成了任务。当他把整理好的材料,统计数据和所有照片交给导师时,导师感到非常惊奇。但他怕学生草率行事,又亲自作了详细检查,直到认为一切无差错后,才说了一句“wonderful”!(非常好)。自此以后,导师对郑国锠另眼看待,格外关心,当得悉郑与妻子仝允栩是同学,仝允栩也是博物系毕业的高材生后,就主动提出也给她一份奖学金,并替她办理了入境和入学手续。仝允栩于1949年1月顺利到达威斯康星大学,与丈夫一起住在导师家中,又在同一研究所工作。

1949年10月1日,新中国成立了,郑国锠夫妇决定尽快回国。当时留学生回国,阻力重重。郑国锠夫妇由于早做准备,经过努力,终于在1950年12月,在他博士论文答辩完毕,仝允栩也获得硕士学位时,办妥了回国手续。1951年1月,他们临行前告知赫斯金斯教授,导师非常希望他们留下来工作,让仝允栩攻读博士学位。但当郑国锠夫妇再三申述了回国报效的迫切心情,导师给予同情支持,并赠送包含其一生心血的两大册论文合订本,还签发了一张旅行支票。

1951年2月,郑国锠夫妇与36位中国留学生一起从美国旧金山上船,先到香港,再乘一艘小船到澳门,然后由中国开出的专轮把他们接往广州。这年3月份,美国对中国留学生回国申请就不再审批了。

往事悠悠,郑国锠夫妇把当年冲破阻力回国,视为一生中的万幸。

选择西北建设兰大

郑国锠夫妇从美国回国的消息一传出,祖国许多大专院校就马上发出任教邀请。当时住在常熟老家的父母以及亲戚朋友都劝他们选择条件较好的上海等沿海城市,此时的郑国锠真有点拿不定主意。时任教育部部长的吴有训知道他是研究细胞学难能可贵的人才,立即发函聘请他去兰州大学任教,并负责兰大生物系工作。兰大也不断致信和发电报,还寄出旅费,恳切要求他们去校工作,并给予“优惠待遇”。

“到祖国最需要的地方去”,这是郑国锠夫妇当时的心愿。1951年4月中旬,郑国锠和夫人带着小女儿辗转西行,好不容易到达兰州。下车一看,山是光秃秃的,连草都不长,地上高低不平,坑坑洼洼,没有公共汽车,进城的交通工具只有马车。他们坐在马车上摇摇晃晃进了兰州大学。第二天兰大植物系召开欢迎会,全系只有6位教师,14名学生,动物系的师生也差不多,两系学生相加不到30人。系里的设备少得可怜,只有一台不能切片的切片机,一个不保温的保温箱,显微镜虽有几架,但性能很差,能在显微镜下观察的切片也很少,图书只装了半个小书架,全系的图书和切片还不及他们从国外带回来的多,实验室也没有几间。但郑国锠下定决心,要从头开始,克服困难,建设兰大生物系。

1952年全国大专院校调整,兰州大学植物系和动物系合并为生物系,当年招收学生60名,以后连续几年都招这个数。1953年郑国锠出任兰大生物系系主任。同时,教育部给兰大下拨了大量经费给予支持。暑假期间,郑国锠亲自赴上海采购仪器和试剂等一批常用的实验用具。又向国外订购了30台蔡司显微镜、20台解剖镜、2台研究显微镜以及显微照相设备和3台冰箱,订购了大批中、外文图书和期刊。

如今的兰大生物系,师生已是郑国锠夫妇刚到时的20多倍,仪器设备资产总值增加了600多倍,图书资料也增加了600多倍。拥有7个硕士点、3个博士点、1个博士后流动站,成为国家生物科学基础学科研究和教学人才培养的重要基地。半个世纪以来,兰州大学确实随着祖国建设事业的发展而发展,成果累累,人才济济,其中饱含着郑国锠教授的心血和智慧!

心系科教奋力攻关

郑国锠到兰州大学后,在教学上精益求精,在科研上刻苦攻关,取得了一个又一个成果。从1953年到1956年,郑国锠先后3次参加教育部在青岛、北京召开的专业会议,制定和修改了生物教学计划和教学大纲。由此,兰大新开设细胞学和生物显微技术两门课程,形成该校特色。1977年9月,国家科委在北京召开制定国家12年科学规划会议,决定高教系统由兰州大学设立细胞生物学实验室。同年8月,教育部指定郑国锠教授编写《细胞生物学》高校教材和教学大纲。经过两年多时间努力,由郑国锠主编的《细胞生物学》于1980年3月出版,此后连续印了8版,共8万册。兰大生物系于1980年在国内首次创建了细胞生物学专业,为祖国培养了大批人才,至今已培养本科生500多名,硕士生80多名,博士生30名。

郑国锠教授把编写教材、教书育人、科研攻关看成是自己毕生奋斗的事业。1954年,他选取兰州百合作为细胞研究的实验植物。为详尽了解百合的栽培生长特性,郑国锠曾带着干粮,背上水壶,骑着自行车,到百合的主要产地袁家湾乡向农民请教,并将采回的一大包种球种到兰大植物园内,待它们成长、现蕾后固定、切片。1955年初的一天,郑国锠透过显微镜,竟从百合花粉母细胞间发现了染色质穿壁转移(细胞融合)现象。细胞学认为,细胞核内的染色质是遗传的主要物质基础。早在1901年,一位德国人首先发现了这一现象,以后国际细胞学界乃至生物学界,对这一现象众说纷纭。为了解释疑问,证实发现现象的正确,郑国锠又以百合为材料,反复地做实验。结果表明,染色质穿壁运动的出现是有一定时间的,而且还有顺序性。由此,他果断提出,细胞内染色质穿壁的根本原因是内因——在于细胞本身的生理状态,而不是外因——机械刺激的作用。这一研究成果获1985年国家教委科技进步二等奖。

他在20世纪70年代开展了植物细胞工程的研究,有关多种原生质培养成植株的研究成果又获1986年国家教委科技进步二等奖。从1955年他在《植物学报》发表的第一篇有关染色质穿壁的论文开始,至今已发表很有价值的论文40多篇。他在90年代解答了国际上长期悬而未决的难题,即由纤维素酶降解细胞壁,形成胞间连丝和胞间通道的问题。他编写的高校教材《细胞生物学》和教学参考书《生物显微技术》,分别于1987年获得国家教委优秀教材一等奖、甘肃省教委优秀教材一等奖。由于贡献突出,他享受国务院颁发的政府特殊津贴。

郑国锠教授携妻回国已有58年,他们尽职尽力立足大西北,心系科教,勤奋工作,无私奉献,获得了众多的荣誉与社会广泛的尊重。他多次参加全国两院院士科技大会,先后受到了邓小平、江泽民、胡锦涛的接见。2003年是他九十华诞,兰州大学为他召开了庆祝大会,兰大师生以及国内外众多学子,各界有关领导、学者、专家纷纷致电、致信,甚至寄上慰问品、礼金等,对他几十年来为推动祖国科学进步,培养大批人才所作出的卓越成就表示衷心感谢和崇高敬意!

关爱常熟故乡情深

郑国锠为了求学、深造,10多岁就离开家乡,至今已有80多年。然而“少小离家老大归,乡音未改鬓毛衰”,他无比热爱祖国、热爱家乡。1997年、2001年,他曾两次携家属回家乡常熟东张探亲,乡音未变,精神矍铄,与人交谈仍讲一口常熟土话,衣着朴素,慈祥和蔼可亲。他与家人先后来到东张成校、欣格服装厂、东达红木厂、农贸市场、东张中心小学、常熟发电厂、芬欧汇川造纸厂、港区码头参观,兴致勃勃地驱车考察了沿江经济开发区。还赴常熟理工学院,受邀为师生作了细胞生物学课题的精彩演讲。所到之处,都受到热烈欢迎。他亲切地与家乡的干部、群众、学校师生交谈,看到家乡的发展,由衷地高兴。他还诚恳地提出了建议,希望家乡有关单位充分发挥天时、地利、人和的优势,打造精品名牌,面向市场,面向高科技,力争与国际先进水平接轨。他也希望政府重视教育,精心打造培养人才工程。

2004年,郑国锠将自己花了巨大心血总结、整理、出版的《植物细胞融合与细胞工程郑国锠论文集》寄赠给家乡东张中小学、成人教育中心校以及常熟理工学院、常熟市档案局等单位。

2006年,郑国锠又将自己毕生的藏书共11大件、2125册无偿捐献给常熟理工学院。所赠图书中,包括中文图书112册,西文图书45册,中外文期刊1968册。其中有他本人主编的生物学经典教材《细胞生物学》、生物学专业期刊《细胞生物学杂志》以及历年出版的外文原版书刊,还有不少相关学科院士的论文集以及上世纪20年代出版的《植物学报》、《科学通报》。

2007年,当郑国锠获悉家乡正在编写《碧溪镇志·东张卷》时,受邀欣然命笔题词:“回眸历史弘扬地域文化,以人为本创建和谐东张”。他从中央人民广播电台听到苏通大桥即将建成通车的喜讯,无比喜悦,特致信家乡人民,表示热烈祝贺,他说,我争取在有生之年要去大桥上看一看,亲眼目睹一桥飞架南北的雄伟景观!