周尧和:熔铸赤诚

周尧和,担任国际铸造学会主席的第一个中国人。他在铸造领域有众多重要建树,并领导建立了首个国家重点实验室,培养出新中国第一个铸造学科博士,是中国铸造学科的第一个科学院院士。被中国机械工程学会授予“首届中国铸造终身成就奖”。

1991年周尧和当选为中国科学院院士,他是我校并校以来第一位院士,也是铸造专业第一位中国科学院院士,是担任国际铸造学会主席的第一个中国人,是中国首次参加国际铸造会议的中国官方论文的作者。他领导建立了铸造领域的第一个国家重点实验室,培养了新中国第一位铸造学科博士。2012年,中国机械工程学会授予他首届“中国铸造终身成就奖”!正如颁奖词所言,周尧和院士是“一位令人仰慕、德高望重的科学家,一位令学子追随、功勋卓著的一代宗师,中国铸造界的一面旗帜,中国科技界的一份骄傲。”

一、留学苏联 初露锋芒

周尧和祖籍河北深县,他1927年生于北京。1950年清华大学机械系毕业并在南开大学任教。1953年赴苏联留学,被分配至莫斯科钢铁学院冶金系。论文阶段他要到苏联中央工艺与机械制造研究院去做实验,每天第一个到实验室,最后一个离开,除去做实验就是看资料,整理实验数据。星期天总是一早就去苏联藏书最丰富的列宁图书馆阅读文献直到闭馆才回去。这期间为加强对冶金过程的感性认识,寒暑假他都申请去大型钢铁厂或重型机械厂实习。在厂里他不放过每个生产环节,甚至坐在天车上看火花乱窜的钢水出炉浇注的情况。几个月后他在铸造室作的开题报告令到会的人对他刮目相看。在研究院工作时,他构思、由设计部门制作了三套实验装置,其中“造型材料高温表面强度测试方法与装置”一项获苏联创造发明专利。学位论文中关于造型材料退让性的研究内容被收入雷日科夫教授所著的苏联高校铸造专业教科书《铸造工艺学》中。

二、勇攀铸造的珠穆朗玛峰

1957年5月回国后,周尧和被分配到西北工业大学工作。半个多世纪前的西安,城市建设很落后。周尧和到西工大的初期,多数教师刚毕业不久,成立不久的铸造专业连办公和实验楼还没建好,只能在宿舍里备课。条件很差,但他没有气馁,“世上一切事物都是发展变化的”,他立下志愿,一定要和大家一起奋发图强,把这个专业建成中国同类学科中最优秀的。他的发展战略第一步就是建一个国际水平的实验室。于是全专业总动员,用了三年时间,实验室里不仅有国内外的铸造实验设备,还有 “凝固过程水力学模拟仪”等自己动手制造的新的实验装置。1962年全国热加工专业教材会议在西安举行,来了很多老专家。会后到西工大参观时,出乎专家们的意料,在这里竟会看到一个如此完备,国内其他地方没有的铸造实验室!从此,国内同行这才知道西工大有个铸造专业,而在这之前,全国性的学术活动他们是收不到通知的。周尧和发展战略第二步是开展科研活动。1965年他们的研究成果“具有宽结晶温度范围合金的充填铸型能力”在高等学校自然科学学报上发表,令国内铸造界为之耳目一新。

周尧和选择了“保温冒口”作为研究的切入点,组成研究小组,在两年多的时间里积累了大量的实验数据,最后由他综合分析。在推导出一个保温冒口设计式的基础上,他首次提出“效能系数”的概念以及利用这一系数估算保温冒口效益的方法, 研制出新型保温材料,并写出一篇《保温冒口研究》论文并在全国铸造行业中推广,产生了极为显著的经济效益和社会效益。这篇论文在1978年第3届全国铸造年会上被推荐参加1979年在马德里举行的第46届国际铸造会议的中国官方论文。论文宣读后被评为大会优秀论文。1983—1992年,周尧和6次任我国代表团团长参加国际铸造会议,并于1993年担任国际铸造学会主席。1991年在国际铸造学会执委会上,他针对铸造业普遍存在的污染环境问题,建议组织一次以“铸造与环保”为主题的技术论坛,以唤起全球的关注,会议通过后由他组织于次年成功举办。他还争取到1995年在北京举办第62届国际铸造会议的机会。这期间中国在国际铸造界的地位不断提高,与国际铸造界的学术、技术、经贸等方面的交往日益扩展,中国铸造业的改革开放也越来越有活力。

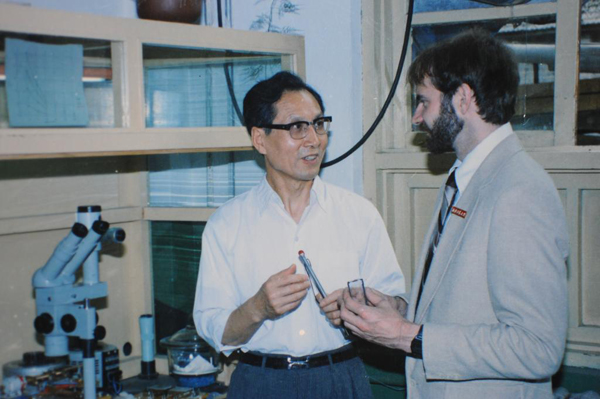

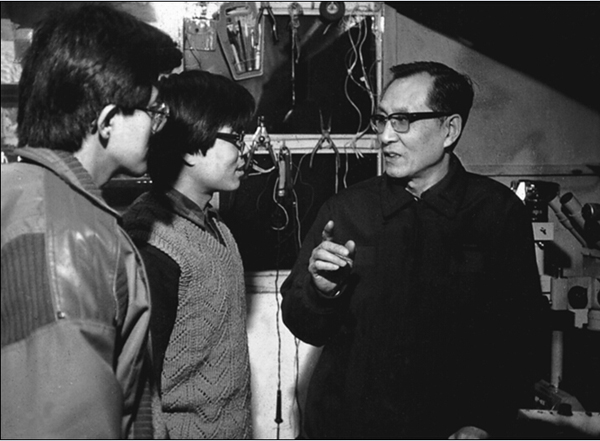

周尧和院士指导留学生

20世纪80年代周尧和经过长时间的思索,产生了一个关于铸造方法的新构思,由一位优秀的博士生进行装置设计和试验,两年后这一方法试验成功,可以清晰地铸出局部厚度为0.5mm的铝合金铸件,实现了轻合金超薄壁异型构件的高精度成形。航空、航天等领域一些难以成形的重要部件就是用这一“调压成形精铸法”制成的。这一方法1990年获国家发明奖,1991年获航空金奖。80年代他还主持了一项“六·五”国家科技攻关项目“大型铸钢件凝固控制”。项目组成功解决了葛洲坝大型水轮机叶片及30万千瓦发电机组高压外缸铸件的质量问题。1987年教育部对全国金属材料学科博士点单位进行评估,西北工业大学铸造专业被评为同专业中的第一名,实现了周尧和30年前立下的志愿。

周尧和率先在国内倡导将凝固理论与技术拓展到无机化合物、聚合物和生物晶体领域。在国际上首次发现并定义了铸锭凝固过程中的第三对流区,据此提出的钢锭头部正偏析理论得到公认。在凝固前沿动力学、液态金属深过冷和三维非晶合金制备等方面取得重要成果。主持建立了凝固技术国家重点实验室。在多种液态金属中取得了国际上最大的过冷度,阐明了多种深过冷快速凝固组织的形成机制。

随着人类生存环境的日益恶化、能源和资源的枯竭,保护地球,可持续发展成为国际社会关注的焦点和当今人类社会最迫切的任务。经过多年的观察和思考,周尧和于20世纪90年代初倡导开展了“生态材料学”的研究,并成立了“生态材料学研究所”。他提出了“ECO精神”。ECO是生态材料学的英文为ECOLOGICALMATERIALOGY的头的三个字母。周尧和对此解释道:“这里的ECO又是指‘Excellent’‘Cooperative’和‘Original’三个词,就是要有出色的成果、合作的气氛和创新的思维。”他对课题组成员和博士生提出三点要求:一是要有志气。教师要有志气成为组内最优秀的成员,学生要有志气成为课题组内最优秀的研究生。但这还不够,更要有志气赶超自己的老师,超过世界上的名家。没有这种成为杰出人才的志气,就不可能有大的作为。二是要讲团结。竞争意识是要有的,但不是组内的明争暗斗,而是同行的和谐较量;要想在这种较量中取胜,课题组必须是真城合作的集体。三是肯拼搏。不能只有愿望而不付诸行为,要赶超别人,就要走别人没有走过的路,就要创新,要比别人付出更多的劳动。他希望每当大家看“ECO”三个字母就想到课题组的精神,以此激励自己。

三、让德导行,使行出果

教师的核心是育人。一名优秀的教师除了以满腔的热情、严谨的治学态度对待事业、对待学生以外,还必须自觉地、高标准地砥砺自身的品格,以身立教,让德导行,使行出果,周尧和就是这样做的。

“文革”前周尧和就是教学楷模,所教《铸造原理》课被树立为原国防科工委高等院校的样板示范课。其深入浅出的讲述、准确清晰的概念、丝丝入扣的推理、整洁美观的板书、发人深思的提问以及从无赘言和从不出错的精确,构成一个感染力极强的课堂教学系统。他的学生学到的不仅是扎实准确的知识,由表及里、层层深入的科学方法,更有严谨求实的科学精神和被这美仑美奂的精妙学问激发的探索热情。他对研究生的培养首先强调的是创新,他非常欣赏焦裕禄说过的一句话“吃别人嚼过的馍没有味道”。他告诉学生,搞一项研究首先要将相关的基本理论和基本知识钻研透彻,然后才能用学习和批判的精神去分析别人的工作,才有发现创新的可能性。他对学生严,严在要求高,在为学生批阅论文时,连一个错别字、一个标点符号都不放过。学生们都知道平庸在他那里是通不过的。根据多年的经验体会,他总结了一篇《从严、重导、求新》的研究生培养心得,并获国家优秀教学成果奖。而作为学生,都愿意与有道德的人接近和交往,学生爱戴老师有很多因素,除了道德,还有老师的学识,但学识只能满足学生某阶段的求知愿望,真正打动学生内心的还是先生人格和道德的力量。如今,周尧和的学生个个事业有成,许多年龄也半百了,在与先生回忆往事时竟也控制不住潸然泪下,感慨万千。

周尧和在生活上平淡无求,过着简单朴素的生活。他从不用公车办私事,外出的交通工具主要是公交车,很少“打的”。在学问探索之外,周尧和对他人又是非常宽容和谦逊平和,对毕业后学生的来信,总是封封必回,有问必答。作为一名国际知名的科学家,周尧和始终以一个普通教师的身份出现在大家面前。实验室组织大家搞卫生,就一定会准时参加,抡起扫帚,和大家一样满身灰尘。因公出差需要秘书接送,也总是安排在工作日,不肯影响他人的业余生活。即使是那些曾经伤害过他的人,在他们需要帮助的时候,他依然鼎力相助。这些平凡的小事彰显出他的崇高品质,使每位接近周尧和的人在谈及先生时莫不肃然起敬。

他数十年如一日忠诚于祖国的教育和科研事业,精益求精,高风亮节,是学子们心目中景仰的楷模。让我们来听听他的学生是如何评价的吧——曾建民说:“恩师把我从一个打铁翻砂学徒工,领进了科学研究之门,把我这样一个智商平平的人培养成为大学老师,把调压铸造国家发明奖第一完成人的桂冠戴在我头上,让我获得了政府特殊津贴,获得了突出贡献专家等诸多荣誉。现在又不远千里,专程为学生的实验室建设进行规划。我得到了老师那么多恩惠,却没有给老师以任何回报。”

长江学者、博士生导师黄卫东教授说:“先生一生光明磊落,诚实正直,任何事情一律通过正规渠道处理。先生没有‘公关’来的科研项目,对科研‘公关’持一种本能的厌恶态度。”

“全国模范教师”、博士生导师杨根仓教授说:“在与先生相处的日子里,先生学术上的严谨、生活上的朴素和平易近人以及对下属和他人的宽厚,已成为我时刻仿效的楷模,并且我会将它传给后人。”

国家突出贡献专家、长江学者、中国科学院院士魏炳波教授说:“在研究生培养过程中,他始终把‘育人立德’和‘激励创新’放在首位。他不仅言传,更注重身教。他高尚的人格形象永远是学术厉练做人的明镜”。

1981年周尧和被国务院学位委员会评定为首批博士生导师,迄今已培养博士53名,硕士34名。现在他的弟子们已是中国凝固学界的中坚力量,其中7人为国家长江学者奖励计划特聘教授,6人获德国洪堡研究基金,1人被评选为全国模范教师,1人获中国青年科学家奖并当选中国科学院院士,20余人在国内外担任教授,“再传弟子”中也有10人晋升教授,可谓桃李满天下。

而他对自己的评价是:拙于交际,情商很低;思想保守,缺少魄力;只是一位要求自己端端正正、勤奋踏实地做一个无愧于国家、无愧于他人的人。

50多年来,周尧和带领他的团队取得了丰硕的研究成果,先后与杨根仓、黄卫东、介万奇、魏炳波、刘峰等教授完成了多项重要理论课题及国家重点科技攻关项目,发表各类学术论文500余篇,出版专著1部,获国家科技进步奖1项,国家发明奖1项,省、部级科学技术奖13项。1979年,他被国务院授予全国劳动模范称号。1986年,他被评为全国优秀共产党员,同年被航空工业部命名为“教书育人、为人师表”优秀教师。1987年,他作为航空工业部和兵器工业部受表彰的20位专家之一,受到党和国家领导人的亲切接见。1989年,他被全国教育工会授予“为改革和发展教育事业做出重大贡献的教育工作者”称号,并获“尊师重教、为人师表”奖,是全国10位受表彰的优秀教育工作者之一。1991年,他获“国防光华科技基金”一等奖和中国机械工程学会授予的最高荣誉“科技成就奖”,成为该会成立55年来有重大贡献的10名科学家之一;同年获得原航空工业部个人最高荣誉-“航空金奖”,成为该部成立40年来获此殊荣的10名专家之一。

(《西工大故事1》 西北工业大学出版社,2013.10)