1967年5月23日,一个代号“523”的秘密科研项目悄然启动。这个项目最初是作为一项援外的紧急军工战备任务而设立的,尽管有些人通过屠呦呦间接知晓了它的存在,但对于“523”这个庞大的研究团队的了解却并不多。

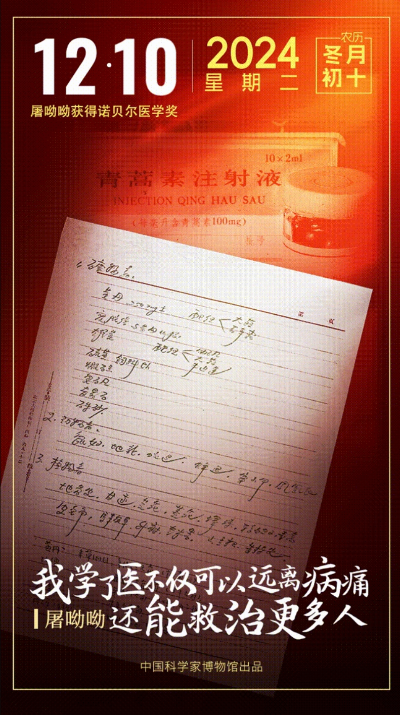

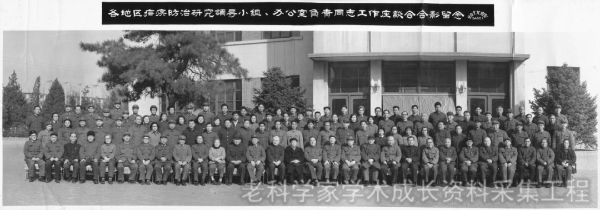

各地区疟疾防治研究领导小组 办公室负责同志座谈会合影 来源|中国科学家博物馆 当时,“523”项目汇聚了来自山东省中药研究所、云南省药物研究所、中国科学院生物物理研究所、中国科学院上海有机化学研究所、广州中医药大学、上海药物研究所、军事医学科学院等数十家单位的精英力量。这个由超过500名专家组成的疟疾防治药物研究团队,在明确的分工与紧密的协作下,共同构筑了抗击疟疾新药研发的坚实防线。 鉴于当时中国研究设备紧缺且陈旧,整体科研条件的局限,不少人对完成这一任务持怀疑态度。然而,“523”项目团队并未因此退缩。据当年“523”领导小组办公室的助理员施凛荣回忆,“在‘文革’动荡的岁月,只有‘两弹一星’和‘523’任务没有停。参加项目的常规工作人员有五六百人,如果加上中途轮换的,参与者总计达两三千人之多。” 20世纪50年代,屠呦呦(左二) 与老师楼之岑教授一起做研究 来源|中国中医 “523”项目的目标清晰而明确:通过军民合作,开发出高效、速效的疟疾防治药物,并确保预防药物具有长效性。为此,先后有7个省市全面展开了抗疟药物的调研普查和筛选研究。至1969年,虽然已筛选了包括青蒿在内的万余种化合物和中草药,但遗憾的是,依旧没有取得令人满意的成果。 1971年,屠呦呦团队受到古籍《肘后备急方》的启发,改用乙醚萃取青蒿,终于发现了青蒿素的抗疟有效成分,实现了关键性突破。 屠呦呦在实验室 来源|知识就是力量 随后,山东和云南的“523”项目单位迅速跟进,提取出黄花蒿素。在多家单位的协作下,青蒿素的量产方法得以确立,并迅速应用于实验研究和临床试验。 1974年底,广东李国桥团队证明了青蒿素的临床价值;1976年中国科学院生物物理研究所李鹏飞和梁丽先后确定了青蒿素的化学结构。此外,相关研究单位还在药理、毒理等方面做了大量的工作,对青蒿素的含量测定技术也开展了相应的探索。 屠呦呦的青蒿素研究并非孤军奋战,而是整个“523”团队共同努力的结果。1979年,青蒿素研究成果获得国家发明奖二等奖。2015年12月10日,屠呦呦因开创性地从中草药中分离出青蒿素并将其应用于疟疾治疗而站在诺贝尔奖的领奖台上,荣膺了这一至高无上的荣誉,成为中国首位获此殊荣的本土科学家。这一荣誉,不仅是对她个人卓越贡献的认可,更是对她所在的“523”项目团队的集体智慧的旌扬。 中国科学家屠呦呦(左)从瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫手中领取诺贝尔生理学或医学奖 来源|新华网 除了发现青蒿素这一重大突破外,“523”项目还研制出了防疟药片III号、脑疟镓、咯萘啶等多种开创性药物。此外,军事医学科学院研发的本芴醇药物,在1990年荣获国家发明一等奖,至今仍保持着我国医药类最高发明奖项的殊荣。 “523”项目不仅是一项集体科研攻关的楷模,更是一曲团结协作、无私奉献的赞歌。2000多名科研人员,在艰苦的条件下,克服重重困难,最终取得了举世瞩目的成就。他们的精神,将永远激励着一代又一代的科研工作者,为人类的健康与发展不懈奋斗。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>