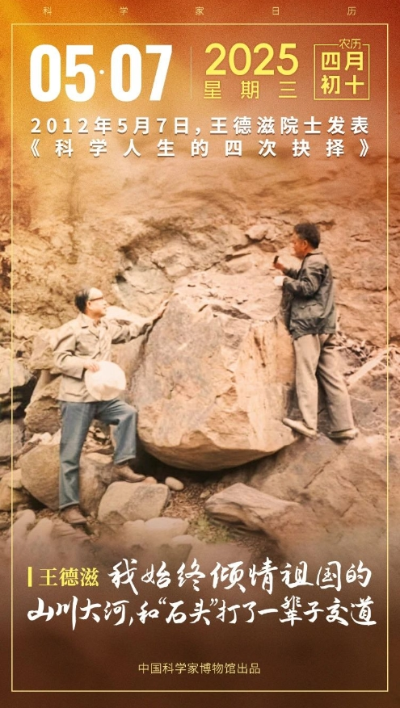

王德滋的一生与“四”这个数字有着不解之缘,他的科研成就与人生轨迹都与之紧密相连。在学术研究上,他在花岗岩及火山岩领域取得了四项卓越的创造性成就:一是系统性地研究了花岗质火山-侵入杂岩;二是在国内首次识别出S型火山岩;三是深入探究了中国东部中生代火山岩的时空分布规律,并成功圈定了橄榄安粗岩省;四是创新性地研究了花岗岩与构造环境之间的联系,并提出了独到的见解。与此同时,他人生的四次关键抉择也塑造了他的传奇一生。

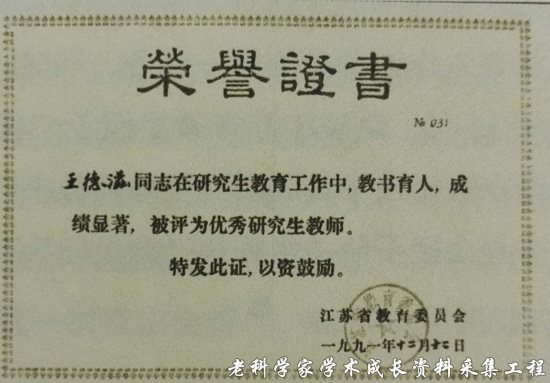

王德滋 来源 | 中国科学家博物馆 第一次抉择:投身爱国学生运动 1946年,国民党发动内战,民不聊生。初入中央大学的王德滋,面临着一个抉择:是潜心学业,还是投身于国家命运的洪流?受中央大学民主进步氛围的影响,他认为仅仅埋头读书是不合时宜的。于是积极投身于爱国学生运动。 1947年5月20日,南京爆发了以中央大学和金陵大学学生为主体的“五·二〇”爱国学生运动,王德滋参与其中。此后,他还参与了南京解放前夕的“四一”爱国学生运动、保护学校的斗争活动等。 正是通过参与这些实际斗争,王德滋的觉悟得到了极大提高,他于1949年1月加入了中央大学的中共地下党组织,这便是他的第一次人生抉择。 南京大学纪念“四一”学生运动六十周年(前排左四为王德滋) 来源 | 中国科学家博物馆 第二次抉择:逆境中坚持信仰 20世纪60年代,王德滋到农场参加劳动锻炼,两年多的时间里,他深切体会到了农业劳作的艰辛。他参与了插秧、耘田、施肥、收割、种菜以及烧锅炉等各种农活。 耘田时,王德滋跪在田里,匍匐前行,每挪动一步都要松动一下秧苗的根部,没爬行几步便已大汗淋漓。烧锅炉时,连煤炉都不会生的他,要负责供应农场几百人的开水,为此他虚心向食堂的老师傅请教,后来不仅学会了烧锅炉,还进行了一些小的创新。溧阳农村耕地主要依靠水牛,晒干的水牛粪可用作燃料,更是封炉的优质材料。每晚封炉前,王德滋都用晒干的水牛粪盖上,第二天清晨只需稍加疏通,添上新的煤球,火就燃起来了。这样既节约了煤炭,也省去了每天清晨生火的麻烦。 在日复一日的劳作中,王德滋始终保持着对学术的追求和信仰的思考。农场里,白天八小时劳动,晚上空闲时间较多,许多人聚在一起娱乐,打牌、下棋消磨时光。王德滋却深感时光宝贵,不愿虚度。他利用每月回南京的机会,带回一些英文地质专业书籍自学。农场夏季蚊虫肆虐,又大又多,王德滋便躲进蚊帐内学习。 在那个特殊的时期,尽管有时会感到迷茫,但他始终坚持信仰。王德滋曾回忆,那段时间他的思想仍然坚持“又红又专”,从未动摇,既具备“马克思主义的世界观、价值观和政治立场”,又掌握专业知识和技能。这便是王德滋人生中的第二次重要抉择。 第三次抉择:管理与教学两不松懈 在1978至1984年期间,王德滋担任南京大学副教务长,在随后的四年间又继续担任南京大学副校长。在这十年,他的工作任务极为繁重,他也面临着人生中的第三次重要抉择:如何平衡管理工作与学术研究之间的矛盾,他的选择是“双肩挑担不歇肩”。 指导研究生在偏光显微镜下观察岩石薄片 来源 | 中国科学家博物馆 一方面,他肩负着学校党政工作的重任,他深知这关系到南京大学整体事业的发展,对此尽职尽责,不敢有丝毫懈怠;另一方面,他利用业余时间坚持自己的科学研究工作和研究生培养,虽然这副担子相对较轻,但他始终未曾放下,确保研究工作如细水长流,持续不断。 直到1988年,王德滋年满61岁,按照教育部的规定卸任副校长职务,他才得以全身心投入到研究生培养和科学研究中。他人生中许多重要的学术成果都是在这一阶段取得的,也正是在此阶段,他在古稀之年当选为中国科学院院士。 第四次抉择:从“选手”到“伯乐、教练、参谋” 当选为中国科学院院士后,王德滋承担了一项国家自然科学基金重点项目。他组建了一支以青年教师和研究生为主,老、中、青相结合的科研团队,经过四年的不懈努力,取得了突破性成果,并于2003年荣获教育部自然科学一等奖,当时他已76岁高龄。 王德滋清醒地认识到自然规律的不可抗拒性。他认为,人的创造性思维在25至45岁间最为旺盛,随着年龄增长将逐渐衰退,何况他已是七十多岁的老人。于是,他开始思考人生中的第四次重要抉择:是否应该从学术研究的第一线转向第二线。经过深思熟虑,他确定了“伯乐、教练、参谋”的六字方针。 作为“伯乐”,王德滋积极发掘并培养青年才俊,坚信“长江后浪推前浪,世上新人胜旧人”的规律,大力举荐贤能。他所在的地球科学系已培养出多位四十岁左右的学科带头人,成为教学科研的中坚力量;作为“教练”,他利用数十年的地质科研经验和对国内外前沿动态的了解,为年轻学者指明方向;作为“参谋”,他积极为所在的南京大学和社会发展贡献智慧。他曾三次率队赴浦口调研,建议重点发展生态工业、农业和旅游业,他所撰写的“建设人与自然和谐的新浦口”调研报告被南京市委办公厅内参全文刊载,也曾在江浙闽等地举办多场《自然、资源与人》科普讲座,听众达五千余人。 王德滋曾说,只要思维清晰、行动自如,他将持续践行这六字方针,直至失去工作能力。 王德滋被江苏省教育委员会授予“优秀研究生教师”称号 来源 | 中国科学家博物馆 在六十余载的科研生涯中,王德滋总结出“坚毅自强,诚朴求真,学有专长,事业有成”的治学之道,并将其精辟地概括为“坚、毅、诚、朴”四字真言。这四个字不仅是他个人科研经历的浓缩,更是对后辈学子的谆谆教诲和殷切期望。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>