少年时立下“水利”志

六十多年不动摇

1932年9月20日,茆智出生于江苏省江浦县的一个知识分子家庭。抗日战争期间,5岁的茆智随家人离开南京逃难,8年的时间,他多次遇到山洪暴发、江水泛滥,目睹洪水淹地毁屋、灾民四处流离……这一切在少年茆智的心中留下了深深烙印,治水安民的“种子”也开始悄然发芽。

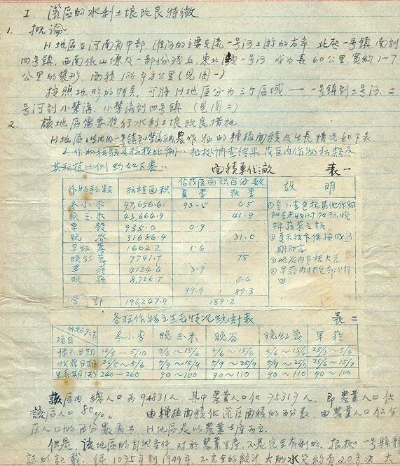

高中毕业时,茆智毫不犹豫地在自己的第一志愿里填上“水利”,决心治水防灾造福人民。1950年,他顺利考取南京大学水系。1955年,茆智被调入武汉水利学院农田水利系任教,开始数十载的农田水利教学、研究与实践工作。至今,中国科学家博物馆里还收藏着茆智有关水利土壤改良的讲义手稿。

茆智手写的水利土壤改良讲义

来源丨中国科学家博物馆

20世纪80年代,茆智就表示:“水资源短缺已严重制约着我国农村经济的发展,成为制约农业可持续发展的‘瓶颈’。大力发展节水灌溉,是我国缓解水资源供需矛盾的必然选择。”为此,他也愈发坚定地锚定农业节水领域,特别是在农田灌溉基本理论及应用研究上深耕细作。

而后,他主持10多项国家及国际节水灌溉重大科研项目,提出的“水稻水分生产函数及稻田非充分灌溉原理研究”,不仅能缓解农业用水与工业、生活、生态用水之间的尖锐矛盾,提高水资源利用效率,还能在干旱缺水年份或地区,稳定水稻产量,减少绝产或大幅减产风险,同时降低灌溉排水带来的面源污染,保障粮食安全,促进农业的可持续发展。该成果填补了国内外空白,曾被美国传记研究院评选为“近25年全球500名突出成就学术带头人”。

茆智在广东揭阳空港经济区水稻病虫害绿色防控示范区留影

来源丨中国科学家博物馆

为便于观测试验

在茅棚住了3年

不论面对什么情况,茆智一直保持着积极乐观的心态。茆智的家在汉口,距学校一小时车程。为了工作方便除节假日外,他都一个人住在校内。为了节省时间,他从青年到老年,几十年在学校大食堂用餐。

在湖北做水稻试验时,茆智住在靠近试验田的农户堂屋内,而不住稍远的招待所。在海南岛作橡胶树试验时,他住在橡胶园专门搭建的茅棚里,没电,没水,还经常受到蛇和白蚁的侵扰。其实在10里外,华南热带作物研究所已为他留有住房,但他为了便于观测试验,在茅棚里住了3年。在他看来,“用实践数据证明自己的理论设想,是最快乐的事情”。

近 80 岁高龄时,茆智仍指导博士生,并多次带学生去试验站参与试验。有次在广西桂林灌溉试验站野外勘测时,因雨后田埂泥烂路滑,茆智两次摔倒在稻田,他却笑着说,“没关系,稻田泥软,不会骨折。”

招生宣传,茆智在向考生介绍水利专业

来源丨中国科学家博物馆

2000年,茆智获得国际灌溉委员会授予的国际农业节水技术杰出成就奖,该年度全世界仅他一人获此奖。

茆智把做学问比作瀑布:蔚然壮观的瀑布,是由山泉、荒溪一点点汇集而成,经无数沟溪、狭窄河谷、陡峻崖坎等层层关卡,方能爆发出惊人的能量。在他看来,年少时发散的思维、“杠”过的问题,恰是学术生涯中的涓涓溪流。

从单纯的节水灌溉研究,到水肥资源高效利用,再到后期的农田面源污染防治,几十年时间里,茆智一步步实现了节水研究的范式升级。

科学家说:

高龄的茆智,面对助手的劝诫“您年龄大了,可以让找您的人到家里去。”他却说:“年轻人都很忙,我不能让人家等我。”

茆智对年轻人的指导毫不藏私,多次借用钱学森的话告诫学生:“年轻人要敢想敢创新,敢向老师挑战,敢跟老师讨论。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>