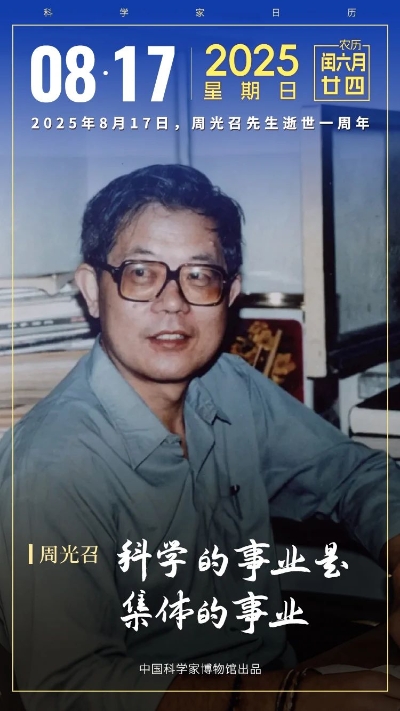

今天,距离周光召院士逝世已悄然过去一年。时间的洪流或许会模糊某些琐碎的日常,却无法黯淡周光召为我国科技事业铸就的熠熠功勋。从“九次计算”的破局到原子弹爆炸前的“定心丸”,再到中国科学院改革中的“临危受命”,周光召用三个关键故事,书写了一位科学家对祖国的赤子之心与非凡贡献。

周光召

来源 | 中国科学家博物馆

国际学术界“消失”的新星

20世纪60年代,苏联杜布纳联合核子研究所的一名新星在国际学术界“消失”了。当时,欧美等国的科研机构纷纷向他发出访问邀请,还提出承担全部费用。然而,这些邀请都石沉大海,没有得到回应。

与此同时,1961年,第二机械工业部第九研究院理论部(以下简称“九院理论部”)迎来了第一副主任,他就是周光召,也是国际物理界在寻找的“明星”。

周光召匆忙回国,只为一件事——为中国原子能事业添砖增瓦。

事实上,在周光召回国前,他的名字就已经响彻九院理论部了。当时的他,正在苏联杜布纳的联合核子研究所从事粒子物理研究,并因在国际首先提出“粒子自旋的螺旋态”理论和“赝矢量流部分守恒定理”等重要理论蜚声国际。

1957年,周光召(右二)在苏联杜布纳联合原子核研究所工作

来源 | 环球人物

杨振宁曾说:“美国所有高能物理领域的人都知道他(周光召)是一位中国年轻的研究员,是当时最杰出的、最有新思想的一个物理学家。”

很多人说,他这项工作再做下去可得诺贝尔奖。然而,他却悄悄回了国。

20世纪50年代末,中苏关系急转直下。苏联单方面撕毁协议,撤走全部专家,带走关键图纸与资料,刚刚起步的中国原子弹研制事业陷入了举步维艰的困境。

祖国有难,周光召毅然决然告别了熟悉的研究环境,回到了百废待兴的祖国,全身心地投入到原子弹的理论设计工作中。

当时,中国首颗原子弹的总体计算正进入攻坚阶段,但其中一个关键数据却成了“拦路虎”——科研人员已反复计算9次,结果却始终与苏联专家留下的数据对不上。争论持续了近一年,研制进度被迫放缓。周光召的到来,迅速扫清了这个障碍。他从原理层面论证了苏联数据的偏差,一举终结了这场旷日持久的争论。

1962年,周光召与邓稼先紧密配合,交出了中国首颗原子弹的理论设计方案。

连夜送上“定心丸”

1964年10月14日深夜,距离中国第一颗原子弹试爆不足48小时。一封从罗布泊紧急发出的绝密电报,被火速呈送到了远在北京的周恩来总理案头。电文中提及的一个问题——“过早点火”,瞬间让一向沉稳坚毅的周总理拧紧了眉头。这个看似不起眼的隐患,极有可能干扰原子弹的正常起爆流程,甚至会导致整个试验功亏一篑,后果不堪设想。

情况十万火急,上级迅速将估算原子弹爆炸成功概率的艰巨任务,下达给了负责核武器理论物理研究的周光召及其团队。

接到命令的周光召一刻不敢耽误,他找来物理学家黄祖洽、数学家秦元勋,利用他敏锐的洞察力与精湛的专业技能,对浩如烟海的数据抽丝剥茧,精准筛选出了有用的参数。

经过一天的计算,周光召等人最终得出结论:中国第一颗原子弹爆炸成功的可能性超过99%,除了一些人为不可控制因素,原子弹的引爆不会出现任何问题。

这个科学判断,犹如一颗“定心丸”,让所有人悬着的心放了下来。

1964年10月16日下午,随着一声惊天动地的巨响,中国第一颗原子弹爆炸成功,我国自此迈入有核国家的行列。

临危受命“拯救”中国科学院

20世纪80年代,中国社会正处于改革开放的关键转型期,中国科学院面临着来自各方的质疑与批判,有些人对其在国民经济建设中发挥的作用提出了新的审视,“取消中国科学院”的舆论甚嚣尘上。

从内部管理来看,中国科学院长期积累的问题逐渐暴露,理论与实践脱节,重基础轻应用的倾向严重,人员流动机制僵化,管理体系缺乏灵活性与创新性,难以适应时代发展的需求。

在这生死攸关的危急时刻,1984年4月,55岁的周光召临危受命,担任中国科学院副院长,后又出任院长、党组书记。

“当时,我对自己承担这个工作是否合适,心里一直在打鼓。”

面对这一棘手问题,周光召以高瞻远瞩的战略眼光和大刀阔斧的改革魄力,迅速投身到拯救中国科学院的艰难征程中。

经过深入细致的调研与深思熟虑,周光召深刻认识到,体制机制的束缚是阻碍中国科学院发展的根源所在。于是,他大胆地提出了极具创新性与前瞻性的“一院两种运行机制”的办院理念,也就是后来不断完善成熟的“一院两制”。这一理念的核心在于,一方面,将中国科学院的主要力量充分动员和组织起来,全力投入到为国民经济和社会发展服务的主战场,紧密贴合国家发展需求;另一方面,保留一支精锐精干的科研力量,专注于基础研究和高技术创新领域,为国家科技发展筑牢根基,储备核心竞争力。

为了将这一理念落地生根,周光召大力倡导建立开放实验室、开放研究所,打破以往科研机构各自为战、封闭保守的格局,让中国科学院成为全国自然科学研究的综合性核心枢纽,吸引全国各地乃至全球的优秀科研人才汇聚于此。同时,他鼓励科研人员积极投身科技成果转化,兴办科技企业,但始终强调不能忘却服务国家科学和经济发展的初心与使命,要确保科研成果的产业化应用真正造福社会。

在周光召的不懈努力下,中国科学院的改革逐步深入,“所长负责制”顺利确立,赋予了科研院所更多的自主决策权,极大地激发了基层科研单位的创新活力与积极性。中国科学院在全国科研机构率先实行竞争择优的新型人事制度,实施“百人计划”。在他的带领下,中国科学院逐渐摆脱了困境,重新焕发出蓬勃的生机与活力,在科研创新、服务国家等方面取得了一系列丰硕成果,为我国科研事业的持续繁荣发展保留了关键力量,也为后续的科技体制改革提供了宝贵的经验借鉴。

周光召虽然已离开,但他在科研道路上追求真理、勇于创新的精神,面对困难时坚定无畏、敢于担当的品质,以及心怀国家、无私奉献的家国情怀,将激励着一代又一代的科研工作者在探索科学的道路上奋勇前行。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>