作为苏步青最得意的学生,谷超豪在数学的崎岖山路上行进了几十载,从微分几何到偏微分方程,再从偏微分方程到数学物理,尝尽了数学的深奥和抽象。在常人眼里,数学家的生活总带着几分神秘。对于谷超豪而言,在他的世界里,数学就是一切。他曾将自己的三大研究领域——微分几何、偏微分方程和数学物理,亲昵地称为“金三角”,并直言:“别看它们表面上枯燥,其实只要深入进去,你就会发现奥妙无穷,简直是开发不尽的宝藏。”

谷超豪(后排左3)等为老师苏步青祝寿

来源 | 复旦大学

从循环小数到微分几何

数学高峰的攀越,离不开兴趣的恒久驱动。早在小学三年级,循环小数展现的无穷奥妙便触动了谷超豪的想象力,在他心中播下了热爱数学的种子。进入中学,刘熏宇的《数学的园地》为他打开了新世界的大门——书中揭示,速度的精确本质需微积分来刻画,这令他惊叹不已,对数学愈发迷恋。

带着这份热忱,谷超豪迈入了浙江大学数学系的殿堂。大三那年,他有幸投入中国微分几何学泰斗苏步青先生门下,这对他的一生产生了重要影响。

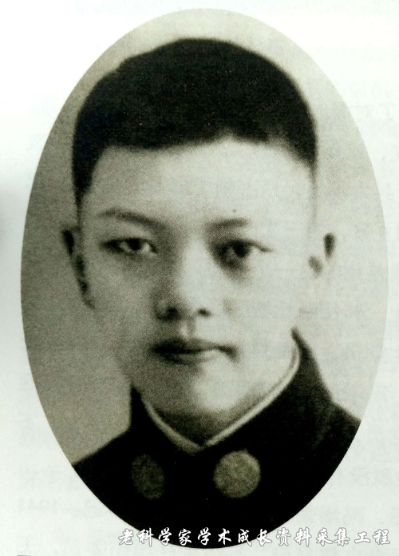

高中时期的谷超豪

来源 | 中国科学家博物馆

在苏先生的悉心引领下,谷超豪对数学的情感完成了质的飞跃——从有兴趣到有信心,从喜爱到痴迷。有段时期,他对苏步青课程中“K-展空间”非常感兴趣,日思夜想。某夜,一个关于子空间理论的新构想竟在梦境中闪现,并伴随着一套全新的解决方法。他当即从梦中惊醒,披衣而起,在灯火下展开了彻夜不眠的繁复演算,最终成功验证了梦中所得。“当我将成果呈报苏先生时,他露出了由衷的欣喜”,谷超豪回忆道,“这是我在苏先生指引下,完成的首次系统性研究”。

在苏步青的指引与锤炼下,谷超豪在微分几何领域迅速崭露头角,于一般空间微分几何学研究中取得了一系列系统而重要的突破性成果。

1957年,31岁(已是副教授)的谷超豪远赴苏联莫斯科大学深造,师从数学名家拉舍夫斯基。仅仅两年后,他便完成了题为《李-嘉当变换拟群的通性及其对微分几何的应用》的学位论文。 这项研究被公认为继数学巨匠嘉当之后,在无限变换拟群理论领域取得的首个重要进展。凭借这一开创性工作,谷超豪被授予物理-数学科学博士学位,登上了学术生涯的新高峰。

开掘偏微分方程“金矿”

1995年谷超豪接受柏宁顿孺子牛金球奖(杰出奖)

来源 | 新华社重试

1958年,苏联成功发射第一颗人造卫星,这一事件深刻触动了当时在苏联学习的谷超豪。他洞察到偏微分方程作为连接数学与物理、工程科学的纽带,在解决诸如空气动力学等关键科技难题上的巨大潜力。彼时,该领域在国内的研究基础相对薄弱。

回国后,谷超豪果断将研究重心转向这个充满挑战的新方向,并着手组建团队进行攻关。对于谷超豪的“转向”,学生洪家兴院士打过一个形象的比方:“他带着大家探索、开路,而且会在找到一条通往金矿之路后,就把金矿让给跟随他的年轻人去继续挖掘,自己则带着另一批年轻人去寻找另一个金矿。”

谷超豪在偏微分方程理论方面作出了奠基性贡献,他和他的团队系统研究了多元混合型偏微分方程,建立了相当完整的理论体系,特别是关于正对称方程组的理论,为解决一大类混合型方程提供了强有力的工具,形成了所谓的偏微分方程“复旦学派”。理论研究之外,他更将科研成果用于解决国家需求。

1973年,面对上海航天研究者提出的“超音速弹头附近气流计算”需求,谷超豪立即与陈恕行、陈光宇组成攻关小组。当时攻关小组的计算条件极其艰苦,仅有一台运算能力有限(每秒几万次)且无自动保存功能的“719”计算机。为确保计算不被意外中断,谷超豪常在深夜电源稳定时工作,连续计算四五个小时,还得时刻担心因机器故障导致数据丢失。然而,对数学的热爱支撑着他,正如其言“人道数无味,我道味无穷”。最终,他们成功完成了“球、锥形等飞行器有攻角超音速绕流的气动力计算”“烧蚀外形气动力计算”等关键课题,为相关型号设计提供了重要支撑,获得应用单位的高度肯定。

为物理锻造数学之刃

数学家李大潜曾这样评价恩师谷超豪:“他对自己始终有一个要求,就是‘越做越好’。”这种不断超越自我、要么在既有领域精进、要么勇敢开拓新天地的精神,贯穿了谷超豪的学术生涯。

1974年,杨振宁教授访问复旦大学,开启了双方在规范场理论领域的合作研究。谷超豪作为复旦方面合作小组的组长,带领团队与杨振宁紧密协作。他们的研究进展神速,在短时间内便取得了重大突破,共同署名发表了包括《规范场理论的若干问题》在内的一系列重要论文。这些工作系统地奠定了规范场的数学理论基础,被国际学术界公认为该领域具有里程碑意义的成就。杨振宁对此高度评价,认为“谷超豪及其团队的工作,是站在高山上看到了全局”。基于规范场研究的深厚积累,谷超豪在1980年又开创性地提出了“波映照”这一全新的研究方向。这一开拓迅速吸引了国际上众多顶尖数学家的跟进研究,他所发表的论文也成为该领域被频繁引用的奠基性文献。

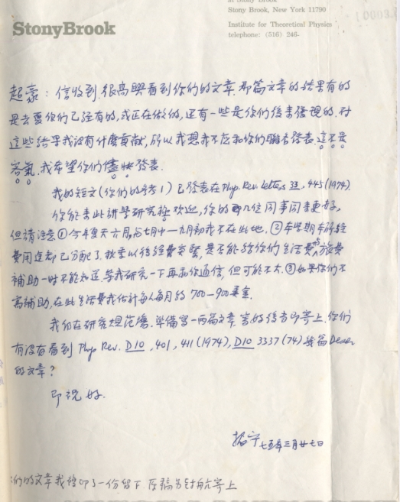

1975年3月27日,杨振宁给谷超豪写信,讨论合作研究规范场理论

来源 | 中国科学家博物馆

谷超豪常常教导学生:“数学之树扎根于纯粹逻辑的土壤,其枝桠却应伸展至科学应用的广阔天空。”他本人正是这一理念的杰出践行者。他的研究工作在数学与物理的交叉地带绽放光彩,不仅具有理论深度,更致力于为高能物理等前沿领域锻造坚实的数学工具,深刻启迪和推动了后续的理论探索。

审核专家:上海社会科学院历史研究所研究员张剑

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>