创建抗美援朝救治中心

1935年,张涤生考入南京国立中央大学医学院,毕业后奔赴贵阳担任“中国红十字会救护总队部”医师。这段经历让他发现,虽然许多伤员的生命得以挽救,却深受创伤造成的外貌畸形和功能障碍的痛苦。这促使他成为了中国外科老前辈张先林教授的学生,开始学习整形外科技术。

1941年张涤生大学毕业照

来源|中国科学家博物馆

抗美援朝战争期间,上海组织了手术医疗队奔赴前线,张涤生作为唯一的战伤外科医生,并有赴美留学经历,被任命为医疗队的副大队长,同时兼整任形外科组组长。

当时志愿军面临着装备简陋、缺乏有效防护的困境。美军则配备了大量杀伤性武器,特别是凝固汽油弹,其爆炸后喷发出的燃烧碎片常混有黏性沥青,这种沥青会附着在士兵身上持续燃烧,造成大面积的面部毁伤。同时,由于保暖装备供应不足,加之战场大雪纷飞、寒风刺骨,许多士兵在酷寒中遭遇严重冻伤,导致面部器官冻坏、缺损。残酷的武器伤害和极端天气伤害使得大量士兵面部遭受重创。

此时,中国的战伤救治机制尚不完善,许多伤员被分散安置在东北各地的后方医院。这使得张涤生能集中治疗的病人数量非常有限。为了改变这种状况,张涤生主动请缨,四处寻找需要救治的伤员。

经过三个多月的奔波与努力,张涤生在长春建立了一个战时“冻烧伤治疗中心”,设有60张病床。某种意义上说,这是新中国成立后的第一个整形外科治疗中心。后来,张涤生也因此获得了抗美援朝后勤卫生部颁发的三等军功奖励。

拯救烧伤工人邱财康

1958年,上海钢铁三厂的工人邱财康遭遇严重事故,全身烧伤总面积高达92%,三度烧伤面积达22%,几乎全身无一处完整皮肤。在当时,这不仅在中国是首例,在世界医学文献中也无成功救治的先例。

休克、感染、植皮,三重生死考验摆在面前。此时,已是瑞金医院口腔颌面外科主任的张涤生,带领团队进行了24小时的轮值守护,奋战了100多天,严密观察各项生命体征,最终成功为邱财康实施了植皮手术,创造了世界医学史上医治大面积烧伤的中国奇迹。

1964年受卫生部嘉奖的参加抢救邱财康的医护人员合影(前排左三起至右:邝安堃、余㵑、关子展、倪葆春、刘涌波、傅培彬、史济湘、张涤生)

来源|中国科学家博物馆

这一事件经报道后,全国各地数以千计的烧伤病人涌向上海求医,推动了整复外科的发展。在上级部门的支持下,1961年瑞金医院正式建立整形外科专科,后迁至上海第九人民医院,奠定了全国整复外科的基石。

创造中国整形外科许多“第一次”

张涤生一生都在挑战医学极限,为中国整形外科写下了一系列开创性的“第一次”。

1964年,张涤生带领团队致力于显微重建领域的研究。当时的硬件条件十分薄弱,没有手术显微镜,只有4倍放大镜;没有细针,只能将一段细的不锈钢一头磨尖、另一头钻孔,来勉强应付;没有显微外科专用的缝线,就用头发丝代替……在如此艰苦的环境下,1965年张涤生成功完成了全国首例显微外科的动物实验,并于同年发表了中国首篇显微外科论文,使上海第九人民医院整形外科成为国际上率先使用显微外科技术的机构之一。

1966年,张涤生将整形外科更名为“整复外科”,更强调功能与形态的全面恢复,并着手培养复合型医生。他参与或主导了一系列开创性手术,1966年成功完成中国第一例断指再植手术;1977年成功实施中国第一例颅面外科手术;1982年完成世界第一例一次性阴茎再造手术,轰动国际医学界。即便年事已高,1996年,80岁的张涤生仍以精湛技艺完成了中国医学史上第一例胸壁修复手术。这些“第一次”,不仅是中国整形外科的里程碑,也是张涤生个人职业生涯中闪耀的印记,共同书写着中国整形外科史上的传奇。

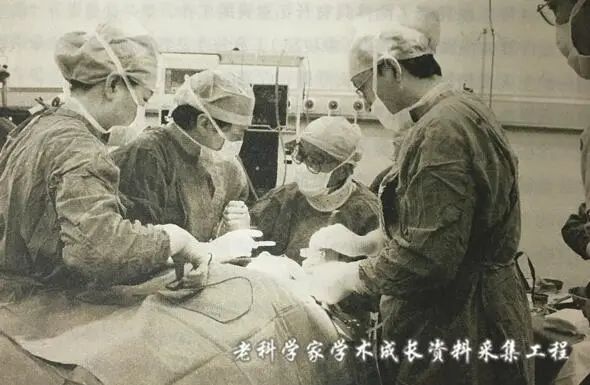

2003年87岁高龄的张涤生(右二)为患者做手术

来源|中国科学家博物馆

张涤生不仅医术精湛,更拥有开阔的国际视野。二十世纪八九十年代,他的足迹遍布全球二十余国,不仅向世界展示了中国整复外科的辉煌成就,更搭建起学术交流的桥梁,引领这门学科走向世界舞台,加速中国整复外科的发展步伐,使其在短时间内缩小了与国际顶尖水平的差距,并开始在国际舞台上发挥越来越重要的作用。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>