在中国科学家博物馆里,静静陈列着一把磨旧的算尺。这个看似寻常的计算工具,曾是于敏团队叩开氢弹奥秘的关键密钥——在物资匮乏、技术遭封锁的艰难岁月里,于敏等人握着它,一笔笔推演、一组组测算,最终填补了中国热核武器领域的空白。

于敏使用的计算尺

来源|中国科学家博物馆

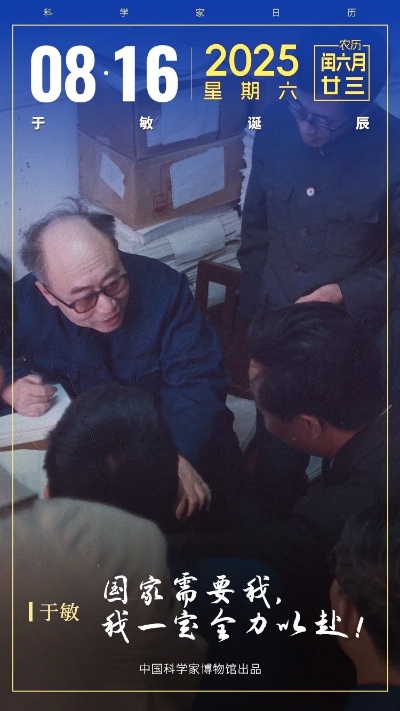

今天,是于敏诞辰99周年,我们一起回顾他的三个小故事,探寻他为我国核事业奉献的赤诚之心与非凡智慧。

一次谈话改变一生

1961年1月12日,原子能研究所的办公室里气氛凝重。时任国家第二机械工业部(以下简称二机部)副部长的钱三强看着面前的于敏,语气严肃:“经所里研究,并报请上级批准,决定让你作为副组长领导‘轻核理论组’参加氢弹理论的预先研究工作。”

此时的于敏,已是国内原子核理论研究领域的青年才俊,在核力、核结构等基础理论研究中硕果累累,正处于学术爆发的关键期。但钱三强的话语像一块巨石投入平静的湖面——氢弹研究,意味着要放弃深耕多年的理论物理领域,从基础研究转入应用研究。

当时,我国经济遭遇困难,苏联毁约停援,撤退专家,在这样的情况下,我国仍然坚持要继续搞原子弹、氢弹,显然这是一个非常重要的战略性的历史任务。

片刻之间,于敏就做好了决定。

“当时国家的国防基石要是没有这个东西(指氢弹),就要受人欺负,就没有真正的独立。面对这样庞大的题目,我不能有另一种选择。一个人的名字早晚是要没有的,我必须要义不容辞地尽国民一份责任。”

从此,“于敏”这个名字逐渐从国际学术期刊上消失,取而代之的,是一个代号,一份沉甸甸的使命。

一把计算尺创造奇迹

投身氢弹研究的于敏,很快就遇到了第一个“拦路虎”——计算资源的极度匮乏。当时国内仅有一台每秒运算万次的电子管计算机,这台“宝贝疙瘩”95%的算力要优先保障原子弹研制,留给氢弹理论探索的时间每周仅有十几个小时,还多是深夜时段。

“比起美国和苏联,我们是穷人,穷人就要有穷办法。”于敏的乐观中透着韧劲。于是,人手一把计算尺,成了团队攻坚的重要工具。

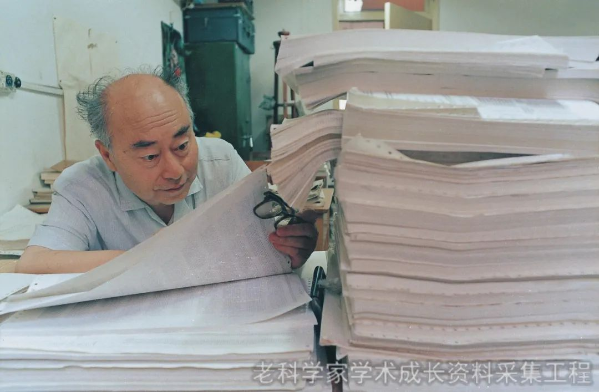

于敏记忆力惊人,在他的带领下,工作组的科研人员们废寝忘食地计算着。经过约4年的团结协作与潜心钻研,团队在对相关物理问题进行深入思考和充分论证后,先对重点模型展开计算,再对每个计算结果进行系统且细致的研究分析。他们由表及里、由现象探究至物理本质,不仅成功攻克了一系列热核材料燃烧领域的应用基础问题,更对氢弹的诸多基本现象与规律形成了深刻认知。而这些应用基础研究的成果,在不到4年的时间里,便被凝练为69篇论文。

于敏查阅计算数据

来源|中国科学家博物馆

一个“隐语”电话传递惊喜

1966年,靠着计算尺和计算机,于敏带队终于突破了氢弹的设计原理,提出了一套从原理、材料到构型基本完整的氢弹理论设计方案。

激动的他当即给北京的邓稼先打了一个“隐语”电话:

于敏:我们几个人去打了一次猎,打上了一只松鼠(发现有效氢弹构型!)

邓稼先:你们美美地吃上了一顿野味?(你确定?)

于敏:不,现在还不能把他煮熟,要留作标本,我们有新奇的发现……(基本确定,但是要进一步研究!)

邓稼先:好,我立即赶到你那里去。

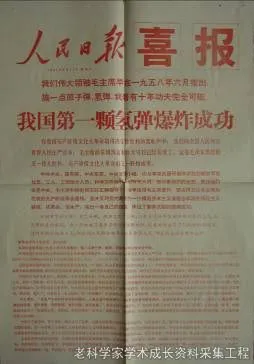

正是基于这一突破,经过后续的不懈努力,1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸试验成功。从原子弹到氢弹试爆成功,中国仅用2年8个月的攻关周期,创造了世界核武器发展史的奇迹。

1967年6月17日,《人民日报》喜报

来源|中国科学家博物馆

2015年,于敏荣获“2014年度感动中国人物”,他的颁奖词是这样的:离乱中寻觅一张安静的书桌,未曾向洋已经砺就了锋锷。受命之日,寝不安席,当年吴钩,申城淬火,十月出塞,大器初成。一句嘱托,许下了一生;一声巨响,惊诧了世界;一个名字,荡涤了人心。

2019年1月16日,著名核物理学家于敏逝世,享年93岁。

于敏一生热爱祖国,坚持国家利益至上,他两次毅然改变了自己的研究方向。作为我国核武器研究和国防高技术发展的杰出领军人物之一,钱三强曾评价他的工作“填补了我国原子核理论的空白”;诺贝尔奖得主、核物理学家玻尔访华时,亦称赞他是 “一个出类拔萃的人”。中国工程院原副院长杜祥琬表示,“于敏先生是中华大地上成长起来的非常杰出的物理学家,他一直把国家和民族利益放在第一位,同时也是我们身边聪慧而亲切的师长。”

审核专家:北京应用物理与计算数学研究所高级工程师 李绍孟

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>