作为中国造船界首位中国科学院院士,杨槱的人生轨迹与中国船舶工业的崛起紧密交织。少年看船、青年学船、中年造船教船、老年写船,他以一个世纪的执着与热爱,书写了一段不朽的“船”奇人生。

杨槱

来源 | 中国科学家博物馆

1917年10月,杨槱生于北京,后随家人南迁广州。童年时,珠三角繁忙的水运码头成为他最初的“船舶课堂”。槱这个名称是父亲好友共产党员孙炳文所起的学名,典故来自《诗·大雅·棫朴》:“芃芃棫朴,薪之槱之。”旨在寄寓他长大成才,为国为民发光发热。杨槱用自己的“船”奇人生,践行了先辈的期冀。

少年时代的杨槱亲历了民族的苦难,他目睹外国军舰在中国水域耀武扬威,亲眼见到“沙基惨案”中同胞倒在乘船而来的列强枪口下,他心中“为国造船”的火焰愈发炽烈。9岁那年,他第一次登上广州开往上海的“飞虎”号轮船,一个疑问在他心中生根:为何沉重的铁船能在水中不沉?高中二年级,杨槱就写了人生中的第一篇论文——《广东造船简史》。

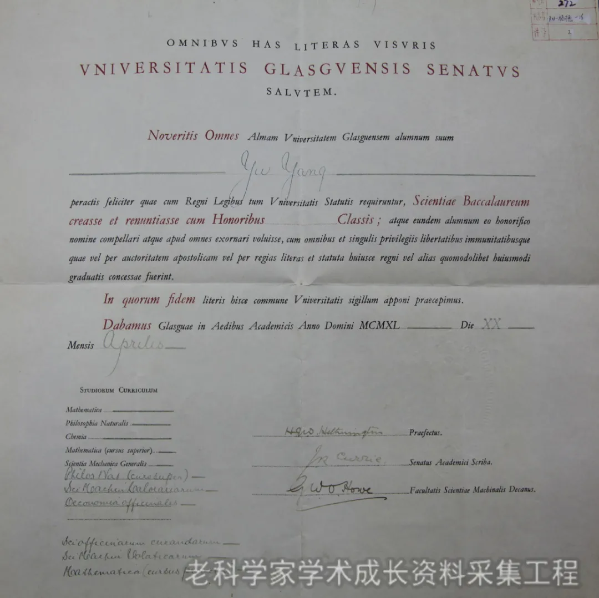

1935年秋,18岁的杨槱怀揣报国志向,只身登上开往英国的轮船,进入格拉斯哥大学造船系学习深造。

在实行“三明治制”(半年学习、半年工厂实践)的格拉斯哥,杨槱从放样间到铆钉作业台,试遍了造船所有工种。1940年毕业时,他荣获一等荣誉学士学位,却婉拒英国船厂的高薪聘请,毅然踏上归国征途。

杨槱毕业证书

来源 | 中国科学家博物馆

烽火归途,奠基中国造船业

1943年,交通大学接办商船学校,成立造船工程系,26岁的杨槱被聘为副教授,次年成为教授——当时中国最年轻的造船教授。

在交大的第一堂“船舶概论”课上,杨槱端出一盆水,将铝饭盒浮于水面:“这是大海与轮船。”学生哄笑中,他由浅入深地讲解稳性、浮性原理,教室里渐渐鸦雀无声。

1944年,杨槱赴美考察,在费城海军船厂参与监造“普林斯顿”号航母,掌握了美国最先进的造船技术。回国后,他主持设计了当时最大的川江客货船“民裕”号,在长江激流中展现了中国人自主造船的能力。

中华人民共和国成立后,杨槱辗转大连、上海多地。1955年大连工学院造船系并入上海交大,他从此扎根黄浦江畔。在物质匮乏的1960年,他主持制定中国第一部《海船稳性规范》,填补了国内空白,随之提出的数十个研究课题更推动了中国船舶稳性研究的系统发展。同时他还撰写了《中国造船发展简史》,在中国造船工程学会年会上发表,是中国造船史研究的奠基之作。

创新突破,引领技术革命

上世纪70年代,当国内造船设计仍靠计算尺、曲线板时,年近六旬的杨槱敏锐意识到计算机技术的革命性意义。他克服重重困难学习算法语言,编制出我国首个船舶主尺度分析程序、船体型线设计和船舶性能计算程序,开辟了计算机辅助船舶设计的新天地。

这些成果被广泛应用于船舶设计领域,他主持的“海洋货船设计集成系统”更斩获三项部委科技大奖。

与此同时,杨槱还前瞻性地将工程经济学引入船舶设计,他领导的科研小组与有关研究单位合作,分别对5000吨级近海干货船、15000吨级远洋货船等进行技术经济论证,对我国万吨轮的发展起了重要作用。

1980年他主持编写的《工程经济在船舶设计中的应用》成为经典教材,首次用现代预测技术、运筹学、系统分析方法解决船型优化问题。

当胜利油田需要建造两栖钻井平台时,杨槱代表上海交大签订联合研制意向书,参与了钻井平台从论证到设计的诸多工作。他领导的“胜利二号”项目于1992年被评为“全国十大科技成就”。

桃李天下,铸就船舶“院士摇篮”

一生到底教了多少学生,恐怕杨槱已经记不清了。可以肯定的是,他的学生在各大科研院所、造船厂、学校和政府行政管理机构,成为技术骨干和学术带头人。其中,有5位院士:中国核潜艇事业的开拓者和奠基者之一黄旭华、辽宁号航母总设计师朱英富、蛟龙号深潜器总设计师徐芑南、中国第一艘海洋石油钻探船设计师曾恒一、南海造岛神器天鲸号总设计师谭家华。

1985年5月,杨槱荣获优秀教材一等奖证书

来源 | 中国科学家博物馆

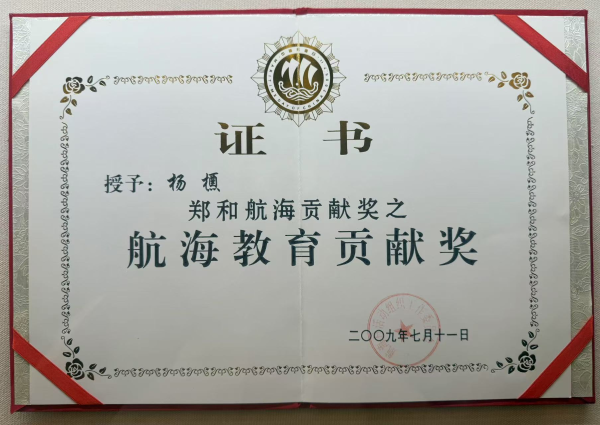

1997年,80岁的杨槱加入中国共产党,同年捐资设立“杨槱院士奖学金”。此后,他积极致力于科学普及读物的写作,普及船舶与海洋科学知识,以期增强国人,特别是青少年们的海洋意识。他先后出版了《一个造船者的自述》《帆船史》《轮船史》《郑和下西洋史探》《话说中国帆船》等著作,取得了丰硕的成果。2009年7月11日,在中国航海日庆祝大会上,杨槱荣获“中国航海教育贡献奖”。

2009年7月,杨槱荣获“中国航海教育贡献奖”证书

来源 | 中国科学家博物馆

2013年获“上海市教育功臣”称号后,他将20万元奖金全额追加捐赠,百余学子受其资助扬帆起航。

在2025年中国航海日回望这位百岁船翁,他亲手编写的《海船稳性规范》仍在守护巨轮安全,他开创的计算机辅助设计技术已升级为智能造船系统,他捐赠的奖学金继续激励着新一代船舶学子。当浪花拍打船舷的声音从远方传来,仿佛在回应他少年时的誓言——为中华崛起而造船,这声音穿越百年风云,终成这个航海日最雄浑的和鸣。

审核专家:上海交通大学人文学院历史系科学技术与医学史研究中心副教授 董煜宇

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>