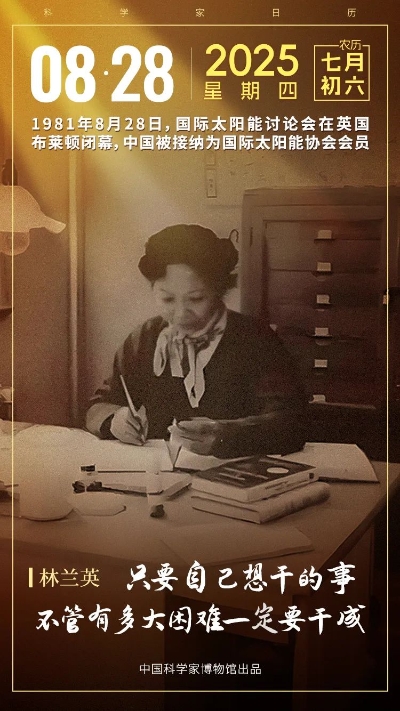

宾大第一位女博士

1918年2月7日,林兰英出生在福建莆田的一个工商业者家庭。1936年,林兰英考上了福州协和大学物理系。毕业后,林兰英留校任教。同事们评价她:“聪明,坦率、正直,敢于批评人,不怕得罪人,学生都很听她的话。”

当时国民政府教育部针对评定讲师有一条规定,如本人有成书之作,学校上报推荐,教育部可以直接给予委任。林兰英很快完成了《光学实验教程》,并凭此获得讲师职称。如此优秀,校方应奖励林兰英出国留学。但性格倔强的林兰英从未参加过这所教会学校的礼拜,便失去通过学校出国深造的机会。后因为一位生物系的教授赏识她的能力,便用私人身份将她推荐到美国狄金逊学院深造。

1948年6月出国前林兰英(右3)与家人合影

来源 |《林兰英院士科研活动论著选集》

1948年6月,林兰英到美国狄金逊学院攻读数学,同时选修物理和化学。1948年美国贝尔实验室的物理学家制成了世界上第一根半导体锗单晶。这不仅开启了半导体物理学的新篇章,也成为了林兰英日后的一盏指向灯。

林兰英仅用一年便获得美国狄金逊学院学士学位,读书期间她还获得了美国荣誉学会狄金逊分会的金钥匙奖,并收到芝加哥大学攻读数学博士入学通知书和奖学金。但林兰英最终决定去宾夕法尼亚大学学习固体物理。“我之所以这样选择,是因为考虑到念物理学比念数学对祖国未来国民经济的服务更直接。”1955年,林兰英成为该校建校215年以来,第一位获得博士学位的中国人,也是该校有史以来的第一位女博士。

1955年圣诞节林兰英留影

来源 |《林兰英院士科研活动论著选集》

“要选定目标,一旦目标确定,就要为之奋斗终身。选择目标时要看准国际发展趋势和国家需要,要广泛接受来自各方面的信息。选准目标后,要在自己的领域坚持下去,不能见异思迁。”林兰英说。

拉制中国第一根硅单晶

毕业后,她进入了索菲尼亚公司研究半导体材料物理特性。根据她的建议,索菲尼亚公司改进技术措施,拉制成功该公司的第一根硅单晶。这期间,她发表了《硅的欧姆接触的制备》《锗和硅的载流子抽出电极的制备》两篇论文。在一年多的时间里,公司给她连续加薪三次。

1956年12月,林兰英以母亲病重为由提出了回国申请。离开美国前,她的全部薪资所得被扣留,但她还是想方设法地将自己积攒的500克锗单晶和100克硅单晶带回国。回国后,林兰英将这些样品捐献给了中国科学院,这些样品成为我国半导体科学工作的无价之宝。

“如果要钱的话,我就不用回来了。”每当有人提起生活待遇的话题,林兰英就会这样回答。1957年初她回国加入中国科学院应用物理所,任半导体材料研究组组长。当时,实验室条件非常简陋,组里七八个人只能共用一间,里面有两台拉单晶的炉子,十四平方米的空间里放了六张三屉桌和一个书柜,人员出来进去时常常需要喊“劳驾”。

1957年,林兰英在办公室留影

来源 |《林兰英院士科研活动论著选集》

硅材料是制备晶体管和集成电路芯片最重要的材料。回国后,林兰英发现硅单晶的研究并未列入《1956-1967年科学技术发展远景规划》,而当时美国正在不遗余力地研究硅单晶的生产。林兰英便向领导提出了研制硅单晶的建议。

建议通过了,面对一穷二白的局面,后面怎么干?国际上制取硅单晶材料工艺,需要在炉膛中充入氩气,但当时国内不能生产氩气,西方又对我国实施禁运,林兰英便提出将炉体抽成真空来进行拉制。有困难克服困难,有问题解决问题,1958年岁末,我国第一根符合性能、质量要求的硅单晶被拉制出来了。

敢“碰硬”

要敢于在国际科研的前沿领域“碰硬”,是林兰英一句口头禅。1960年,中国科学院半导体研究所成立,林兰英成为材料研究室主任。上任后,她开始研究砷化镓单晶制备。

当时正处于三年困难时期,各类物资奇缺,屋里冬天没有暖气、夏天没有风扇,实验台是用砖头加木板搭的。因为要烧炉子,林兰英热出了一身痱子。最初实验时,反应管还会经常爆炸,爆炸后实验室就会弥漫着含有砷的毒气。

1962年秋,林兰英培育出砷化镓单晶,其电子迁移率达到了当时国际最高水平。同年,世界上第一支砷化镓激光器问世。由于林兰英的提前部署,1963年半导体所完成了砷化镓激光器的研制。

对砷化镓的研究,林兰英耗费的精力最多、时间最长。但是经过了20年的发展,砷化镓成品率低却一直没有得到解决。1987年8月,林兰英团队与航天部合作,利用我国返回式卫星,在世界上首次在太空从熔体中生长出了砷化镓单晶。林兰英组织力量对空间生长的砷化镓单品进行分析研究,结果表明,空间生长的砷化镓的化学配比更加精确。

1988年9月,林兰英(左1)与王占国(左3)在美国参加完太空材料会议后去纽约看望侄儿林守勋(右1)时与留美学子们合影

来源 | 《林兰英传》

20世纪80年代,国际上开始研究砷化镓太阳电池。这种空间能源,比硅太阳能电池有许多优点。研究室的向贤碧提出,用液相外延砷化镓生长技术,来开展砷化镓太阳电池的研究。

在林兰英的支持下,从1987年开始,向贤碧组织人员,开始了对这个新课题的研究,这成了国内最早研究砷化镓太阳电池的小组之一。在一代代研究人员的努力下,2022年7月24日,中国空间站问天实验舱发射升空,其超大型太阳能翼使用了柔性三结砷化镓太阳电池阵技术。

1993年,林兰英访问德国不来梅大学

来源 |《林兰英院士科研活动论著选集》

女科学家的眼光

78岁时,林兰英切除了近1/3的肺,手术前她要求医生保证她术后能有十年时间健康地工作,否则她不同意手术。因为她想十年内在集成电路、空间应用和高科技转化为生产力三个方面再作出新的贡献。

1986年,王阳元、王守武、林兰英、王守觉、李志坚等院士在香山饭店参加国家集成电路规划会议

来源|中国科学家博物馆

“我虽然是研究材料的,但这几年想得最多的是大规模集成电路。”20世纪90年代,林兰英开始积极推动北方微电子研究开发基地的建立与建设。大规模集成电路就是人们口中的“芯片”,要发展芯片离不开微电子的研究。她联合李志坚、吴德馨两位院士,邀请王阳元一起参与基地建设。每当王阳元和团队遇到困难、丧失信心的时候,林兰英总会勉励他们:“我都70多岁了,你们与我比起来还是年轻小伙子呢,怎能泄气?”

1998年,林兰英在英国做学术演讲

来源 |《林兰英院士科研活动论著选集》

林兰英不是一个刻板的科学家,空闲时她喜欢看电影、读书。虽然出生在男尊女卑的封建家庭,但是她把自己活成了“大女主”。

“最后,我想对女科技人员说几句话。在中国,几千年来的封建意识的影响还是根深蒂固的,社会上还存在着轻视妇女的现象,无论是大学招生、毕业分配等方面都有。另外女同志的家务负担确实比较重,特别是结了婚,生了孩子后,有些女同志就只能退出科研,而辅助丈夫成就事业。当然这些都是客观因素,有些目前还难以解决。因此,我希望女科技人员要努力克服外界压力,克服自卑感,树立自信心,加强自身的锻炼。同时要选择明确的目标,培养自己坚韧不拔、勇于攻坚的精神,不达目标誓不罢休,这样就一定能成功。”1994年,在一篇“庆祝国际三八节笔谈”中,林兰英写下上述内容,她是这样说的,也是这样做的。2003年3月4日,林兰英在北京逝世,享年85岁。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>