我国第一座重水反应堆和第一台回旋加速器(简称“一堆一器”)建成、我国第一颗原子弹、氢弹爆炸成功、北京正负电子对撞机实现正负电子对撞、秦山核电站成功并网发电、中国散裂中子源首次打靶成功获得中子束流……中国依靠自己的力量建立起完整的核工业体系,为国家安全和经济建设作出了突出贡献。

回顾过往,几代物理人勠力同心,历经75年砥砺奋进。如今,我国在国际高能物理领域已占有一席之地。这一切的起源要从1950年的北京“东黄城根42号”这个地方说起。

近代物理所所址(1950年5月)

来源 | 现代物理知识杂志

白手起家:近代物理所成立

伴随着新中国的成立,1949年11月1日,中国科学院应运而生。

中国科学院成立后,逐步开展旧有科研机构调整工作。1950年5月19日,近代物理所正式成立。它是新中国第一个核科学技术研究机构,由吴有训任所长,钱三强任副所长,所址设在北京东黄城根甲42号。

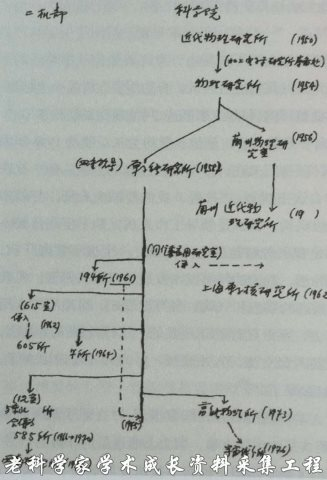

钱三强勾画的核科学技术机构沿革图

来源 | 中国科学家博物馆

那时,近代物理所的全部科技人员只有十来人。为招贤纳士,钱三强四处奔波,请来理论物理学家彭桓武,并与何泽慧一起给王淦昌写信,邀请他到北京共事。之后,一大批科学家陆续在近代物理所聚集,赵忠尧、谢家麟、邓稼先、王承书、夏培肃、于敏……到1955年,全所已增至100多人。

近代物理所成立之初,条件之艰苦超乎想象,实验室设在几间平房里,连最基本的实验设备都严重匮乏。钱三强带领团队想办法,他常说:“吃面包从种小麦开始。”全所职工“自己动手,一切从零开始”。他们自己制作简易设备,甚至用自行车打气筒改装成真空泵,用普通玻璃瓶制作实验器皿。

经过几年的艰苦奋斗,近代物理所在加速器、核探测器、理论物理等方面初具规模,并取得不少重要成果,造就了一批人才,为我国原子能事业的进一步发展打下良好基础。

更名换址:拉开中国研制原子弹序幕

1953年10月6日,近代物理所更名为中国科学院物理研究所,所址从东黄城根甲42号迁到中关村北二条10号。

1954年,一栋五层小楼前,几个年轻人正忙着往楼里搬运一些奇怪的金属部件,路过的居民只当是哪个工厂在搬家,谁也不会想到,这座不起眼的“楼”里,孕育着新中国最核心的国家机密。该楼也就是后来被许多人熟知的“原子能楼”。

近代物理所从东黄城根迁至中关村

来源 | 现代物理知识

1955年1月15日下午,钱三强、李四光、刘杰来到中南海一处古色古香的庭院——丰泽园。毛泽东主席从书房走进会议室,微笑着对两位说:“今天我们这些人当小学生,就原子能的有关问题,请你们来上一课。”这场“丰泽园谈话”正式拉开了中国研制原子弹的序幕。

会议结束后,由毛泽东、周恩来、聂荣臻和第二机械工业部(以下简称“二机部”)领导班子组成原子弹工程决策系统。由于原子能事业发展需要特殊条件,1955年10月,中共中央批准,选定北京市房山县(今北京市房山区)的坨里地区建设新的核物理科研基地。

1956年9月,国务院决定,兴建中的坨里核物理实验基地与物理所正式合并为原子核物理研究中心,名称仍为“中国科学院物理研究所”,所属的中关村部分称为“一部”,坨里新建的基地部分称为“二部”。

这期间,物理所先后研制成功大气型质子静电加速器;高气压型静电加速器;电子灵敏核乳胶;利用云室进行高能核作用、奇异粒子的产生及其性质研究;电子直线加速器研制和理论物理研究也取得较大进展。

两所并行:核科学蓬勃发展

1958年6月,二机部和中国科学院共同决定,物理所改称原子能所,领导体制仍是二机部与中国科学院双重领导,以二机部为主,原子能所同时又称为二机部401所(代号“四〇一”)。

“四〇一”这个代号,前一位表示业务类型,即核工业;后两位表示单位序号,即第一家。而401所,也就成为如今原子能院的前身。

1960年前后,受中苏两国关系影响,中国科学家无法正常开展科研工作。周恩来接见了时任原子能所副所长张文裕,在听取科研工作报告后说:“看来在国内我们自己也必须发展高能物理这门科学。”

随后,原子能所向二机部递交了“关于建立中国科学院高能物理研究所的建议”,并就加速器的能量、类型,领导关系,经费以及建设地点等提出了初步考虑。

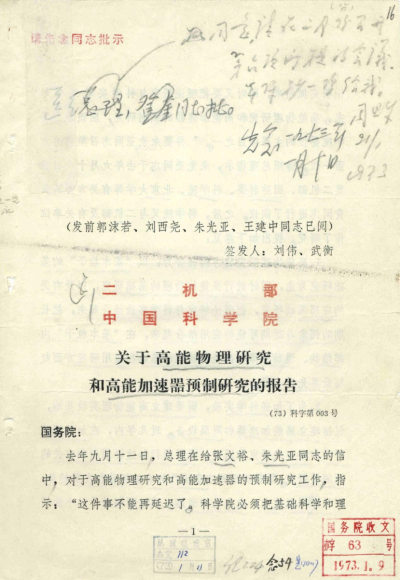

1972年8月18日,张文裕等18位科技人员致信周恩来,反映中国高能物理研究工作十几年来的起落历程。同年9月11日,周恩来回信作出指示:“这件事不能再延迟了。科学院必须把基础科学和理论研究抓起来。高能物理研究和高能加速器的预制研究,应该成为科学院要抓的主要项目之一。”

周恩来在《关于高能物理研究和高能加速器预制研究的报告》上的批示(1973 年1月21日)

来源 | 现代物理知识

1973年1月8日,二机部和中国科学院联合向国务院报送了“关于高能物理研究和高能加速器预制研究的报告”,其中提出将原子能所一部划归中国科学院领导。在原子能所一部的基础上建立“中国科学院高能物理研究所”,主要从事高能物理理论和实验研究工作,包括高能加速器预制研究工作。周恩来批示:同意。至此,高能所正式建立。

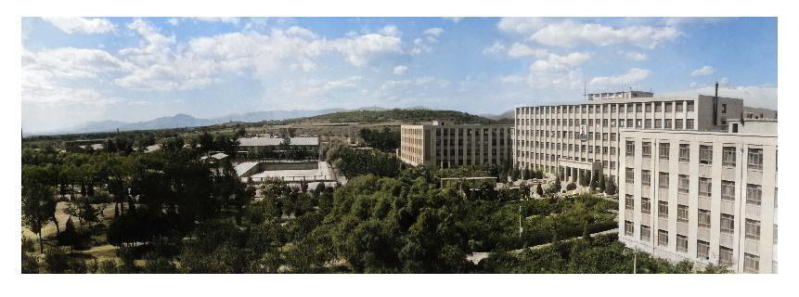

如今,原子能院和高能所作为新时代核强国建设的战略科技力量,继续在核科学领域发挥着重要作用。

原子能院

来源 | 中国原子能科学研究院官网

高能所(1973年7月)——北京市石景山区玉泉路19号乙院

来源 | 现代物理知识

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>